Denial Kolektif yang Hidup ketika Membaca Wajah Muram Kejadian di Sumatra

Dalam submisi Open Column ini, Rofi Jaelani menguak bagaimana nafsu manusia dan regulasi ternyata dimanipulasi lewat ekstraktivisme yang mempunyai andil dalam peristiwa bencana di Sumatra.

Words by Whiteboard Journal

Jumlah korban terus bertambah setiap harinya. Hingga hari Minggu, 7 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, setidaknya 916 orang meninggal, 274 hilang, dan 4,2 ribu orang terluka. Banjir yang menghantam sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam satu pekan terakhir bukan lagi semata bencana musiman, melainkan akumulasi dan wajah baru dari lanskap ekologis yang telah lama dikeruk dan dibongkar untuk melayani mesin ekstraktivisme.

Sehari sebelumnya, dalam gelaran Bandung Babylon 2025 yang diselenggarakan oleh Maternal Disaster di Institut Français d’Indonésie (IFI), Bandung. Saya menyaksikan Kaspyx—band death doom metal yang digawangi Isna, Dikdik, Ibay, dan Ikbal—membawakan beberapa nomor dari album Demo MMXXIII (2023) dan EP Kadaver (2025) terbaru mereka yang bernuansa gelap, intens, dan berat. Serupa disodorkan ‘anthem penyambut kiamat ekologis’ yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Sumatra.

Lewat musik yang gelap dan solid itu, mengingatkan saya pada sebuah konsep Dark Ecology yang dikemukakan oleh Timothy Morton. Melalui tulisan Dark Ecology dalam Budaya Populer dari teman sekaligus seorang dosen di sebuah kampus swasta, Deri Hudaya berhasil memperkenalkan saya pada konsep tersebut sebagai referensi untuk membaca berbagai peristiwa yang terjadi kiwari.

Ia mengatakan bahwa budaya populer penuh dengan kontradiksi ekologis. Seperti iklan yang menawarkan harapan semu, seolah membeli botol minum logam bisa menghapus jejak karbon kita atau kampanye lingkungan di media sosial yang kerap berubah arah hanya menjadi estetika saja: hutan dalam filter Instagram, aktivisme dalam bentuk totebag.

Dalam logika dark ecology, kondisi ini disebut sebagai bentuk denial kolektif, atau usaha untuk tetap merasa bersih dalam sistem yang sudah rusak dari dalam.

Silang Sengkarut Permasalahan

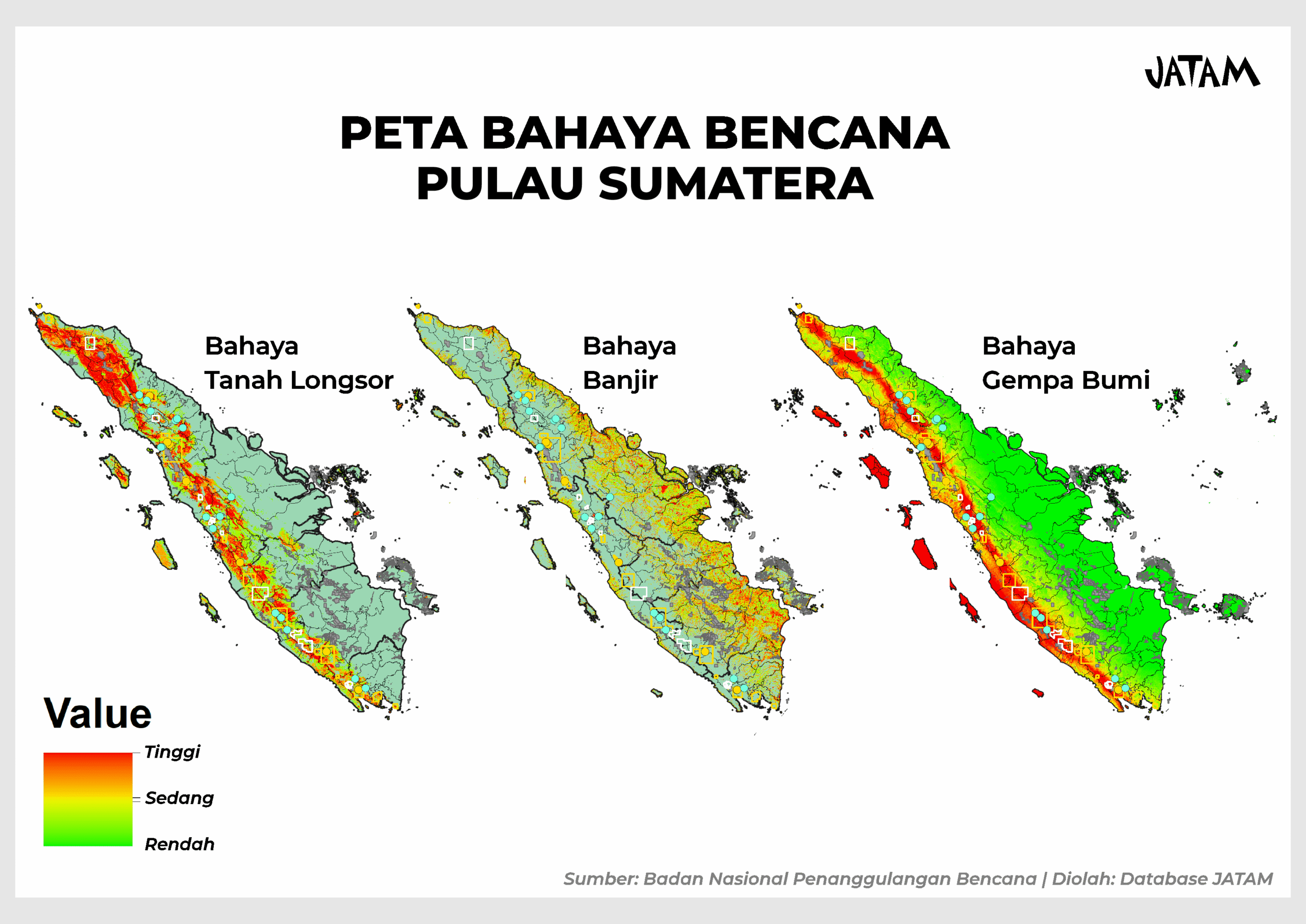

Pulau Sumatera sebagai zona pengorbanan adalah beban yang harus dipikul, dan sialnya, warga biasa lah yang pertama merasakan getirnya. Maka ketika hujan ekstrem turun, hutan yang seharusnya menyerap dan menahan air agar meresap ke dalam tanah, tidak lagi bekerja dengan semestinya. Air justru mengalir deras, membawa tanah dan kayu menghantam perkampungan warga. Kehadiran industri ekstraktif punya andil—merusak fungsi ekologis yang selama ini bekerja secara alamiah.

Ledakan kegiatan ekstraktif di Pulau Sumatera terjadi lebih dari dua dekade terakhir. Pembabatan hutan secara masif untuk sawit telah mengubah bentang alam hulu-hilir, sementara kegiatan tambang dan perkebunan kayu juga merobek tubuh pegunungan hingga menciptakan banyak luka yang tidak pernah benar-benar pulih.

Tambang memiliki daya keruk untuk menggali dan menggerus sebuah lereng. Sementara sawit cenderung mengeringkan tanah dan rakus air sehingga memperparah degradasi lahan. Sedangkan perkebunan kayu dapat mengubah tutupan hutan yang berfungsi sebagai penyangga menjadi monokultur yang miskin akan keanekaragaman hayati.

Image via JATAM

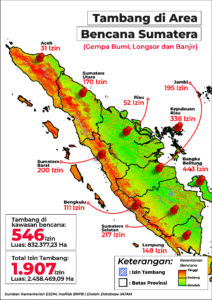

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) yang diolah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), terhitung 1.907 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara aktif dengan luas konsesinya mencapai sekitar 2,45 juta hektare yang tersebar di berbagai provinsi di Sumatera. Kepadatan izin ini terbagi di Bangka Belitung (443), Kepulauan Riau (338), Sumatera Selatan (217), Sumatera Barat (200), Jambi (195), Sumatera Utara (170), serta Aceh (31). Sementara provinsi Lampung, Bengkulu, dan Riau juga dijejali puluhan hingga ratusan izin di darat maupun laut.

Di level kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi gerbang pembuka untuk masuknya ruang ekstraksi. Data terbaru menunjukan, Pulau Sumatera tercatat memiliki sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare. Dari jumlah itu, 66 izin diperuntukkan untuk tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi (geothermal) seluas 436,92 hektare, 51 izin untuk migas dengan luas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya seluas 3.758,68 hektare, sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lainnya.

Merujuk kajian Sawit Watch yang menyatakan bahwa perkebunan sawit di tiga provinsi, terutama pada daerah terdampak banjir yang juga dipicu Siklon Tropis Senyar, terdeteksi melebihi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Mereka menyebut jika luas tutupan sawit di pulau ini mencapai 10,70 juta hektare, sedangkan nilai secara faktual telah melampaui nilai batas atas (cap) sawit Pulau Sumatera sebesar 10,69 juta hektare. Padahal kebutuhan lahan sawit di Sumatera hanya seluas 1,53 juta hektare.

Ketika hutan di area variabel pembatas konversi menjadi sawit yang sifatnya monokultur, maka lanskap kehilangan kemampuan untuk menyerap air sehingga memicu aliran permukaan limpasan ekstrem. Temuan Sawit Watch menampilkan jalur dan sebaran banjir parah yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, yaitu Aceh, Mandailing Natal (Sumatera Utara), dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat).

Di Aceh, banjir parah terjadi pada lanskap yang di dalamnya terdapat 231.095,73 hektare konsesi sawit. Sedangkan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terdampak banjir memiliki konsesi sawit sekitar 65.707,93 hektare. Sementara di pesisir selatan, Sumatera Barat, banjir terjadi di wilayah dengan 24.004,33 hektare konsesi sawit. Jika kita gabungkan, maka totalnya 320.807,98 hektare konsesi sawit di wilayah yang mengalami bencana banjir parah.

Image via JATAM

Selain ada hal yang memang terjadi di luar kuasa dan kontrol manusia, pangkal masalah dari kejadian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak semata dipicu curah hujan ekstrem dan anomali cuaca, tetapi juga erat kaitannya dengan tata kelola ruang yang dipicu penumpukan dan tumpang tindih lahan, serta daya dukung lingkungan yang kian tergerus.

Dari temuan itu, Dark Ecology mengajak kita untuk melihat tragedi bencana yang terjadi di Sumatera justru tidak berdiri sendiri atau datang dari ruang hampa, ia hadir dari bagian yang datang dari hubungan gelap: antara kapital ekstraktif, regulasi yang rapuh, dan nafsu manusia untuk merasa terpisah dari alam. Dalam hal ini, banjir Sumatera bukan semata “kesalahan alam” atau musibah saja, melainkan hasil dari relasi ekologis yang telah dimanipulasi demi kepentingan tertentu.

Tak Ada Persiapan Terlalu Pagi

Media sosial diisi keriuhan dan kegaduhan. Alih-alih melakukan respon atau rencana mitigasi sejak peringatan BMKG diumumkan, yang mencuat justru berbagai pernyataan tidak perlu yang menuai kontroversi. Maka tak heran, jika publik–termasuk saya–merasa geram sekaligus geleng-geleng kepala terhadap penanganan bencana sebesar ini.

Di situasi saat ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kita bisa mengambil peran sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Salah satunya, seperti inisiatif teman-teman yang membuat website crowdsource interaktif untuk memudahkan pendataan dan pendistribusian berbagai kebutuhan di lokasi titik pengungsi, seperti jumlah jiwa, ketersediaan logistik, air bersih, listrik, dan lainnya.

Selemah-lemahnya iman, kita bisa membantu menyebarluaskan informasi agar bisa berguna dan lebih bermanfaat.

Dalam keseharian, dark ecology disebut Deri bukan sebagai ajakan untuk depresi, melainkan untuk hidup dengan kejujuran ekologis. Namun, saya kira bukan berarti kita bisa membenarkan tindakan rakus, dengan dalih bahwa semua orang di zaman modern sudah memakai barang-barang canggih yang dihasilkan dari tambang. Justru letak kejujuran ekologis yang dimaksud di sini adalah sebuah etika baru yang bertumpu pada tanggung jawab yang kontekstual dan tak sempurna.

Istilah zero mining yang ramai dibicarakan dan dicap “goblok” memang terdengar utopis. Istilah itu bukan klaim bahwa esok pagi bumi harus steril dari setiap bentuk penggalian dan pengerukan, melainkan ada batas politik: bahwa ada ekosistem, wilayah adat, dan generasi masa depan yang tidak boleh lagi dikorbankan.

Tanpa mengurangi rasa empati kepada korban di tengah situasi seperti sekarang, dark ecology telah memperlihatkan bahwa kita hidup dalam “kegelapan ekologi” di mana sebuah bencana bukan lagi ancaman yang akan datang, tetapi sebuah konsekuensi yang sedang berlangsung dari (pilihan) model ekonomi ekstraktif yang memiliki daya rusak nyata.