Bukan Kita ataupun Dewan “Perdamaian” Dunia, Biarkan Warga Palestina Menentukan Masa Depan Mereka Sendiri

Dalam submisi Open Column ini, Claudia Destianira mengingatkan kembali bagaimana dalih pembangunan kembali yang dijargonkan oleh Dewan “Perdamaian” Dunia tidak menjamin akan selaras dengan kebutuhan dan kehendak orang Palestina, mengingat rekonstruksi tersebut melalaikan warga Palestina.

Words by Whiteboard Journal

“Saya mau makan yang manis-manis!” kata seorang anak dengan senyum lebar, seraya disusul ujaran kawannya: “Saya mau ayah saya kembali!” Saat anak-anak Palestina di Tepi Barat bermimpi tentang kudapan yang menyenangkan, atau bersua kembali dengan orangtuanya dalam dekapan, pemimpin-pemimpin dunia berjabat tangan untuk rencana ‘perdamaian’ yang rupanya tak benar-benar membebaskan.

Apa yang dikatakan oleh Angela Davis, aktivis asal Amerika Serikat barangkali benar: Palestina adalah uji lakmus moral bagi dunia. Selama orang Palestina belum hidup merdeka, perjuangan kebebasan global belum selesai. Hari ini, moral pengelola negara Indonesia diuji: apakah keinginan mencipta ‘perdamaian’ di negeri seribu pohon zaitun harus dilakukan tanpa mendahului kehendak orang Palestina sendiri?

Penjajahan dan penindasan serupa dengan yang masih berlangsung di Gaza juga pernah terjadi di Indonesia prakemerdekaan. Bahkan, kemerdekaan bangsa Palestina menjadi komitmen moral bangsa ini sejak republik ini terbentuk.

Namun, pada 22 Januari 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima undangan keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) hasil prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Alasannya: RI ingin berperan aktif menjaga ketertiban dunia, dan mendorong penyelesaian damai lewat solusi dua negara. Selama ini, solusi dua negara kerap dianggap sebagai solusi yang timpang karena tak benar-benar menghilangkan opresi Israel atas Palestina.

Bagi Dr Martin Luther King Jr., di mana pun, ketidakadilan adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Seperti hak dan kebebasan kita yang saling berkelindan, penindasan ternyata juga berjejaring dan mengakar.

BoP, yang awalnya dimandatkan untuk mendorong transisi menuju perdamaian, pada praktiknya dibuat tanpa melibatkan orang Palestina yang rumahnya dihancurkan Israel: sebuah olok-olok di muka kemanusiaan. Sementara Israel duduk di kursi keanggotaan badan internasional yang ditengarai akan merencanakan ‘New Gaza’ dan ‘New Rafah.’

Bayangkan jika saat kamu pulang ke rumah, rumahmu digusur lalu dijadikan kawasan pariwisata tanpa kehendakmu. Bukan, ini bukan renungan pra kelulusan sekolah yang mengajak kita menangisi ayah dan ibu. Ini benar-benar bisa terjadi pada jutaan orang Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Khan Yunis.

Tak ada representasi Palestina dalam BoP, tapi BoP merencanakan pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang rusak, pengelolaan pemerintah sementara, hingga urusan investasi dan diplomasi.

Pembentukan BoP pun tak sesuai mandat resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB: dalam Piagam BoP, badan ini dapat mengendalikan pembangunan, keamanan, dan politik suatu wilayah tanpa batas jangkauan geografis dan periode kerja yang jelas.

Master plan proyek “New Gaza” menjanjikan hunian permanen, pusat pendidikan, pariwisata, pusat perekonomian dan industri. Namun, realisasi proyek ini membutuhkan relokasi.

Amnesty International telah berulang kali menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza melanggar hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Suatu negara tidak boleh mengakui atau menganggap sah perolehan atas wilayah lain, yang diperoleh melalui serangan militer, perang, atau kekerasan (inadmissibility of territory acquisition by force).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, selaku Ketua BoP, punya kekuasaan eksklusif untuk membuat, memodifikasi, atau membubarkan badan-badan turunan dari BoP jika dirasa diperlukan.

Namun, selama ini, AS merupakan pemasok senjata hingga perisai pelindung Israel dari akuntabilitas internasional atas kejahatannya. Tak ada jaminan bahwa agenda BoP akan selaras dengan kebutuhan dan kehendak orang Palestina.

Sejak eskalasi serangan militer di Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 70.000 orang Palestina tewas akibat serangan militer Israel. Pada kurun waktu yang sama, AS telah memveto setidaknya 6 resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Dukungan AS terhadap genosida Israel menciptakan preseden: suatu pihak dapat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang terjadi di Gaza maupun di bagian dunia lain, tanpa konsekuensi. Ini bukan hal wajar dan tak seharusnya dinormalisasi, tapi otoritarianisme butuh impunitas untuk tetap hidup.

Selama hampir delapan dekade lamanya, rezim apartheid Israel menindas orang Palestina. Otoritas Israel melakukan pemindahan paksa, pembunuhan warga sipil, penghancuran infrastruktur vital, penahanan sewenang-wenang, serangan terhadap jurnalis, dan tindakan-tindakan penghancuran sistematis lainnya yang melanggar Konvensi Genosida.

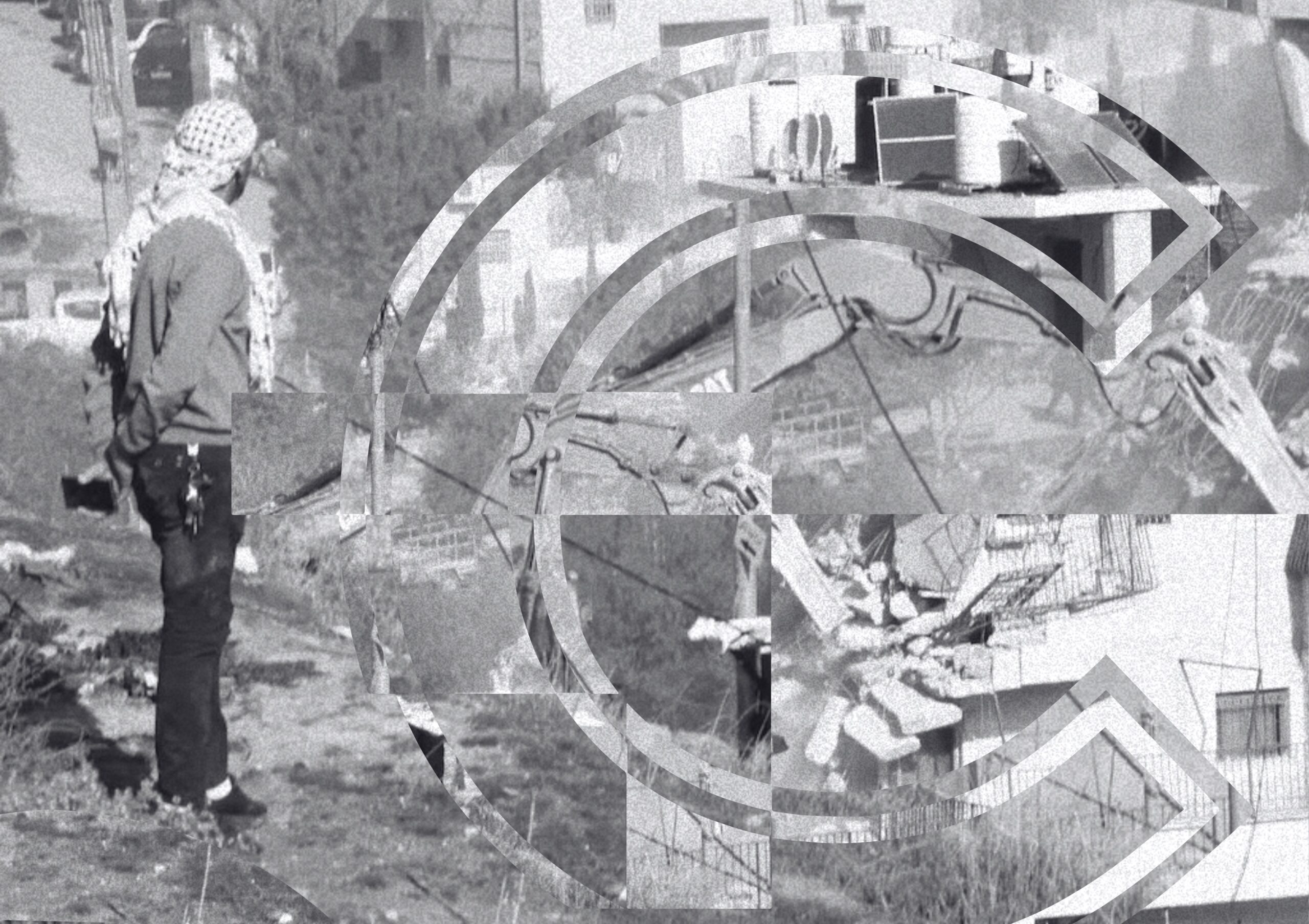

Tembok Tepi Barat, saksi pemisahan rasial rezim apartheid Israel yang diskriminatif, memisahkan jutaan semesta kehidupan orang Palestina. Wawancara Antony Loewenstein dalam dokumenter The Palestine Laboratory mengabadikan bagaimana pos-pos pemeriksaan militer mencegah orang Palestina untuk bisa datang ke tempat kerjanya di balik tembok Tepi Barat lebih cepat, atau bergegas menyelamatkan keluarganya jika Israel kembali melancarkan serangan.

Pada Juni 2020, lebih dari 50 pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa pendudukan atau aneksasi Israel di Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional (Piagam PBB dan Protokol Jenewa).

Aneksasi wilayah dilarang dalam hukum internasional karena dapat memicu peperangan, kehancuran ekonomi, ketidakstabilan politik, pelanggaran HAM sistematis dan penderitaan manusia yang meluas.

Alih-alih memperbaiki sistem hukum internasional yang belum efektif mengakhiri krisis, Trump membentuk skemanya sendiri lewat BoP, tanpa mengindahkan prinsip HAM internasional yang telah disepakati secara universal pasca Perang Dunia II.

Memperbaiki sistem yang tidak bekerja ideal seharusnya bukan dengan cara membuat sistem baru yang berisiko minim akuntabilitas dan berpotensi melangkahi prosedur hukum internasional. Aktor internasional tetap terikat kewajiban untuk menghormati HAM, bahkan saat bertindak sebagai badan sementara di masa krisis.

Bergabungnya Indonesia dalam BoP menjadi pertanda: pengelola negara ini gagal melihat keterhubungan penindasan struktural di Gaza yang diwajarkan dan bahkan didukung oleh negara-negara ‘kuat’, serta gagal menjaga komitmen keberpihakan moral dan kemanusiaannya terhadap kemerdekaan orang Palestina.

Bangunan runtuh bisa dibangun kembali, tapi nyawa dan keterikatan dengan tanah leluhur yang dicerabut paksa tak bisa kembali.

Sebelum membangun kembali Gaza, dunia harus lebih dulu meruntuhkan sistem sarat kekejaman yang mengakibatkan kehancurannya sejak awal. Israel harus hentikan genosida, pendudukan, dan sistem apartheid terhadap orang Palestina. Negara-negara harus stop memasok ataupun mengimpor senjata dari Israel.

Pembangunan kembali harus menjamin warga Gaza dapat hidup bermartabat, menjalankan identitas kebudayaannya dengan aman, dan mengembangkan kualitas hidup mereka.

Orang Palestina butuh ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan pelanggengan pendudukan dan aneksasi dalam kemasan rekonstruksi.