Aco Tenriyagelli: “Gue pikir kerjaan sutradara cuma teriak ‘Action!’ dan ‘Cut!’, ternyata nggak sesederhana itu.”

Menyelami isi kepala Aco Tenriyagelli dan ngobrol tentang perang kecanggungan dengan orang tua, humor sebagai jembatan antar generasi, sampai kemalingan di Italia bareng Yandy Laurens.

Words by Whiteboard Journal

Words: Rajan Nausa

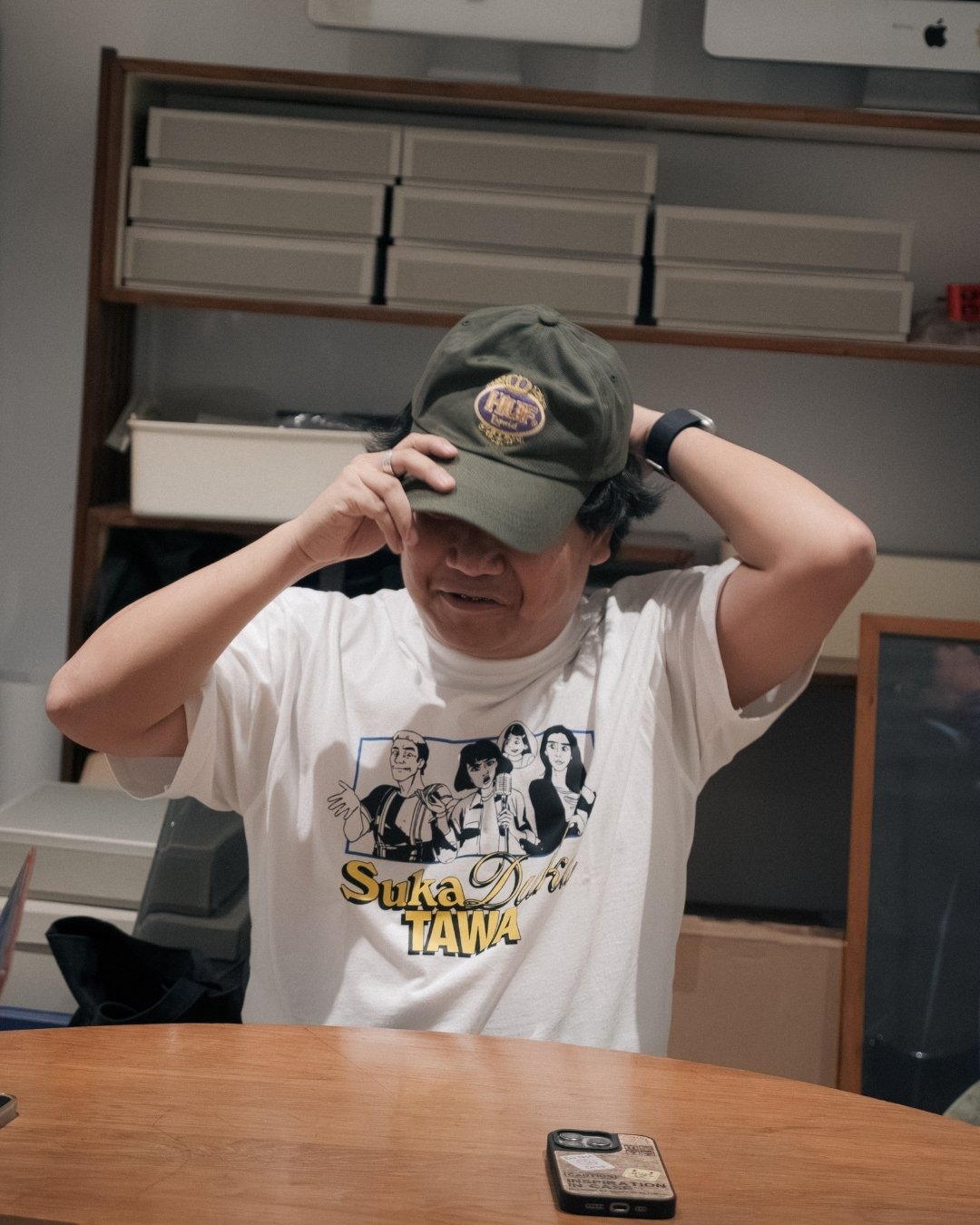

Photo: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Katanya, di era yang super terhubung ini, rasa terputus dengan perasaan sendiri kian banyak ditemukan. Kalau ini benar adanya, film datang sebagai pemantik ampuh untuk kembali mendekatkan diri dengan emosi yang menjauh itu. Atau setidaknya, itulah yang terjadi saat kita menyaksikan karya-karya dari sutradara satu ini.

Dari berbagai music video yang ia buat untuk musisi tanah air, sampai film-film pendek yang meraba hati, Aco Tenriyagelli telah menemani kita dengan karya-karyanya dalam beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya, dalam waktu dekat, kita semua dapat memirsa “Dari Isi Kepala Sutradara Aco Tenriyagelli” di layar-layar lebar melalui film panjang pertamanya: Suka Duka Tawa (2026).

Kami sempat ngobrol bareng Aco Tenri tentang konflik kecanggungan dengan orang tua, humor sebagai jembatan antar generasi, sampai kemalingan di Italia bareng Yandy Laurens.

Sebelum masuk ke debut film panjang, karya-karya lo sebelumnya banyak dalam bentuk film pendek dan musik video. Apa perubahan paling besar dalam ‘isi kepala’ Aco Tenri dalam setiap transisi bentuk seni ini?

Kalau dari musik video, film pendek, itu kan sebenernya short-form. Sampai akhirnya, waktu itu sempat juga bikin series yang sebenarnya longer version. Ya, seiring mediumnya berkembang, sebenernya gue juga as a person berkembang.

Bisa dibilang, gue latihannya di situ [series] untuk si film panjang—dari teknis menulis, tim, stamina, endurance. Karena sebenarnya produksi series lebih panjang dari film panjang itu sendiri. Jadi, syukurnya sih, waktu itu gue ngerasa steps yang gue ambil cukup tepat.

Karena udah terlatih dengan yang pendek itu, gue ngerasa malah di film panjang jadi lebih—in a way, santai. Karena persiapannya, readingnya, syutingnya, semua lebih panjang. Gue ngerasa kayak secara fisik gue juga jadi siap.

Gue ngantukan, cepet capek—menantangnya di situ. Tapi syukurnya, gua udah bisa mengukur semua itu dari awal karena dari syuting film pendek tadi. Gua jadi tau, gue cuma kuat sehari maksimal 6 scenes.

Dari situ, budget yang kita punya berapa, misalnya bisa syuting 20 hari, yaudah, sesimpel 20 dikali 6 aja. Ketika nulis skenario udah tau, nggak boleh lebih dari sekian halaman. Udah terukur banget.

Kalau untuk si Suka Duka Tawa (2026) ini berapa lama syutingnya?

Jadinya cuma 19 hari, karena kita lebih cepat ternyata. Yang harusnya punya contingency sampe 21 hari. Again, karena persiapannya lebih matang, jadinya bisa lebih cepet.

‘Ringan, tapi ngena’ adalah komentar yang dapat ditemukan di kolom komentar We Have No Idea (2018). Komentar serupa sering kali ditemukan dalam karya-karya lo yang lain. Apakah ini tujuan lo—untuk selalu menyajikan karya-karya yang relatable?

Gue selalu make sure sesuatu yang gue bikin personal. Maksudnya, pasti punya kedekatan yang sangat dekat sama gue. Jadi, gue pun mengolahnya bisa dengan sangat mudah. Tapi, gue juga nggak bisa ngelak kalau apa yang gue bikin tuh pasti selalu berusaha [jadi] accessible buat penonton.

Seeksperimen-eksperimen dan sekiri-kirinya tema cerita yang mau gue ceritain, gue akan selalu berusaha komunikatif. Karena akhirnya, yang nge-‘pop’ lebih bisa dikonsumsi. Walaupun, kadang temanya cenderung lebih niche. Tapi, [apa pun itu] gue selalu mencoba mengkomunikasikannya agar mudah dicerna untuk penonton gitu.

Apakah itu tujuannya? Kayaknya akhir-akhir ini, karena mulai sadar dengan hal itu, iya. Tentu nggak ada karya yang nggak pengen dirayain. Gue pengen semua yang gue bikin ketemu penonton sebanyak-banyaknya—tentu itu salah satu tujuannya.

Tapi, tujuan utamanya—yang lebih penting lagi—ketika bisa komunikatif dan accessible buat penontonnya. Pada akhirnya, gue pengen filmnya impactful, gitu.

Jadi, setengah-setengah by design, tanpa mengesampingkan idealisme juga?

Nggak sih, gue nggak ngerasa ada idealisme gue yang tergerus dari itu. Justru game-nya sekarang adalah: gimana bikin sesuatu yang idealis itu juga jadi milik orang lain, atau sebaliknya.

Ketika bikin iklan kan kadang brief-nya datang dari brand, dan itu tugas gue to make it personal juga. Pasti gue memastikan itu penting buat gue, tapi juga bisa menggerakkan orang lain.

Lo pernah bilang bahwa salah satu tantangan besar sineas generasi baru adalah mencari lingkungan yang sehat dan kritis. Bagaimana lo membangun lingkungan itu di ekosistem lo sendiri? Dan apa indikator bahwa circle itu benar-benar ‘sehat’ untuk tumbuh?

Dikit yang buncit. Gue tumbuh dari mentor ke mentor. Gue ikut magang bantuin senior. Jadi, gue lumayan mengalami banyak jenis produksi, melihat banyak jenis produksi. Ada banget titik di mana gue ngerasa, kayaknya ini film bukan jalan gue deh. Gara-gara ada masa di mana di dunia film nggak sehat banget, spesifiknya soal bullying dan jam kerja. Tapi, beruntungnya, gue ketemu mentor-mentor yang membuktikan: ini bisa sehat kok—dengan persiapan yang sangat terukur dan kesadaran akan resources yang dipunya.

Kebanyakan kenapa jadi nggak sehat kan gara-gara nggak aware tentang resources—dipaksain. Akhirnya, syuting sampe kepagian atau bahkan jadi over-budget, dan seterusnya.

Nah, buat gue, bagaimana make sure lingkungannya sehat, semua crew harus betul-betul disiplin dengan apa yang mereka kerjain. Bener-bener setia dengan semua prosesnya, nggak oversimplify.

Karena dengan semua teknologi yang ada sekarang, semua gampang banget— kayak nyari lokasi. Sebenernya, bisa aja sih lewat Google Map, tapi kami selalu berusaha untuk datengin langsung.

Cara ngomong juga—pilihan diksi. Ketika syuting, tensinya bisa sangat tinggi, jadi sangat-sangat manusiawi untuk kadang emosi. Tapi, pilihan kata dan cara ngomong itu menurut gue menunjukkan kedewasaan.

Di Suka Duka Tawa (2026), hampir 90% tuh debut semua [crew-nya]. Bukan cuma gue sebagai sutradara film panjang pertama, hampir semuanya. Tapi, gue merasa semuanya udah punya tingkat kedewasaan tadi. Ketika kami ada masalah, kami sangat solutif, nggak terjebak dengan masalah yang malah jadi berantem, gitu. Jadi, bisa dibilang sangat sehat. Makanya, kami syuting tuh lebih cepet dari timeline yang ditentukan. Bahkan, per harinya, kami juga syuting dengan jam yang sangat sehat.

Impact-nya? kru jadi nggak sabar untuk syuting besok lagi.

Mungkin hal ini bisa jadi indikator kalau ekosistem itu udah semakin sehat. Semua juga harus merasa nyaman jadi dirinya sendiri. Kita tau lah, banyak ruang-ruang syuting dan lingkungan kerja yang nggak nyaman untuk perempuan. Untuk bebas berekspresi, berpakaian seperti apa pun itu—harusnya mereka bisa senyaman mereka aja. Dan buat gue, selama mereka tetap bisa jadi mereka yang gue kenal ketika berteman, itu harusnya nyaman buat mereka.

Kalau ngomongin lanskap besarnya, sekarang udah berapa persen kita menuju titik kesehatan itu di ekosistem industri film Indonesia?

Agak sulit kalau ngomongin persentase, tapi gue cukup yakin udah cukup besar. Kan kalau dulu mungkin bullying dan perpeloncoan itu sangat sering terjadi, karena kami pun juga nggak tau mau lapor ke mana. Sekarang, lu salah bersikap sedikit, lu bisa viral. Jadi, rasanya awareness itu bukan cuma di kita-kita aja, boomer pun udah aware—walaupun gue yakin mereka cukup tersiksa dengan itu, ya.

Kerasa kok, sekarang beda banget vibes nya di lokasi syuting. Dulu sangat otoriter, sekarang pola komunikasinya udah berubah, udah lebih saling komunikasi.

Photo via Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Apa semua perbandingan ini bisa lo rasakan karena lo sering berada di lokasi syuting sejak kecil dan tumbuh di keluarga yang dekat dengan industri film? Sekalian, apa pengalaman masa kecil itu yang paling membentuk lo sebagai sutradara hari ini?

Iya, bokap gue tuh nge-direct juga, tapi dia di sinetron. Jadi kita dalam satu dunia, tapi dua industri berbeda. Sama kayak karakter di film Suka Duka Tawa (2026). Si Tawa stand-up comedy, bapaknya ngelawak di TV—sama-sama dunia lawak, tapi beda medium.

Yang impactful banget buat gue justru relasi gue sama bokap, sih. Karena iya, kami satu dunia, ngobrol bisa nyambung, tapi pada dasarnya beda banget. Bukan cuma beda gap umur, tapi apa yang kita kerjain sebenernya, juga industri yang totally different.

Gue belajar film, terus ketika ilmunya gue terapin ke sinetron akan berbeda banget, pun sebaliknya. Karena dua-duanya punya disiplin ilmu dan kepentingan yang berbeda. Jadi, yang menginspirasi gue malah perbedaan kontras ini, walau kecanggungannya juga kerasa. Tapi, itu yang jadi bahan bakar utama gue ketika menulis relasi-relasi karakter gue sama orang tuanya.

Kayak misalkan, di Suka Duka Tawa (2026), gimana Tawa canggung banget untuk ngomong: ‘Gue tuh sebenernya kagum sama lo!’, ’Gue tuh sebenernya pengen tau tentang lo!’, ‘Kenapa sih lo memilih pilihan yang gue liat katro ini?’, dan sebaliknya.

Dari point of view orang tua juga pasti punya kecanggungan untuk nunjukin rasa kasih sayang, ‘Gue sebenernya di sini gara-gara gue sayang banget sama lo!’, ‘Kalau gue nggak di sini, lo ga hidup.’ Sebenernya tinggal ngomong dan masalah selesai kan? Itu yang gue alami secara langsung sama bokap.

Ketika gue berani nanya ‘Kenapa sih?’, terus dia kasih jawabannya, gue langsung paham dan gue jadi bangga. Yang tadinya gue malu, gue bisa jadi bangga.

Itu sih yang banyak gue terapin di banyak karakter-karakter film gue—kecanggungannya, rasa malu yang berubah jadi rasa bangga, rasa marah yang berubah jadi cinta. Jadi, relasi gue sama bokap banyak influenced karakter-karakter yang gue tulis.

Butuh berapa lama untuk lo bisa tembus tembok-tembok kecanggungan itu?

Itu bener-bener baru banget, sih. Bisa gue bilang mungkin 4 tahun, 3 tahun lalu.

Gue bikin series judulnya Drama Ratu Drama (2022) tentang kehidupan industri sinetron. Itu bicara banyak tentang bagaimana gue observe mereka.

Dari kecil, liburan gue main ke lokasi syutingnya dia. Jadi, banyak core memory gue tuh justru di lokasi syuting. Makanya gue pengen jadi sutradara, gara-gara ngeliat dia.

Kecanggungannya tuh semakin menjadi-jadi ketika gue kuliah. Gue kan kuliah di sekolah film, dan ya, di sana jelaslah, sinetron dianggap ‘sampah,’ dan sinema adalah bentuk terbaik. Jadi, ada banget fase gue malu dan marah. Cuma makin gue dewasa, mendekati kelulusan, gue sadar, ‘Bentar. Ini tuh sesuatu yang harusnya bisa jadi bahan bakar utama gue nggak, sih? Gue harusnya bisa ngobrol dan cari tau kenapa dia memilih semua pilihan itu.’ Dan ya, gue tentu belum bisa langsung ngobrol sama bokap, jadi cara gue waktu itu adalah dengan seolah-olah bikin film dokumenter.

Bokap gue waktu itu syuting sinetron-sinetron Azab. 3 hari syuting—hari pertama ada adegan hujan, hari kedua kebakaran, dan hari ketiga hanyut di sungai. Buat gue lucu banget, jadi gue bilang, ‘Yaudah, Pa. Gue pengen bikin ini dokumenter tentang lo nih.’

Kami ngobrol-ngobrol, seiring gue ngerekam dia. Di sini gue nanya hal-hal yang sangat personal—yang sebenarnya itu yang mau gue tanyain. Di situlah prosesnya gue mulai nanya ‘Kenapa lo ngambil pilihan ini?’, ‘Kenapa lo nggak bikin film aja sih?’

Jawaban-jawabannya itu yang sangat personal dan menampar gue, ‘Kalo gue nggak ngambil sinetron ini, lo sekolah dari mana kira-kira duitnya?’, ‘Kalo gue tetep maksain mimpi gue ngejar film, lo kayaknya nggak akan bisa dapet pendidikan yang kayak gini, deh.’

View this post on Instagram

Di situ mata gue terbuka. Jadi sutradara yang baik dan keren itu tuh susah banget emang, tapi jadi ayah yang baik itu jauh lebih sulit. Pada akhirnya, hidup gue sebagai anaknya lebih penting dibanding mimpinya dia.

Buat apa selama ini gue berniat mau buktiin kalau gue bisa masuk festival di Italia, gue dapet beasiswa ke mana gitu, tapi gue tetep ngerasa ganjel?

Ternyata, peperangan sama orang tua tuh sesuatu yang nggak perlu dimenangin, sih.

Dari situ, semua rasanya lebih ringan dan lebih kebuka. Makanya, kalo ditarik ke 4 tahun belakangan, semua yang gue bikin tuh pasti selalu beririsan dengan relasi orang tua, gitu.

Sekarang, seiring kedekatan kami, dia jadi sok asik—jadi kebanyakan bercanda sama gue, gitu. Ya, buat kita kan, orang tua kalau kebanyakan bercanda sama kita, annoying juga ya. Tapi, ini caranya dia mau kenal dan deket sama gue. Itu yang ter-transfer di Suka Duka Tawa (2026).

Lo berarti udah tau mau jadi sutradara, bahkan sebelum teman-teman sebaya lo ngerti apa itu sutradara. Sampai lo masuk IKJ, ke sekolah film, dan lain sebagainya. Apa dunia film yang lo temukan sesuai dengan imajinasi lo di masa kecil?

Berbeda. Gue ngeliat bokap gue, gue pikir kerjaan sutradara tuh cuma ‘action’ dan ‘cut,’ ternyata nggak sesederhana itu. Karena, gue lihat dia kerja, berangkat, kayak bapak-bapak kerja pada umumnya, sarapan, sampai lokasi duduk-duduk, dikasih skenario syuting.

Ternyata, bikin film beneran tidak seperti itu—berbeda jauh banget. Tapi balik lagi, semakin ke sini, semakin bisa ngeliat semua hal yang berseberangan sama gue jadi lebih human. Sinetron yang kita lihat kayak ngasal, mereka tuh punya art-nya sendiri, yang menurut gue—kalau sutradara-sutradara film disuruh bikin sinetron juga mungkin belum tentu bisa.

Lo mungkin akan mabok disuruh dalam satu jam kerjain 10 scenes. Buset. Gue aja sehari bisanya 6 scenes doang. Bokap gue kalau lu suruh 6 scenes, paling dia sejam abis—ini bisa kita perdebatkan ya bagus atau nggak-nya. Dia bisa syuting siang, malemnya tayang.

Jadi, it’s a totally different animal yang memang harus di-treat berbeda. Jangan kita ngomong film dan sinetron, pemahaman ketika gue masuk ke produksi syutingan sebelah aja bisa sangat berbeda gitu treatment-nya.

Tadi lo sempat sebut soal mentor. Lo sendiri sempat dimentori oleh Yandy Laurens. Pelajaran paling ‘nempel’ apa yang lo dapat dari dia?

Kelas pertama gue di IKJ—bayangin deh, dia jadi kayak semacam dosen penggantinya si dosen asli gue. Jadi, satu kelas ini ada dua dosen, satunya Bang Yandy, satunya tuh dosen yang udah senior banget.

Nah, si dosen tua ini tuh ngomong gini:

Kalian semua yang berniat jadi sutradara, tidak semua dari kalian bisa jadi sutradara. Karena untuk jadi sutradara kalian harus terlahir sebagai sutradara.

Dang! Gue di situ kayak, ‘Anjir, gimana taunya gue terlahir sebagai sutradara? Buat apa gua ada institusi pendidikan ini?’ Kalau orang yang mau belajar bisa dong, gitu. Masa harus terlahir sebagai sutradara.

Gue bengong, keluar dari kelas gue diem aja. Terus Bang Yandy merhatiin kalau gua took it very seriously. Dari situ, kami bikin komunitas, dan gue merasa, gue lebih banyak belajar dari komunitas itu—namanya Rumah Sutradara. Isinya tuh senior-senior kayak Bang Yandy, terus ada Mas Wregas Bhanuteja, dan lainnya. Karena gue satu-satunya yang masih kuliah, gue yang ngumpulin mahasiswanya.

Belajar directing tuh sangat abstrak. Kalo kamera mungkin lo bisa belajar tools-nya, nulis lo bisa belajar formulanya, tapi directing tuh abstrak karena yang dijual argumennya.

Photo via Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo via Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo via Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo via Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Akhirnya, kami [di Rumah Sutradara] menciptakan ruang dimana kami bisa berargumen aja. Misalnya aborsi, siapa yang setuju, siapa yang nggak. Atau bisa sereceh siapa tim Tom, siapa tim Summer di 500 Days of Summer (2005).

Gue banyak belajar dari mentor gue, salah satunya Bang Yandy. Gue ngerasa dia tuh kayak abang gue dan penasihat spiritual gue.

Ada satu momen, waktu itu kami lagi di Italia buat festival. Ketemu Bang Yandy dan tim yang baru selesai bikin Sore: Istri dari Masa Depan (2017).

Singkat cerita, gue beliin mereka pizza. Terus tiba-tiba ada pickpocket, ngambil satu tasnya mereka yang isinya hardisk syuting series itu. Kalo itu hilang, nggak akan ada tuh series Sore: Istri dari Masa Depan (2017).

Kami di dalam resto nggak sadar, sampai ada turis Jepang yang nunjuk-nunjuk. Ngasih tau kami kalau itu tas diambil. Terus dengan bodohnya, kami cuma ‘Halo.’ Dikira dadah-dadah.

Pas sadar itu tas diambil, kamikejar. Kesandung malingnya, dapet tasnya, mau dipukulin tuh sama DOP-nya, Bang Dimas—terus Bang Yandy bilang:

Jangan, Dimas. Kalo lo pukul, lo akan membiasakan ini nanti.

Itu ketanam di gue. Dari situ, kalau gue mau melakukan suatu hal yang buruk, gue inget kata dia. Misalkan, saat syuting, ‘Nggak apa-apa kali ya? Sekali-kali nembus sampe jam 3 pagi.’ Gue nggak bisa.

Atau sekali-kali bikin script pakai AI nggak apa-apa kali ya…

Nah, itu. Gue sampe di titik di mana gue sangat naif jadinya, alias nggak bisa bedain AI. Format AI kan keliatan ya ternyata. Kayak ada emoji-emojinya, ada garisnya, dan gue tuh nggak tau karena nggak pernah pakai, sebelum akhirnya dikasih tau.

Jadi, betul juga kata Mas Yandy, mungkin sekali pakai pasti keterusan. Walaupun sebenarnya, nggak apa-apa juga ya [AI], kalau untuk hal-hal yang mungkin membantu lo. Gue bukan yang totally against AI juga, di beberapa pekerjaan tuh jelas berguna.

Tapi anyway, ya gitu, mental dan psikis kita tuh perlu dijaga banget lagi. Sekali kita mengimani atau mempercayai sesuatu tuh akan beneran berpengaruh. Hal-hal kecil tuh beneran berpengaruh. Apalagi gue selalu menulis cerita original, jadi menjaga kemurniannya tuh sangat penting.

Kalau bisa pilih 4 film yang tayang di dalam kepala lo sampai ngebentuk diri sampai saat ini, apa saja dan mengapa?

Wadaw. Berarti bisa dari dalam dan dari luar, ya?

Boleh. Sinetron juga boleh.

Mungkin yang pertama langsung pop up di kepala gue tuh Intan Berduri (1972). Itu intinya film Benyamin pertama yang tidak komedi sama sekali. Bahkan, gue ketika nonton Parasite (2019) ngerasa, ‘Cuy, Indonesia udah bikin ini duluan.’ Ceritanya mirip-mirip. Film sosial kritik yang sangat membumi menurut gue. Simple banget, Indonesia banget. Di tahun itu udah punya cerita yang secara emotionally engaging, lucu banget, dan kritiknya juga lumayan keras.

Suci Sang Primadona (1977). Film lucu banget tentang seorang biduan yang menaklukkan banyak laki-laki dari berbagai kelas. Gue pertama kali jatuh cinta sama ensemble cast dari film itu. Kebayang kalau di zaman itu nonton film itu, pasti seru banget. Karena again, kritik sosialnya kenceng, gue ngerasa punya kedekatan dengan cara directing dan humornya Pak Arifin C. Noer. Jadi, Itu salah satu film yang lumayan penting buat gue.

Terus karena dari JAFF, mungkin yang penting banget juga ada: Put Your Soul on Your Hand and Walk (2025). Itu film dokumenter, simple banget sebenernya tentang seorang sutradara perempuan yang video call-an sama perempuan di Palestina, hampir setiap hari. Dia menceritakan keadaan dia di Palestina dengan tetap ceria, kita nggak pernah liat dia sedih.

Itu gue kayak, ‘Wah! Anjrit, nggak punya alasan untuk ngeluh sih hidup di sini.’ Kayak film gue mau tayang, terus gue jadi mikir, kalau besok film gue di-hate atau ada reaksi yang nggak sesuai yang gue pengen, kayaknya nggak apa-apa, deh. Ini mikirin karakternya gue masih nangis, gila bagus banget. Direkam cuma pake HP juga.

Satu lagi, apa ya? What We Do In the Shadows (2014) mungkin. Ini another level sih kebodohannya. Jadi tahu kalau bercerita tuh bisa sebegitunya, dan bagaimana mereka memaksimalkan IP-nya juga lumayan eye-opening buat gue. Dari film sekarang ada seriesnya.

Lo obviously dekat dengan humor. Pun di film Suka Duka Tawa (2026) kayaknya kental tuh humornya—terpancar dari judul. Menurut lo, sejauh mana humor dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan kelompok-kelompok, atau bahkan generasi-generasi yang berbeda

Buat gue, sebenernya komedi tuh bisa bermata dua. Bisa positif, bisa negatif. Bahkan, kayaknya banyak hubungan gue yang berakhir gara-gara gue kebanyakan bercanda. ‘Kamu nggak pernah serius menanggapi mimpi aku, apa yang aku pengen. Terus selalu kamu ketawain.’

Karena buat gue emang kocak. Misalkan, mantan gue minta masakan-masakan yang ABC Senayan City, ngelukis di Ashta, menurut gue lucu. Tapi ternyata, buat mereka tuh itu hal-hal yang romantis—Itu maksudnya komedi di konteks bisa jadi hal yang salah, gitu.

Tapi, ada bagian di mana komedi justru nurunin amarah gue. Bikin gue jadi bisa lebih berdebat tanpa ego—bikin gue lebih tenang.

Pada dasarnya, gue nggak pernah menggunakan komedi untuk menyakiti, sih.

Buat gue taking things less serious doesn’t mean that thing is less serious. Jadi, kalau gue bercandain lo, nggak berarti lo nggak penting.

Intinya buat gue, humor atau komedi tuh framework berpikir aja, jangan sampai itu jadinya melukai, gitu. Mereka juga berfungsi untuk bikin gue bisa lebih berempati sama apa pun itu yang di depan gue—entah itu masalah, entah itu orang.