Bayangan Malaikat Sejarah di Reruntuhan Bandung

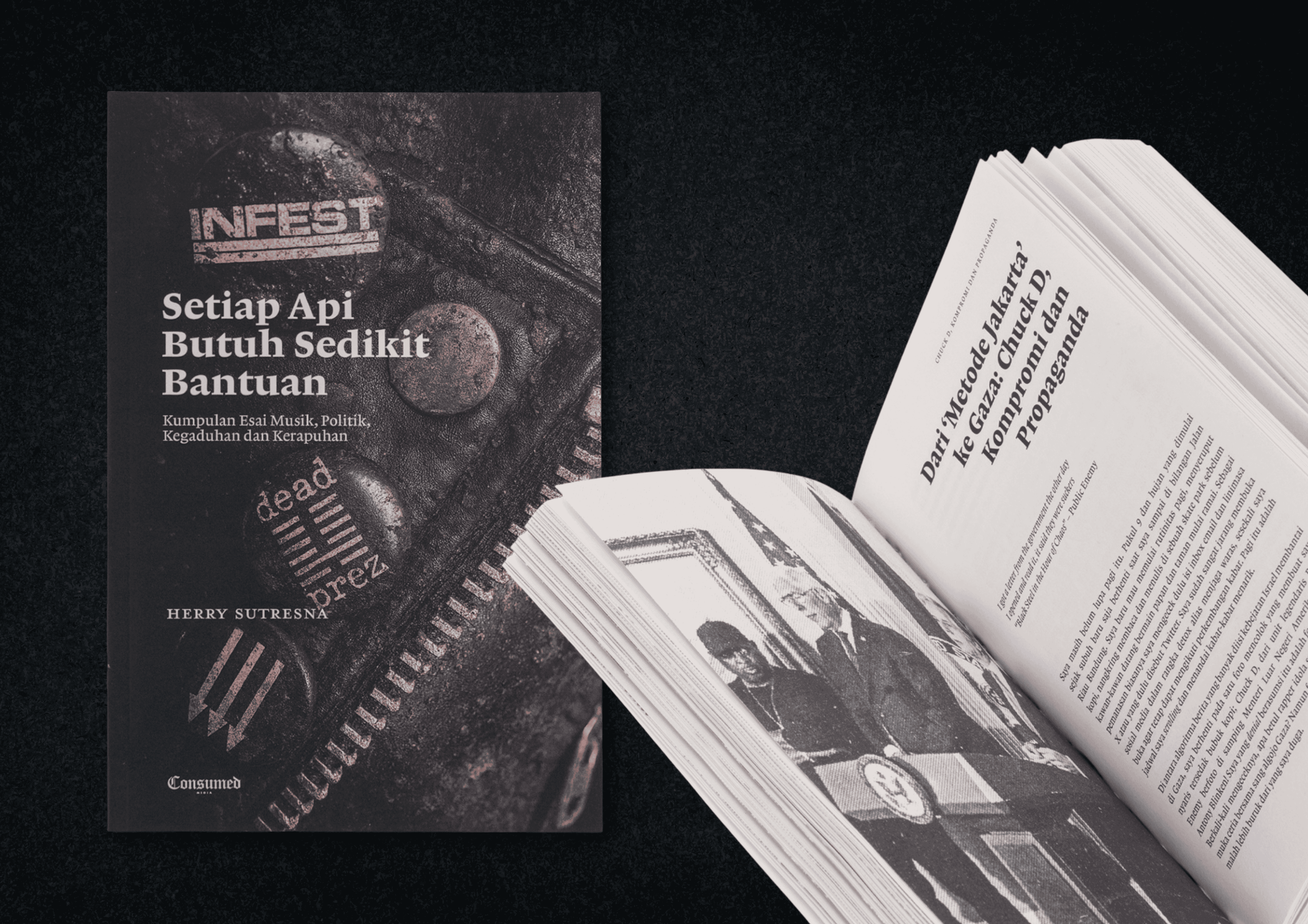

Resensi dari Zen RS tentang buku terbaru Herry “Ucok” Sutresna, Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan.

Words by Whiteboard Journal

Words: Zen RS

Photo: Consumed Media

Esai On the Concept of History karya Walter Benjamin lahir di ambang kehancuran. Tahun 1940, ketika pasukan Nazi mengepung Eropa dan Paris hampir jatuh, Benjamin menulis delapan belas tesis pendek tentang sejarah sebagai upaya terakhir menyelamatkan makna dunia. Ia hidup dalam pelarian, membawa koper kecil berisi manuskrip dan lukisan Angelus Novus atau Malaikat Baru karya Paul Klee. Malaikat dalam lukisan itu menatap reruntuhan dengan mata terbelalak, terdorong ke masa depan oleh badai yang datang dari surga. Bagi Benjamin, malaikat itu mencerminkan dirinya: seseorang yang ingin menarik sejarah dari tumpukan bencana.

Benjamin menentang pandangan sejarah yang linier dan “homogen serta kosong”. Sejarah seperti itu menumpulkan kesadaran. Setiap kalimat dalam tesisnya ditulis untuk menghentikan laju waktu dan menebus yang terhapus. Bagi Benjamin, memori masa lalu adalah kekuatan yang menuntut penebusan (Erlösung). Ia menulis bahwa masa lalu memiliki klaim rahasia atas kita yang tidak boleh diselesaikan dengan ringan. Ada kewajiban spiritual untuk tidak mengabaikan klaim rahasia masa lalu ini. Artinya, ingatan akan penderitaan dan perjuangan masa lalu adalah sebuah janji yang wajib dipertanggungjawabkan oleh masa kini.

Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan (selanjutnya ditulis Setiap Api) menghidupkan semangat itu. Penulisnya, menolak menjadikan ingatan sebagai nostalgia. Setiap musik, percakapan, dan pengingat berfungsi menyalakan kembali sesuatu yang pernah hidup. Ia menulis, “resonansi musiklah yang membawa saya sejauh ini,” dan menegaskan bahwa “api-api harus dinyalakan karena tak ada yang bisa terbakar dengan sendirinya”. Ingatan menjadi tenaga, bukan pelipur lara.

Saya membaca Herry Sutresna a.k.a Ucok, penulis Setiap Api, sebagai orang yang keras kepala dan dengan segala cara berusaha menahan sampar demoralisasi; proses alot yang menyulap panjang-pendek usia serupa vita est pugna, hidup sebagai pertempuran. Ia bukan penafsir yang dingin terhadap segala bonyok dan babak belur, tapi orang yang mempertahankan bara kecil di tengah reruntuhan, kadang dengan musik, kadang dengan tulisan, selalu dengan tubuhnya sendiri.

Kali ini ia menulis dari kepungan yang berbeda dengan yang dihadapi Benjamin delapan dekade sebelumnya. Dunia yang ia saksikan adalah Indonesia yang digerogoti pengkhianatan. Ia menulis setelah Tamansari digusur, RUU TNI disahkan, dan ribuan demonstran ditangkap. Reno dan Farhan—dua anak muda yang sempat hilang—dinyatakan tewas terbakar. Kabar bahwa Soeharto akan dijadikan pahlawan nasional terasa seperti mimpi buruk bagi siapa pun yang pernah turun ke jalan pada 1998. Dalam keadaan itu, buku ini menjadi cara mempertahankan api yang di atas kertas tampak sudah padam.

View this post on Instagram

Kekuatan semacam inilah yang disebut Benjamin sebagai the weak messianic power, tenaga mesianik yang lemah, daya kecil yang menyalakan kembali sejarah di titik paling gelap, kesedihan yang justru menandai zaman kita: penebusan yang tak pernah dijamin, hanya kemungkinan tipis yang mesti kita tangkap sebelum ia lenyap.

Dengan itu, Benjamin menawarkan koreksi internal terhadap materialisme historis: ia menyarankan agar teori dipasok tenaga mesianik, semacam teologi sekuler yang bisa menjadi daya non-positivis yang memungkinkan masa lalu menuntut haknya atas masa kini. Revolusi diartikulasikan sebagai suspensi waktu, suatu struktur interupsi yang menahan laju sejarah dan membuka ruang bagi penebusan sebagai kemungkinan material yang bekerja di dalam dunia, bukan sebagai mitos moral yang dijanjikan di luar dirinya.

Dengan fondasi inilah, Setiap Api mengambil bentuk yang serupa: jelas ini bukan catatan pengalaman, tapi usaha menghentikan laju sejarah agar ingatan yang tertindas memperoleh ruang gerak kembali.

Momen Genting dan Sensasi Menggugat Waktu Homogen

Benjamin menuntut sejarawan menolak historisisme dingin yang hanya menimbun fakta secara kronikal. Dalam Tesis VI, Benjamin menulis, “Berbicara tentang masa lalu berarti merebut kendali atas ingatan, tepat pada saat ia berkilat di momen yang penuh bahaya.” Bahaya itu datang dari waktu yang disebutnya dalam Tesis XIII sebagai “homogeneous and empty time”, waktu homogen dan kosong, yang bergerak seperti barisan detik tanpa peluang penyelamatan, dengan kemenangan para penindas terus diulang. Sejarah yang hidup akan muncul bila waktu berhenti, saat urutan diputus, dan percikan masa lalu menyala di momen bahaya.

Penulis Setiap Api melakukannya dengan mendefinisikan kembali lokasi penulisan sejarah. Ia tidak mencarinya di ruang arsip, ia merebutnya di medan tempur: “Saya menulis (kata pengantar) ini memakai handphone yang baterainya tersisa 15%, duduk rehat di trotoar, berjarak 20 meter dari kobaran. Mata masih sedikit perih.”

Kalimat itu ditulis dari tengah bahaya: duduk di trotoar, 20 meter dari kobaran api demonstrasi. Ia tidak sedang mengenang masa lalu dengan tenang, tapi menangkap kembali sekelebat memori masa lalu (gerobak jus ayah Gammi) di tengah keadaan genting; persis seperti yang Benjamin sebut sebagai “berkilat di momen yang penuh bahaya.”

Dalam kekacauan fisik itu, tepat di puncak ledakan keos antara massa aksi dan aparat pada malam 29 Agustus 2025, malam yang membunuh Affan, ingatan padat tentang solidaritas berkelebat. Yang muncul tidak berbentuk kronologi, yang menguar malah janji persahabatan dengan salah satu kawannya, Gammi, yang ditemuinya saat itu juga, melalui detail sensoris: “Ayahnya selalu membuatkan kami pinakolada segar. Seringnya gratis, karena Gammi dan ayahnya tahu wajah-wajah jembel seperti kami ongkos pulang pun tak punya.”

Yang menarik: ingatan itu tidak hadir sebagai nostalgia romantik. Ia muncul sebagai penopang eksistensi, cara untuk memastikan bahwa dunia yang ia perjuangkan tidak sepenuhnya runtuh. Mengingat ayah Gammi, jus pinakolada, dan gerobak tua bukan sentimentalitas, itulah cara memastikan bahwa ada kontinuitas antara masa perjuangan dulu dan api di aspal malam ini. Dalam logika Benjamin, tindakan ini adalah seizing: merebut kembali memori dari arus waktu yang ingin melupakannya.

Baginya, perebutan itu hadir dalam tindakan sederhana: menulis di trotoar di tengah ancaman pembubaran dan gas air mata. Dari tubuh yang letih itu, pandangan melebar ke cara dunia menata waktu dan membuatnya seragam. Sistem sosial menciptakan ritme yang memaksa segalanya berjalan dengan kecepatan yang sama, hingga kedalaman menguap. Dalam dunia seperti itu, waktu kehilangan napasnya sendiri. Yang tersisa hanyalah fragmen ingatan yang terus berdenyut di balik asap gas air mata.

Ia berkata, “Saya masih ingat warna kamar teman, tempat kami pertama memutar album Pesta Rap tahun 1995. Wangi ikan kembung goreng dan petai yang dibakar ibunya di dapur.” Aroma, warna, dan sensasi itu membentuk ruang tempat sejarah bertahan. Waktu tidak lagi berjalan lurus, ia menebal di antara wangi ikan goreng dan atmosfer sore. Tubuh menjadi arsip yang menyimpan pengalaman, menjaga ingatan agar tetap bernafas di tengah badai progres; yang oleh Benjamin disebut “bencana” dan di buku ini hadir sebagai logika pembangunan dan efisiensi ruang yang dikebut.

Perlawanan di Tamansari menjadi upaya memecahkan arus waktu sejarah yang homogen dan kosong itu. Puncaknya hadir dalam pertanyaan Mas Bambang, kawannya, yang merangkum seluruh kritik Benjamin: “Jangan-jangan memang bukan kemajuan yang kita butuhkan?” Di reruntuhan, tulis Ucok, “waktu yang kita rebut sejenak dari logika pembangunan agar hidup bisa kembali punya jeda.”

Anak kalimat “waktu yang kita rebut sejenak” adalah formulasi puitis dari pematahan alur linear, dan membuka jeda di dalam sejarah; memaksa sejarah berhenti bergerak dalam satu arah.

Tak Ada Pembebasan dengan Lupa

Dalam Tesis XVII, Benjamin menulis bahwa sejarah akan berbeda ketika “pemikiran tiba-tiba berhenti dalam sebuah konstelasi yang jenuh oleh ketegangan.” Pada saat itu pecahan masa lalu memadat dan berubah menjadi monad, titik yang membuka kemungkinan penebusan sejarah. Esai-esai ini bekerja dengan mekanisme yang sama: pikiran berhenti di momen sensoris, lalu mengubahnya menjadi sejarah. Setiap Api ingin bilang bahwa waktu linier—120 bulan, 365 hari—adalah ilusi ketika memori yang seharusnya paling baru justru terasa rapuh.

Ucok mengakui bahwa “waktu yang sebentar dalam rentang umur seorang manusia modern” di era 2010–2020 terasa “berkabut dan nyaris tanpa jejak di memori jika diingatkan notifikasi gawai”. “Tiga puluh tahun lalu di rentang 90-an, waktu terasa sangat panjang. Banyak yang bisa saya ingat, dari hari-hari di GOR Saparua, transisi dari bangku SMA ke kuliah, masa-masa pacaran.”

Inilah yang disebut Jetztzeit, “waktu-kini yang menembus masa-lalu”, waktu yang tidak kronologis tapi eksplosif. Kejadian-kejadian akhir 90-an, yang diselimuti “turbulensi”, menjadi monad yang meledak dari kontinum sejarah yang seragam. Ingatan tak melulu tentang demonstrasi besar, justru detil-detil: “hari-hari menegangkan circa 97–98 memblokade jalan Bandung–Sumedang, membakar pos polisi dan menyeka molotov di pelupuk mata pada malam gas air mata ditembakkan di Semanggi.”

Dalam Setiap Api, kekuatan itu hadir dalam kemampuan mengingat dengan tubuh—mata perih, kulit terbakar, napas terengah—tempat sejarah tetap hidup melalui tubuh yang mengingat.

Monad juga hadir melalui dedikasi pada skena musik hardcore/punk yang melahirkan Balcony. Ucok menyebut album Metafora Komposisi Imajinar sebagai yang paling personal, memuat “urgensi yang sama pada era yang mengubah hidup saya selamanya, dengan segala euforia dan getirnya.” Proses rekaman sederhana dan perjuangan merilis ulang menunjukkan bahwa artefak ini harus ditebus dari kelupaan.

Usaha menyalin, menyimpan, dan merilis ulang album itu menjadi cara menghentikan waktu: mengganggu kontinuitas yang dianggap stabil, mengubah kenangan menjadi ruang hidup yang masih berdetak. Saat kaset diputar dalam “moda auto-reverse pada boombox” dan dua lagu penutup, “Nothingness” dan “Keendom”, kembali terdengar, yang hadir tidak hanya gema masa lalu, lahir pula ruang tempat keyakinan bisa diuji, keraguan dijaga, dan sejarah kembali bernafas melalui tubuh yang mendengarkan.

Ritual sensoris ini menghadirkan bentuk penghentian waktu yang disebut sebagai Stillstellung: waktu berhenti, kesadaran tubuh mengambil alih. Di sini, upacara nostalgia digantikan oleh kerja ingatan yang mengubah pendengaran menjadi matriks spiritual yang tak bisa direbut pemenang, sebuah wadah yang melindungi kerentanan, kekerasan, keteguhan bahkan kekalahan perjuangan dari kemungkinan dijadikan trofi kemenangan oleh kekuasaan. itulah redemption yang dibayangkan Benjamin: penebusan yang tak menyelamatkan dunia, tapi menyelamatkan makna hidup dari reruntuhan.

Kisah Balcony yang sempat lantak setelah Baruz mendeklarasikan panggung terakhir, lalu reuni pada 2011 dengan formasi terbaik—dan bubar setelah JoJon wafat—menjadi penanda janji penebusan yang rapuh, tapi tak pernah padam. Semangat hardcore/punk mereka terus mengalir ke Beyond Crawl, Dequity, dan Taruk, menjelma energi yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, seperti gema masa lalu yang dikenali kembali oleh masa kini; sebab, seperti ditulis Benjamin, “setiap citra masa lalu yang tak dikenali oleh masa kini akan lenyap tanpa jejak.”

Dalam momen itu, reuni Balcony melampaui nostalgia sebab ia menunjukkan cara musik menyalakan bara di antara yang hidup, memastikan sejarahnya tetap berdenyut. Bara yang berpindah dari panggung ke panggung itu menjadi umpama atas cara kerja Setiap Api dalam menyalakan kesetiaan yang lebih luas terhadap yang rapuh. Di tengah ritme hidup yang cepat dan memudarkan ingatan, ia menaruh makna besar pada tindakan-tindakan kecil—gestur merawat, memberi, dan menyimpan—sebagai kerja penyelamatan yang menahan dunia agar tidak hanyut seluruhnya.

Dalam pengertian Benjaminian, merawat berarti “merebut tradisi dari konformisme yang hendak menguasainya”. Jelas bukan sekadar fetisisme afek yang menjanjikan kenyamanan sebagai primus inter pares bagi “anggota” skena. Ia adalah kewaspadaan yang menjaga agar percikan harapan di masa lalu tidak padam, memastikan luka tidak disembunyikan, pelaku tetap disebut dengan kencang, agar sejarah tetap bergolak. Merawat adalah kerja politik yang menolak kenyamanan saat dunia menuntut ketenangan. Tak ada pembebasan yang lahir hanya dari laku reparasi, apalagi dari lupa.

Ledakan yang Memisahkan Iman dari Berhala

Ketika Ucok menyaksikan Tom Morello memainkan gitar yang ditempeli tulisan “Bhinneka Tunggal Ika”, ia mengalami semacam kekosongan auratik. Semboyan itu, dalam konteks hari ini, telah menjadi slogan negara, bukan lagi percikan perlawanan. Momen itu menjadi semacam allegory of decay, lambang dari waktu yang telah membusuk. Namun, ia tak menaruh kecewa berlebihan, karena menyadari yang menua bukan hanya idolanya, sejarah pun telah menua tanpa sempat ditebus. Ia tahu bahwa memori pergolakan bisa menjadi tumpul jika hanya direproduksi tanpa kembali pada konteks material perjuangan.

Kepedihan yang lebih menikam terjadi saat Ucok, pada satu Senin pagi di Taman Skate, menyaksikan kooptasi ikon perlawanan: “Saya berhenti pada satu foto mencolok yang membuat saya nyaris tersedak bubuk kopi; Chuck D, dari unit legendaris Public Enemy, berfoto di samping Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken.”

Dalam bagian lain buku itu, ia menyebut Chuck D sebagai “nabinya”, tokoh yang membentuk cara berpikir sejak remaja, ketika ia memutar “Rebel Without a Pause” sepulang sekolah dan ibunya mengira sample The Grunt adalah suara ketel mendidih. Di tengah distorsi dan seruan “Fight the Power”, dunianya berubah. Ia menulis bahwa tanpa Chuck D, mungkin ia tidak akan menjadi dirinya hari ini. Maka ketika sang nabi tampak dekaden, pukulannya menembus urat batin.

Pose Chuck D bersama Blinken menempatkan penulis di ambang konformisme yang disebut Walter Benjamin sebagai “dokumen barbarisme”, ketika kepatuhan dirayakan sebagai bentuk tertinggi dari tradisi. Pose itu tiba-tiba menghadirkan simbol kemarahan dari masa muda yang berubah jadi ornamen politik global. MC yang dulu membuat hip-hop “menyamai level subversif punk rock di hadapan otoritas” kini berdiri di dalam arsitektur soft power.

Ia menyadari, “inilah titik paling ngentot di mana seni kehilangan daya gigit politiknya, bukan karena disensor, tapi karena dijinakkan oleh legitimasi yang diberikan publik sendiri.” Kepedihan itu menuntut tindakan sebab, seperti ditulis Benjamin, politik sejati berarti “membebaskan anak politik dunia dari jaring-jaring yang menjeratnya.”

Pada bagian inilah buku Seperti Api terasa membosankan: penulis berpanjang lebar menguraikan praktik-praktik kekuasaan bangsat Amerika. Namun, pembaca perlu menghayati rasa bosan itu sebagai solidaritas terhadap penulis yang sedang menelan kepahitan dengan mengunyahnya selama mungkin.

Di sinilah buku ini mendekati klimaksnya melalui kesadaran bahwa ada yang baru saja mati: “Chuck D mengiyakan untuk mengisi satu bait, bar, untuk salah satu lagu… Adalah impian sejak lama untuk bisa menghadirkan pahlawan masa kecil di album saya, sebuah kehormatan. Namun nampaknya sejak Senin itu saya sudah tidak tertarik lagi. Saya menghapus file lagu itu sambil menarik napas panjang dan menganggap Chuck D hanya seorang pahlawan yang mati di hatiku.”

Pada detik itu, waktu seakan meledak dari dalam dirinya sendiri. Klik “delete” di layar menjadi bentuk Stillstellung yang paling telanjang: detik ketika waktu homogen berupa produksi musik, kontrak kolaborasi, dan nilai komersial berhenti total. Segala yang disebut “kemajuan” (reputasi, kerja studio, rencana album) dimutilasi seketika. Dalam mutilasi itu, sesuatu yang lain bekerja: masa lalu berbicara kembali, menuntut haknya atas masa kini. Saat waktu-kemajuan telah dihentikan, maka iman pun berhasil disucikan dari berhala.

Kini ia menatap Chuck D sebagai monumen kontradiksi yang mesti dihadapi setiap generasi. Menghapus suara Chuck D bukan penolakan terhadap musik, tapi pembebasan sejarah yang tersandera logika kemajuan. Kesenyapan setelahnya membuka ruang yang menampung ketegangan antara masa lalu dan masa kini; ruang ganjil yang justru menggubah kehilangan sebagai sumber tenaga.

Seperti yang ditulis Benjamin, sejarawan materialis harus “meledakkan kontinum sejarah agar terbuka” bagi momen penebusan yang tersembunyi di dalamnya. Tindakan menghapus file itulah ledakan, dan dengan itu Ucok telah menjadi “sejarawan materialis” yang berdiri tegak di depan reruntuhan berhala.

Janji Mesianik di Tengah Reruntuhan

Buku ini menutup perjalanannya dengan suara yang pelan, seperti bara yang belum padam. Ia menulis dari puing yang masih menempel di tubuhnya. Setiap kalimat menyimpan jeda kehilangan, dan dari jeda itu tumbuh kesetiaan yang tak mencari kemenangan. Ia menulis dari keyakinan kecil bahwa sesuatu masih bisa dijaga meski tak bisa diselamatkan.

Imaji Angelus Novus, yang juga dikutip utuh oleh Ucok, dan itulah alasan utama kenapa esai ini memakai Benjamin sebagai alat baca, telah kembali tanpa sayap dan tanpa jarak. Malaikat itu menjelma tubuh penulis yang melangkah di antara sisa gerakan yang kalah, menatap foto yang memudar, sambil mencatat kawan yang pergi satu per satu. Dalam tafsir Benjamin, malaikat ingin memperbaiki yang hancur tapi didorong oleh badai yang ingin terus maju yaitu badai sejarah Indonesia.

Penulis menyusun ini untuk menghentikannya sejenak, agar ingatan tidak ditelan slogan, agar mereka yang terbakar dan hilang tetap hidup di setiap kalimat. Di baris-baris Setiap Api, ada diam yang bergetar; sesuatu yang disebut Benjamin sebagai Jetztzeit, yang kerap diterjemahkan sebagai “here-and-now”, waktu padat ketika masa kini memberi napas bagi masa lalu. Dengan itu, menjadi jelas bahwa yang penting bukan jumlah hari, yang pokok ialah kepadatan pengalaman di dalamnya; intensity of lived time.

Esai-esai dalam buku ini meyakinkan kita bahwa, di tengah reruntuhan dan ketakutan, keyakinan pada api menunda agar segala yang runtuh tak menjadi kesenyapan total. Kalimat “musik hadir seperti katarsis, kadang keras kepala, kadang membakar, tak jarang rapuh” meneguhkan ihwal puing yang bisa digubah jadi daya penebusan. Puing itu bukan hanya metafora hidup, ia bentuk sejarah yang diselamatkan dari reruntuhan. Dengan kata lain: ingatan personal adalah percikan itu sendiri.

Dari titik itu, sejarah kembali hidup bukan dari kunjungan pada idola dan nestapa masa lalu, tapi dengan memeluk malaikat api yang terus dibawa ke mana pun masa depan akan menggelinding.