Anton Ismael: “Pada saat gue dihadapkan ke dalam sebuah medium yang bukan fotografi, yang ada di pikiran gue itu adalah: ini kesempatan gue untuk bisa mendekonstruksi itu.”

Melihat, mendengarkan, dan merasakan berbagai dinamikanya dalam berkarya, kami mendalami ketajaman indera Anton Ismael yang beliau salurkan lewat masakan dan cerita-cerita yang terkandung di dalamnya.

Words by Whiteboard Journal

Words: Garrin Faturrahman

Photo: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

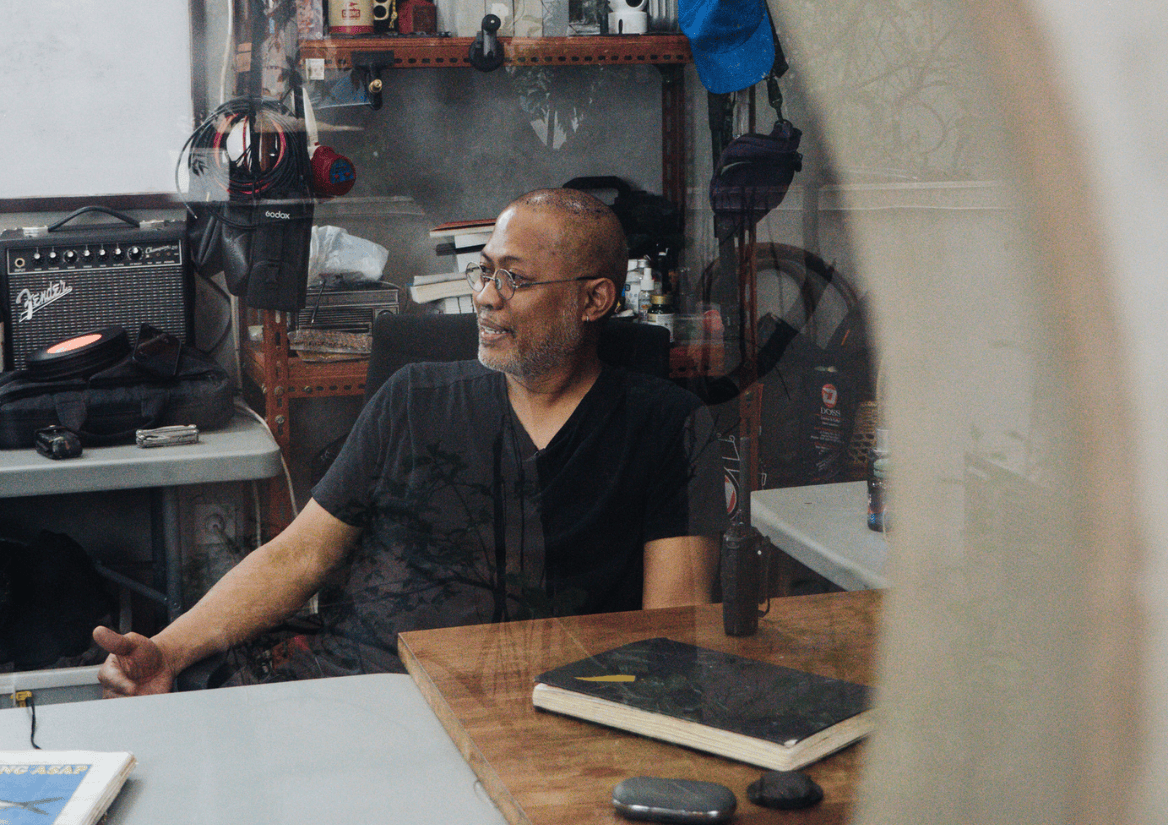

Anton Ismael adalah nama yang terbayangkan ketika membayangkan banyak hal—fotografi, Warung Fotkop, atau mungkin kedalaman cerita yang terkandung dalam masakan. Pa’e sebetulnya adalah sosok yang sulit untuk dibidik berdasarkan kategori, dan itulah pesan yang selalu ia hidupi dalam karya-karyanya.

Namun, jika ada satu benang merah yang mampu mendeskripsikan karakter yang selalu kekal dalam segala yang beliau coba, benang tersebut adalah kejujuran dalam bercerita. Perhatikan foto-foto yang ia abadikan, dan kamu akan melihat spontanitas candid dalam diam. Datanglah ke Warung Fotkop dan kamu akan disambut oleh berbagai sudut yang fasih akan segala rupa karyanya. Dengarkan kisah-kisahnya mengenai makanan, dan mungkin selepas dari situ makananlah yang akan mengajakmu ngobrol duluan.

Kami sempat merasakan ketiga poin tersebut dalam kunjungan kami untuk bercengkrama langsung dengan Pa’e. Di berbagai lantai bangunan yang bersituasi di Cipete Utara itu, kami banyak ngobrol mengenai pentingnya ‘cerita’ dalam suatu karya, pengalamannya berkunjung ke tanah kelahiran bahasa Indonesia, sampai momen keringat dinginnya yang dibasuh dengan berbagai warna-warni sambal dari Indonesia.

Sebagai seorang sosok dalam dunia kreatif yang sudah lama berkecimpung dalam seni visual, kenapa makanan yang dipilih sebagai medium ekstensi seni Pa’e sekarang?

Sebenarnya, saya memotret, melakukan hal-hal lain, saya menganggap itu sebagai sebuah medium saya untuk bertutur, menyampaikan opini saya, pesan saya—sama juga dengan pangan ini.

Saya menganggap dan menemukan bahwa makanan ini bisa menjadi medium yang relevan dengan banyak manusia. Dan dari sini, saya bisa menyampaikan misi-misi saya, opini saya ke dalam pembahasan apa pun. Jadi, relevansinya dari makanan ini untuk bisa masuk ke mana pun sangat luas. Makanan sebagai pintu gerbang.

Mengenai pintu gerbang, sebetulnya bagaimana sih titik temunya makanan dan manusia ini?

Menariknya, untuk di Indonesia—sebagai manusia dengan rumpun Melayu—makanan bisa saya bilang itu sebagai sebuah kegiatan komunal yang mana makanan ini menjadi sebuah medium untuk orang bersatu, berkumpul, ngobrol, dan memulai pembicaraan. Nah, konteksnya ini sangat menarik untuk saya bahwa makanan itu menyatukan manusia.

Di mana ada makanan, pasti orang berkumpul, ya kan? Terus kemudian pada saat berkumpul, ada percakapan. Ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah sanggahan. Setelah ada pertanyaan, ada diskusi. Ada sebuah penemuan.

Nah, di situ saya melihat sebuah benang yang lebih panjang lagi: bagaimana makanan ini bisa menjadi medium untuk berdiplomasi, medium untuk kita menemukan sesuatu, banyak hal. Dan balik lagi itu semua karena keterhubungan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, even, bisa menembus (kelompok) sosial di luar kita, orang Indonesia, dengan kebudayaan kita.

Kita bisa memperkenalkan kelokalan kita. Kelokalan itu bukan sesuatu hal yang seperti tradisi jadul—bukan. Tapi tentang bagaimana penyampaian kelokalan cerita-cerita kita, pengalaman kita kepada orang lain.

Cerita komunal di sini tuh kayak apa, Pa’e?

Nah, lu lihat semua orang di sini ya—mereka datang dari berbagai macam latar belakang. Ada chef, ada orang nggak jelas di situ, ada seniman, ada macam-macam.

Tempat ini seperti sebuah konstelasi dunia yang lu tidak bisa memilih—lu akan terhubung dengan siapa? Dengan latar belakangnya yang seperti apa?

Tapi seperti lu ketahui bahwa kita semua kumpul di dalam dapur. Entah mau nunggu makanan yang sudah jadi, ingin melihat, mencicipi, atau orang-orang kurang kerjaan kumpul di sini. Dan kita bersatu dalam sebuah tempat ini [Fotkop], yang lu mungkin bisa lihat tempat ini banyak sekali entitasnya. Ada studio foto, di situ gue ngelukis juga. Tapi kita dipersatukan oleh makanan.

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Dari cerita Pa’e, kita banyak mendengar tentang dekonstruksi. Sebetulnya, dekonstruksi dan acak-acakan itu seperti apa sih?

Gue sebagai seorang fotografer itu kan memang gue melihat satu imaji yang memang sudah pasti ya. Gue menangkap sesuatu hal yang sudah fix pasti. Misalnya gue motret manusia. Kepala di atas, kemudian ada pundak, ada tangan, kemudian ada perut, dan semua letaknya sudah presisi di situ.

Pada saat gue dihadapkan ke dalam sebuah medium yang bukan fotografi, yang ada di pikiran gue itu adalah: ini kesempatan gue untuk bisa mendekonstruksi itu.

Misalkan lukisan. Apakah gue boleh menaruh kepala itu di bawah? Boleh. Apakah gue boleh menaruh tangan itu keluar dari mulut? Boleh, tergantung dari persepsi gua—dan begitupun tentang masakan. Nah, gue sudah tahu nih, secara resep, atau heritage-nya, atau secara sejarah ini tentang apa dan bagaimana. Nah, sebagai seorang yang curious atau penasaran akan apa pun, gue berusaha untuk menemukan perspektif lain.

Tapi, secara bersamaan, bagaimana gue bisa melihat relevansinya dengan zaman sekarang? Sekarang, ya gue sebagai pengajar juga, gue selalu memiliki pendapat bahwa edukasi itu bukan mengarahkan kita kepada satu tujuan, namun justru memberikan pilihan kita ke beberapa jalan yang seharusnya itu kita pilih, mana yang terbaik untuk kita, untuk masing-masing orang ini.

Nah, makanya dalam hal dekonstruksi ini, gue berusaha untuk melihat kemungkinan-kemungkinan mana yang terbaik untuk saya. Dan juga, misal dekonstruksi itu diterapkan di orang lain, ya saya mengharapkan mereka bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk mereka itu seperti apa. This is not about me, tapi tentang masing-masing kita, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan dekonstruksi ini dan melihat dari perspektif yang berbeda-beda untuk bisa mendapatkan jawaban mana yang terbaik untuk diri kalian sendiri.

Dalam pemilihan makanan untuk riset, sejauh mana interaksi Pa’e dengan cerita, sejarah, atau kenangan personal dari makanan tersebut berpengaruh terhadap proses riset? Apakah ada momen di mana aspek emosional justru menjadi titik awal eksperimen?

Oke, gue melakukan ini semua memang karena aspek emosional, terlebih lagi sosial. Bagaimana gue adalah tipe orang yang selalu berinteraksi dengan orang lain, tidak memilih-milih. Dan dari situ, itu ketangkep tuh narasi-narasinya, cerita-ceritanya, yang itu gue terkadang banget terpantik dari obrolan pada saat itu, yang kemudian gue kembangkan dan gue aplikasikan ke dalam medium apa pun. Salah satunya termasuk masakan itu. Jadi, gue orang yang sangat merespons dan cukup sensitif terhadap semua yang terjadi di sekitar gue dan dari interaksi itu sih.

Misalkan kalau ada orang tanya, ini untuk apa? Misalkan ada orang tanya apakah ini untuk the larger population, enggak sih sebenarnya. Gue tidak lagi melulu bicara tentang yang gue lakukan untuk hal-hal yang besar. Karena itu nggak bakal mungkin gue capai dengan kekuatan gue saat ini.

Tapi gue lebih percaya untuk bisa menyentuh segelintir orang yang terkurasi dengan baik menurut gue. Yang gue lakukan itu adalah pendalaman konteksnya, pendalaman intisarinya yang mau gue bicarakan itu apa. Dan gue hanya butuh untuk benar-benar berbicara pada segelintir orang yang tepat.

Sama seperti efek edukasi ya. Lo bisa aja mengedukasi kayak seribu orang, tapi juga lo bisa mengedukasi dua orang.

View this post on Instagram

Namun, kualitas untuk mengedukasi itu menurut gue sih jauh lebih dalam saat kita bisa berinteraksi dengan dua orang itu. Karena lebih dalam lagi, deep dive down itu yang menurut gue lebih penting buat gue saat ini. Saat ini yang lebih penting adalah itu: pendalaman narasi, kemudian kualitas dari penyampaian itu, dan diskusi yang cukup dalam. Karena riset yang gue lakukan ini kan adalah sebuah misi edukasi gue. Yang itu bukan hanya satu arah dari gue ke mereka, tapi juga dari mereka ke gue.

Dan edukasi itu sifatnya berantai, jadi kayak sambung-menyambung. Pada saat kita memiliki sebuah pendalaman yang baik ke beberapa orang yang terkurasi, itu akan lebih tajam sih menurut gue.

Dan sudah terbukti. Contohnya: Kemarin gue baru ke Tanjung Pinang. Gue mendapatkan informasi bahwa Tanjung Pinang itu ada di Pulau Penyengat. Namanya Pulau Penyengat, itu adalah tempat penyebaran pertama kali bahasa Indonesia lahir, yang bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu.

Photo credits: Kelas Pagi Kepri

Photo credits: Kelas Pagi Kepri

Photo credits: Kelas Pagi Kepri

Photo credits: Kelas Pagi Kepri

Photo credits: Kelas Pagi Kepri

Dan ada teman yang bercerita bahwa, sebenarnya, zaman dahulu orang yang berbicara bahasa Jawa itu lebih banyak daripada bahasa Melayu. Namun, kenapa sekarang bahasa Melayu—sebagai cikal bakal bahasa Indonesia—itu bisa lebih menyebar? Nah, ternyata dulu ada seorang tokoh yang menulis tentang kayak dictionary kayak Oxford-nya bahasa Melayu itu. Dengan bekal itu, dan dengan pengarsipan yang baik, pendalaman yang baik, itu impact-nya bisa tersebar.

“Nah, kitab ini udah ada, kenapa kita gak mulai menyebarkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Nusantara saat ini?” Makanya, kenapa bahasa yang kita kenal sekarang bahasa Indonesia ini bisa dari Sabang sampai Merauke orang berbicara bahasa Indonesia? Bukan banyaknya followers, tapi juga bagaimana pengarsipan yang baik, pendalaman yang baik, dicatat, sehingga itu bisa diinterpretasikan ke manusia yang lebih banyak lagi dan juga dipelajari ke manusia yang lebih banyak lagi. Itu bukti konkret itu.

View this post on Instagram

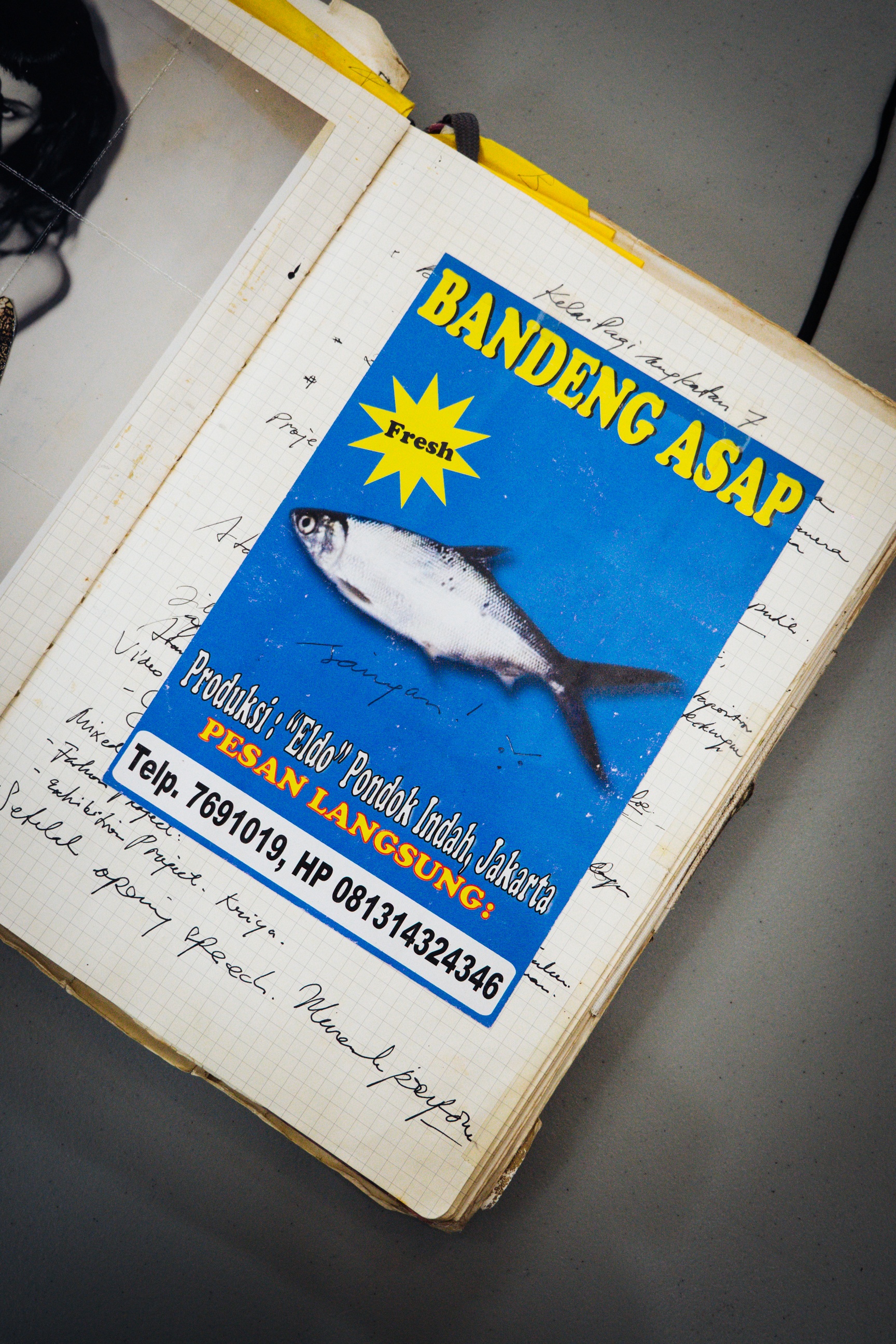

Mengenai pengarsipan, bagaimana dengan resep yang turun-temurun?

Recipe pun menurut gue sih itu patut dicatat. Bukan hanya recipe-nya, tapi juga hal-hal yang lain seperti bagaimana recipe itu terbentuk atau inisiatif kita terhadap recipe itu.

Makanya kan sekarang gini loh, tipe gue mencatat ini bukan hanya menyadur, tapi juga bagaimana gue beropini tentang satu hal yang gue catat itu.

Misalkan ada resep yang menyebut kalau makanan itu butuh garamnya berapa, jahenya berapa, lengkuas berapa, santannya berapa, digimanain kayak gitu. Gue bukan hanya mencatat itunya tapi juga gue beropini tentang hal tersebut: “Kenapa ya ini kalau ada santan harus diginiin? Ini kira-kira seperti apa ya?”

Sebenarnya catatan dibuat itu kan untuk dipelajari, dan mempelajari itu adalah untuk dikembangkan. Mungkin bukan mengembangkan secara makanannya aja tapi juga mengembangkan hal-hal yang tersirat di dalam situ. Dari makanan kita bisa berbicara banyak hal.

Pintu gerbangnya memang makanan, tapi kalau kita mau masuk ke advokasi, ke politik, ke desain, ke fotografi, seni, apa pun, itu bisa menurut gue. Nah, pintu gerbang ini, kalau kita kembangkan jalurnya menjadi banyak hal nih bisa menjadi senjata yang lethal, yang tajam. Makanya sudah terbukti bahwa negara-negara lain, misalkan Thailand, Korea Selatan, itu melakukan penetrasi budaya melalui makanan.

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Contohnya ini nih, misalkan gue tau resep rendang itu kayak gimana, tapi gue hanya berandai-andai nih, “kalau misalkan rendang warna hijau bisa nggak ya?” Makanya di sini gue tulis resep rendang, terus di sini ada pala. Ini tentang bagaimana gue berimajinasi misalkan rendang ini berwarna hijau apakah akan lebih cantik? Gue pengen menciptakan atau mendekonstruksi rendang yang warnanya itu warna hijau, yang fresh kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang gue pertanyakan.

Walaupun belum terlaksana tapi dicatat dulu. Sebagai pemantik kita dalam imajinasi-imajinasi itu agar ini bisa lebih berkembang lagi. Dan bisa ada penemuan-penemuan baru apa yang nantinya bisa hadir.

Tentang eksperimentasi dan imajinasi. Bagaimana tanggapan Pa’e terhadap eksperimentasi yang berada di luar bentuk-bentuk ortodoks?

Nah, ini menarik bahwa kayak ada pertanyaan bagaimana eksperimentasi ini dihadapkan kepada sebuah pendapat-pendapat yang ortodoks, apalagi kayak misalkan negara kita dari rumput Melayu yang sangat menghormati leluhur orang tua, budaya itu—ini menjadi tantangannya.

Saya berusaha mendekonstruksi itu dengan tidak mengklaim satu hal ini benar-benar satu hal yang baru. Namun apa pun yang kita lakukan saat ini roots-nya itu dari sejarah, dan saya sangat menghargai itu.

View this post on Instagram

Ada beberapa hal yang menurut saya bisa dieksperimentasikan, tapi ada hal yang menurut saya itu tidak bisa ditabrak, menurut saya. Dan kita cukup harus menghormati hal-hal tersebut. Mungkin kalau kita katakan telah menemukan rendang yang berwarna hijau, itu saya tidak akan menyebutnya bahwa itu adalah rendang. Namun sebuah nama baru yang mungkin saya create sendiri, tapi saya akan selalu mention bahwa ini inspirasinya dari rendang. Bisa aja kayak gitu. Makanya kayak ada hal yang bisa dikolaborasikan, ditabrak, tapi ada hal yang menurut saya harus tetap dijaga dan dihormati gitu sih. Gue adalah orang Melayu dengan budayanya apa yang gue tau.

Mungkin banyak sekarang orang modern yang tidak setuju dengan norma-norma tersebut tapi mereka masih tinggal di sini, yang sebenarnya society ini terbentuk secara umum dari yang seperti kita tahu bahwa sifatnya yang seperti itu.

Kamu tidak bisa melawan itu dan kamu harus menghormati, itu aja sih.

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Anton: Ada lebitong, ada… mau liat itu juga, nggak apa-apa. Ini, ini buat-buat apa?

Juru masak: Kita mau, hari ini kita mau buat sayur rebung, Pa’e. Terus proteinnya kita pakai tenggiri bakar. Sama pelengkapnya kita pakai sambal.

Anton: Kenapa masak tenggiri?

Juru masak: Pengen olah yang ada aja sih, Pa’e. Sebenarnya kita memanfaatkan bahan yang ada, tapi kita bisa twist ke macem-macem menu, gitu. Cuma kita ingin R&D saja, iseng.

R&D iseng-iseng. Memang setiap hari begini?

Anton: Ya, nggak, [biasanya] dari sebuah narasi dulu. Kayak kemarin kita bicara bahwa kita kan pengen buat kelas, buat kelas kayak apa, pengetahuan tentang kuliner, kayak kelas masak kayak gitu lah, tapi akan sangat basi kalau misalkan itu dibentuk kayak, yaudah masak aja, tapi akhirnya Dana, sama Pupi, sama Zhar diskusi bagaimana kita membentuknya dengan lebih menarik lagi. Dan akhirnya tercetus sebuah kata-kata, kenapa kita nggak jalan ke masing-masing siswa yang nanti ikut, jalan ke rumah mereka dan bertanya, masakan apa sih yang biasa dimasak olehnya, atau ibunya, atau bapaknya, atau anggota keluarga yang lain. Karena itu bisa menjadi satu penggalian cerita, narasi, kebudayaan yang cukup menarik kayak gitu.

Nah si Dana ini, dia laki-laki tapi dia bapak rumah tangga, dia melakukan tugas-tugas rumah tangga. Gue pengen tahu, dia masak ini apa sih? Ini kan perspektif laki-laki, pun ada perspektif perempuan, dan ini akan jadi pembahasan yang menarik karena gue pengen tahu.

Di situ, somehow kalau bisa digali dengan baik, gue bisa tahu tentang statistik, gue bisa tahu tentang hubungan sosial Dana dengan istrinya, terus kemudian sebagai wakil laki-laki, bapak rumah tangga itu seperti apa—itu akan cukup menarik di situ. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita coba lagi program-programnya untuk bisa lebih deep dive down untuk menemukan hal-hal baru, itu sih menurut gue.

Arahnya ke mana? Tadi gue gak tahu arahnya ke mana, tapi sekarang, gue kok dimintain bantuan oleh banyak instansi untuk melakukan pembacaan budaya itu.

Itu sih menariknya. Karena kan society bergeraknya seperti itu, dan dibacanya dari banyak hal, bukan hanya posting apa yang mereka suka atau gak suka, followers-nya berapa, enggak, tapi dibacanya dari hal-hal yang banyak dari keseharian mereka ini, kemudian aktivitas mereka itu ngapain, macam-macam, itu sih menariknya.

Betul, karena kadang kita suka luput di setiap kali kita makan, sebenarnya banyak yang bisa kita petik dari masing-masing cerita itu.

Betul, betul. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dalam apapun yang ada di sekitar kita. Jadi kan semesta udah ngasih informasi banyak banget sebenarnya, tapi kayak mereka itu harus di-crack, kita crack itu kan. Harus kita, namanya decoding ya. Ada password-nya untuk nge-crack itu. Semuanya udah ada jawabannya sebenarnya, tinggal dibuka kuncinya.

Tadi dari cerita mas Dana, ya? Bagaimana dengan cerita temuannya Pa’e?

Ada satu hal yang gue temukan lagi bahwa, ya, gue bukan tipe orang yang belajar memasak untuk melakukan usaha masak atau kegiatan masak.

Namun, gue menemukan bahwa ternyata segala macem itu, kalau kita campur dengan melihat nilai perkawanan, keakraban, itu bisa enak ternyata kalau kita campur-campur.

Contohnya begini: Air, tanah, kayu, itu kan sama-sama dari bumi, maka itu berteman. Kalau kita memasak pakai itu, pasti enak ketimbang pakai gas atau pakai wajan aluminium.

Jadi, gue menemukan bahwa kalau bahan-bahannya diambil yang saling berdekatan ini atau “berteman” itu bisa enak—ada api dari kayu, kemudian ada asap, asapnya masuk ke dalam protein dagingnya, kemudian di kuali yang terbuat dari tanah liat, cobain deh.

Dan juga dari letak geografis, contohnya pada saat kita di pantai. Di pantai ada kelapa, daun kelapa, ada rumput laut, ada pisang, ada ikan, coba kalian campur.

Mereka semua berkawan di dalam satu ekosistem, jadi kalau dimasukin jadi satu, itu akan superb. Jadi, nilai yang bisa gue tangkap dari situ adalah, kalau mau berhasil, kalau mau berbaur dengan baik, kalau mau langgeng, kalau mau enak, artinya harus berkawan dulu—ngobrolnya enak, kemudian bercandaan juga enak.

Karena kayu berteman dengan tanah, dengan kehidupan.

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Photo credits: Agung Hartamurti/Whiteboard Journal

Nah ini gue masak ikan, ngasep ikan ya. Ikan tenggiri yang tadi yang dibilang itu, diasap mungkin 4–5 jam. Ini gue yakin anak-anak gak kasih micin, cuma garam sama jeruk nipis. Dan mudah-mudahan ntar matang ya, lu bisa rasain ya—memanfaatkan alam, memanfaatkan apa yang berteman.

Seorganik mungkin, ya?

Gue pernah ngulik masakan. Kasih bumbu ini, bumbu itu. Ternyata hal yang berhasil, menurut gue ya, adalah yang sejujur mungkin, seorganik mungkin, sesimpel mungkin. Kadang kayak ngelukis—kita ngelukis tuh pengen nambahin ini, nambahin itu. Tapi kalau profesional pelukis tuh, satu gores aja dia bisa melihat, “This is enough.” Cukup. Itu menurut gue.

Ada seninya di situ, dan masakan pun kayak gitu, bahwa ternyata masakan-masakan yang buat gue cukup berhasil adalah menggunakan resep atau ingredients yang sesimpel mungkin. Jadi, kadang dengan keilmuan kita yang kita punya, sebenarnya kita cuma butuh tahu kapan bisa memasukkan yang tepat, bukan semuanya dimasukin.

Jadi kadang kita tidak membutuhkan semua keilmuan kita, tapi memilah mana yang tepat, yang simpel, agar itu bisa tercerna dengan baik, dengan relevan.

Karena itu bagian dari kita mengkomunikasikan sesuatu juga, bukan?

Betul, betul, kan kita harus cukup bijak memilih ingredients yang mana. Jangan semua informasi lo masukin. Biasanya dengan begitu bakal lebih kekal sih, kalau gua. Rasa itu lebih kekal ke mana-mana. Bisa panjang.

Aku masih mau bertanya tentang komunikasi antar bahan makanan. Ternyata kan makanan sesosial itu ya, apakah manusianya juga sesosial itu?

Indonesia itu adalah orang-orang yang mempunyai kelompok-kelompoknya masing-masing, dengan cara bersosialisasi sesuai dengan kebudayaan dan adat mereka. Maka dari itu, pembacaan budaya itu bisa dibaca dari sifat-sifat ingredients atau metode pengolahan makanan dari berbagai macam daerah ini.

Gue pernah melakukan sebuah presentasi, di situ ada sebuah agency internasional yang menelepon gue:

“Ton, lu presentasi deh boleh gak?”

“Tentang apa?”

“Tentang pola pikir kreatif orang Indonesia.”

“Oke, boleh,” terus gua tanya, “Gua presentasi ke siapa?”

“Ini untuk TBWA.”

TBWA itu agensi yang meng-handle Apple dan ada salah satu orang bilang, “Ton, hati-hati ya, salah satu orang ini yang datang itu dari tim regional,” dan salah satunya itu adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke ruangannya Steve Jobs pada saat itu. Tepok jidat gua! Gua disuruh presentasi tentang pola pikir masyarakat Indonesia kepada orang yang lebih kreatif dari gua!

Dan terus terang gua jiper. Akhirnya gue mencari akal, “Gimana caranya ya untuk memperkenalkan Indonesia, seperti apa pola pikir orang Indonesia?”

View this post on Instagram

Gue nggak mau sok tau, namun gue membuat sebuah bentuk presentasi yang cukup interaktif. Jadi gue datang membawa ingredients, bumbu masakan Indonesia, dan gue coba ulik lagi tentang sejarahnya, kemudian bagaimana pengolahannya.

Gue bawa sambal dari Bali, dari NTT, dari Aceh, dari Jawa, Padang, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Di situ, mereka, pesertanya, gue suruh nyoba untuk mencicipi—dari yang mentah, sampai melihat cara pengolahannya bagaimana. Contohnya yang di Bali itu, bubuk genep itu harusnya di-chop, nggak boleh diulek, dengan bahan-bahan ingredients yang very fresh, sambal matah. Kemudian pengolahan di Padang itu digiling sampai halus sekali dengan tingkat kepedasannya yang tidak sepedas teman-teman di Jawa Timur. Kemudian di Jogja dengan dimasak berjam-jam, dan di tempat-tempat lain.

Dan akhirnya gue bertanya: “Menurut kalian dengan sambal seperti ini (katakan yang dari Bali ya), menurut kalian orangnya seperti apa?” “Oh, orangnya very spontaneous, dynamic, kemudian sangat energik.” “Yes, true, ini dari Bali.” Maksudnya, dengan tariannya yang gerakannya yang sangat pumping, kemudian dengan dinamisnya teman-teman dari Bali itu, jadi kayak bisa kebaca semuanya itu.

Dan misalkan yang dari Padang, “Ini orang-orang yang cukup halus ya? Dia bisa nge-blend ke mana-mana, dia bisa masuk ke kultur mana-mana, apakah mereka merantau ke mana-mana?” Yes. Orang Padang ini merantau ke satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia. Dia mempunyai sebuah skill komunikasi yang baik. Itu menarik banget kayak gitu—bukan gue menjawab tapi mereka yang menjawab tentang bagaimana masyarakat Indonesia dilihat dari bagaimana mereka mengolah masakannya.

Bagian dari culinary diplomacy, lagi-lagi.

Kayak yang tadi gua bilang, bahwa bapak Presiden kita dulu melakukan itu juga, menggunakan diplomasi kuliner untuk bisa terhubung dengan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah, yang itu cukup menarik menurut gua.

Dalam bahasan mengenai sensibilitas budaya, what would be your take towards local fast food? Apakah menurut Pa’e sensibilitas budaya juga tercerminkan dari situ?

Iya, tadi gua bilang tentang kebudayaan masing-masing orang melalui makanan yang secara budaya turun-temurun. Sekarang, yang terjadi itu adalah ada sebuah penetrasi budaya-budaya yang datang dari luar. Contohnya kayak mie instan, ayam goreng crispy, kemudian propaganda tepung, kayak, ‘kriuk itu enak,’ dan bagaimana karbo itu menjadi sebuah ukuran apakah kita sudah kenyang atau nggak tanpa melihat kebutuhan nutrisi di dalamnya.

Apakah itu bisa dijadikan untuk membaca budaya saat ini? Tentu saja bisa. Apakah itu salah? Saya tidak menyalahkan, tapi juga itu malah membuat saya untuk berefleksi. Sekarang saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa menolak atau menahan sebuah tren yang terjadi saat ini.

Dengan kita melihat apa yang kita terima dari informasi-informasi melalui telepon genggam kita, kemudian dari YouTube, dari apa pun, informasi itu sekarang sudah bisa diterima oleh orang di mana pun. Dan luar biasa penetrasinya kebudayaan baru ini, yang kita namakan sebuah tren, itu sangat benar-benar diterima tanpa sebuah kendali. Itu adalah kita.

Bagaimana sekarang? Pada saat saya traveling ke, katakan sebuah kepulauan, apa yang saya lihat itu adalah tren ini sangat diterima dengan sangat antusias ya—bukan hanya makanan, bukan hanya hal-hal yang crispy-crispy gitu, tapi juga kayak mainan, ada gim, pakaian, atau apa pun itu.

Nah, kadang kita dengan mudah menerima itu, dan ada sebuah kebanggaan untuk bisa mencapai atau memakai atau memakan hal tersebut. Tapi, yang kadang kita lupa itu adalah bahwa kita tidak memiliki kendali.

Sama seperti, misalkan, saya di dunia fotografi. Banyak teman-teman yang bertanya, “Pa’e, gimana sih color preset yang baru ngetren itu? Cara pengambilan yang diterima itu seperti apa sih?” Nah, hal tersebut kan sangat terkait dengan tren, dan tren itu selalu berubah. Lo mau ngikutin itu terus menurut gua nggak apa-apa. Ngikutin trend itu adalah sebuah cara pengemasan kita untuk bisa relevan.

Namun, yang terkadang lupa itu adalah kita itu tidak mendalami konteks apa yang mau kita bicarakan, yaitu adalah kelokalan yang ada di dalam diri kamu itu apa? Opinimu mengenai itu apa?

Apalagi di zaman sekarang, zaman AI. Orang bisa bertanya ke ChatGPT atau minta bantuan AI dengan sangat gampang, itu kan salah satu tren. Tapi kekhawatiran saya itu adalah pada saat mereka tidak memiliki opini mereka sendiri. Kan bisa aja lo mencari sebuah informasi di ChatGPT, mau tanya, “Hai, ChatGPT, saya mau tanya tentang kayak gini, gini, gini.” Oke, ada jawabannya. Tapi, sekali-kali deh—atau mungkin harus kalian pertanyakan lagi—’Oke, lo udah dapet informasi ini, tapi opinimu apa tentang hal ini?’

“i asked chatgpt” “i asked grok” well i asked eren jaeger and he said pic.twitter.com/supd5gqbJS

— magus ?? (@mdemoroha) July 17, 2025

Dan pada saat gue berpikiran seperti itu, ada sebuah quote dari Nikola Tesla, ilmuwan ini mengatakan dia tidak peduli pada saat orang mencontoh apa yang telah dia temukan atau dia lakukan, tapi kekhawatiran dia adalah pada saat kamu sendiri tidak mempunyai opinimu sendiri. Itu sih yang menohok banget dan itu relate dengan apa yang terjadi saat ini.

How does the role of AI play out in the culinary world?

Misalnya barista sudah ada yang digerakkan oleh AI juga, misalnya mau buat kopi berapa persen, arabicanya, atau mau komposisinya bagaimana, sebenarnya sudah ada. Menurut data, 40 persen pekerjaan manusia itu bisa digantikan oleh AI, dan gue yakin itu juga sebenarnya kayak untuk membuat resep-resep itu bisa.

Sama seperti, misalkan, untuk berkarya di fotografi atau di karya-karya visual. Untuk efek-efek udah gampang banget kan? Menurut gue nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kemajuan teknologi. Bedanya apa pada saat dulu nggak ada kamera digital kemudian ada kamera digital?

Seperti apa yang kalian lihat sekarang di sini itu adalah digital. Dulu itu pakai analog, dan juga yang tadinya editnya manual menjadi dengan Photoshop. Nah, sudah ada perkembangan Photoshop, kemudian sekarang ada AI, dan setelah AI pasti akan ada lagi, pasti ada resistensi dari situ. Namun begitu, perkembangan teknologi itu irreversible. Teknologi itu hadir untuk kemajuan, bukan hanya untuk fotografer, dunia perkulineran, atau instansi-instansi tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk penyembuhan penyakit, untuk macam-macam.

Kalau gue melihat sih nggak apa-apa, tidak ada hal baru lagi under the sun. Semua sudah menjadi sebuah pengulangan, tapi apa yang membuat itu menjadi spesial? What’s your story?

Saya buat ini, misalnya buat sebuah karya, saya tidak akan menjelaskan bagaimana saya menciptakan ini, tetapi saya akan lebih memilih untuk mengatakan mengapa saya menciptakan ini. Itu yang menurut saya harus lebih didalami.

Karena karya lagi-lagi harus ada unsur kemanusiaan yang di dalamnya, ada unsur personalnya juga.

Iya, makanya kita terkoneksi.

Kita terkoneksi karena apa sih? Karena cerita. Gue selalu bilang ke teman-teman, anjrit nyet, selama ini gue membuat sebuah visual, gue pikir visual itu adalah hal yang nomor satu, ternyata itu adalah hanya sebuah medium penyampaian cerita gue.

Malah yang gue gali sekarang adalah sebuah cerita, karena ada sebuah fakta membuktikan, orang-orang besar di luar sana yang berhasil itu adalah mereka mempunyai sebuah satu kesamaan: They are all a good storyteller.

Apa yang Pa’e lakukan untuk mengembalikan relevansi makanan lokal ke arus utama dalam dunia kuliner atau konsumsi masyarakat luas?

Jadi gini, kita punya budaya nih, awalnya seperti apa ya? Contohnya kita ngomongin tentang batik, mungkin kita menghargai, tapi untuk disuruh join atau untuk membeli, belum tentu mau. Karena itu sebuah hal yang kita hargai tapi tidak selalu relevan dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Makanan pun seperti itu juga.

Misalkan, kita tahu gudeg, rendang, megono, ada pecel atau apa pun itu. Itu heritage, tapi tidak semua orang selalu relevan dengan itu. Namun, yang berusaha saya olah itu adalah bagaimana mengemas hal-hal yang historis ini menjadi relevan.

Makanya tadi saya bilang mengenai tren. Trennya seperti apa sekarang? Ya, sudah. Saya pelajari tren yang sekarang. Saya pelajari titik awalnya dari mana dan bagaimana kalau pada saat saya mau menyampaikan tentang hal yang historis ini, saya coba kemas dengan hal yang tren.

View this post on Instagram

Nah itu yang saya bilang tadi bagaimana it’s okay untuk menunggangi tren, namun konteks kelokalannya ini tetap dihadirkan. Ini adalah benar-benar akarmu, cikal bakalmu, value yang benar-benar menurut saya, kalau diolah dengan baik, ini benar-benar bisa menjadi berlian, karena tidak ada duanya. Makanya personal story dan kelokalan itu menjadi satu hal yang valuable. Saya adalah orang yang tidak suka belajar tentang sejarah. Tapi sekarang, pada saat saya belajar semua ini, saya menemukan pentingnya sebuah sejarah.

Pada saat saya ditanya, apa pentingnya sejarah? Kita semua bergerak ke depan. Kita mempunyai tujuan, tapi bagaimana caranya mengukur seberapa jauh kalian berjalan ke arah yang tepat pada saat kalian tidak melihat ke belakang? Sejarah ini bisa mengukur kalian sudah berjalan sejauh apa.

Sebuah negara yang maju dan besar adalah negara-negara yang merawat museumnya, karena mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Salah? Nggak apa-apa, mereka menghargai sejarah mereka. Makanya itu, pada saat ada kesalahan, mereka tidak mulai dari titik nol lagi, nggak muter di satu tempat kayak gitu, karena mereka tahu sejarahnya mereka berjalan dari mana.

Makanya itu pentingnya sejarah untuk saya, dan juga hopefully kalian juga menghargai sejarah ya. Sejarah kalian dan di dalamnya itu adalah sebuah pencatatan—kesalahan kita, penemuan kita, apa pun itu sehingga kita bisa tahu track record kita berjalan itu sudah sejauh apa dan sesuai arahnya apa nggak, itu.