Seni Kota Kita bersama Angga Cipta

Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan Angga Cipta (A)

H

Bagaimana Acip mengenal seni rupa?

A

Saat kecil, ketika saya bertanya sesuatu pada ayah, beliau kerap memberi penjelasan sembari menggambar. Saya juga suka menonton animasi dan komik, biasanya saya menyukai pemandangan di salah satu scene yang saya tonton, namun saya kadang punya imajinasi yang lebih di dalamnya, biasanya kalau begitu saya lalu men-trace gambar yang ada dengan kertas karbon dan menambahinya sesuai imajinasi saya. Itu mungkin awalnya.

Saat SMA, saya langsung terbayang untuk mengambil jurusan seni rupa saat kuliah. Awalnya sempat ikut tes seleksi masuk ITB dan tidak diterima, sempat mau tes di ISI Yogya, tapi tidak dibolehkan oleh orang tua karena khawatir dengan gempa yang saat itu terjadi di Yogya. Saya lalu diterima di IKJ, tapi karena saat itu saya masuk berbarengan dengan adik yang mau masuk SMA, saya lalu memutuskan untuk mencari kampus negeri dengan alasan biaya yang lebih murah.

Sebelumnya, saya sempat mengambil kursus aplikasi komputer grafis, karena sempat tertarik dengan desain grafis. Tempat les saat itu adalah di Tugu Tani, dalam perjalanan menuju ke sana, saya melewati Galeri Nasional. Di sana sedang terjadi pameran Jakarta 32, dan saat saya melihat pamerannya, kebetulan sedang ada artist talk dari para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di antaranya adalah MG Pringgotono dan M. Sigit Budi S. yang merupakan inisiator Serrum. Setelah berkonsultasi dengan mereka saya lalu daftar dan diterima di UNJ. Sempat agak kaget di masa awal kuliah karena di UNJ kita tidak memiliki major yang spesifik, tapi dengan begitu saya jadi tahu mengenai banyak hal.

H

Selama ini kesenian Jakarta cenderung identik dengan IKJ, bagaimana sebenarnya aktivitas berkesenian di UNJ?

A

Saat awal masuk, yang aktif berkarya biasanya cuma anak-anak Serrum. Di luar itu ada seorang performance artist bernama Ridwan Rau Rau yang memulai movement performance art di Jakarta. Di angkatan saya sempat tidak ada aktivitas berarti, karena output kita kuliah di UNJ sebenarnya adalah untuk menjadi guru. Jadi beberapa yang dianggap “seniman” mendapat pandangan yang berbeda. Sedangkan cita-cita saya tidak menjadi guru, lalu saya mulai mengajak teman-teman untuk membuat pameran, juga beberapa kali ikut mengabarkan jika ada kesempatan untuk pameran dengan sistem open submission.

Sempat agak miris sebenarnya. Karena dalam sebuah kesempatan saat mengerjakan mural, orang selalu salah mengira bahwa saya adalah anak IKJ, lalu saat menjawab bahwa saya adalah anak UNJ – atau IKIP, mereka biasanya kaget dan tak tahu kalau di sana juga ada jurusan seni rupa. Saya sempat berbincang dengan Amenkcoy mengenai perspektif yang seperti ini, tapi di Bandung pun demikian, semua seniman dianggap lulusan ITB. Bahkan Alm. Andry Moch. (seniman sekaligus penggerak seni kontemporer Bandung lulusan Universitas Pendidikan Indonesia) dianggap lulusan ITB. Tapi sekarang saya rasa perspektifnya sudah berbeda. Publik mulai mengenali sosok dari Serrum, yang merupakan warna dari kesenian UNJ. Saya melihat medan kesenian Jakarta sudah merata, malah mungkin sekarang sedang banyak seniman UNJ yang sedang naik, di pameran atau artwarding.

H

Karya Acip banyak bermain di gagasan mengenai ruang publik, darimana fokus ini datang?

A

Mungkin ini ada pengaruh dari masa saat saya mendapatkan pendidikan seni. Saya sempat les di Villa Merah untuk persiapan masuk ITB, di sana seorang pengajar berkata bahwa sebagai seniman, penting bagi kita untuk jeli dalam pengalaman sehari-hari. Karena dari situ akan bisa muncul ide untuk berkarya.

Saya juga mendapat pengaruh dari film tahun 70-80’an yang menggambarkan keadaan masyarakat, sebuah hal yang semakin jarang kita lihat sekarang. Di masa itu film biasanya banyak menampilkan landscape atau arsitektur kota. Inilah yang saya ingin sampaikan melalui karya, karena media massa pun juga tak banyak bercerita tentang ini.

H

Lantas bagaimana Acip mengembangkan pembacaan realita menjadi karya?

A

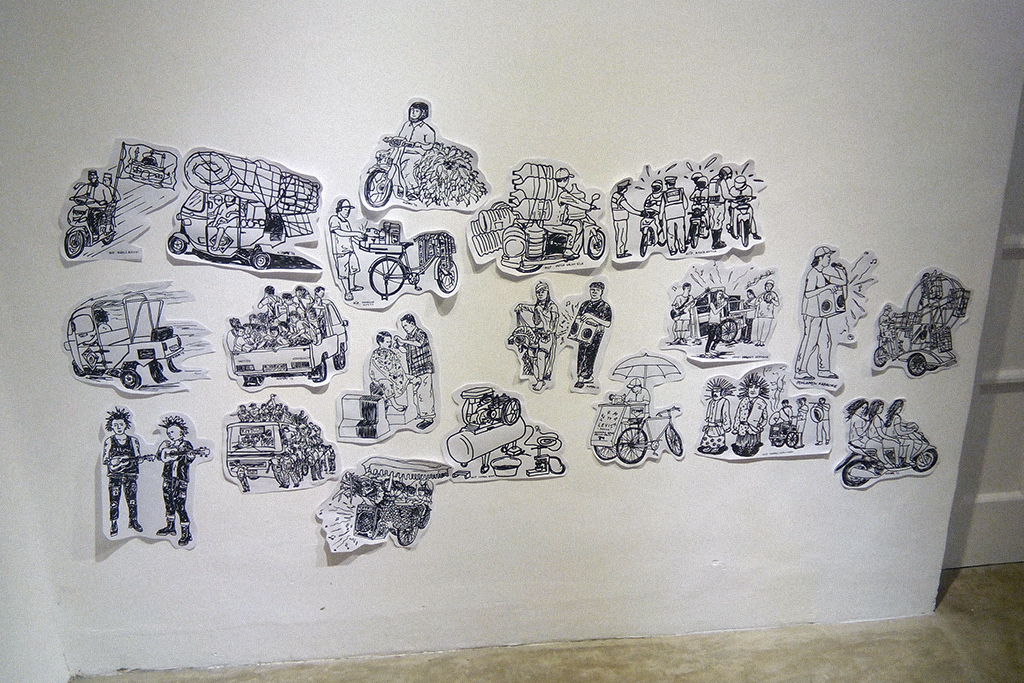

Dulu saya sempat membuat karya berjudul “Pola Jakarta” di tahun 2013, di dalamnya saya menceritakan pengamatan saya sehari-hari, semacam visual diary, tentang bagaimana Jakarta penuh dengan jutaan orang, dan semuanya memiliki pekerjaan masing-masing. Saya melihatnya ini adalah tentang bagaimana warga kota Jakarta mampu melihat peluang – sesedikit apapun itu – dan menjadikannya pekerjaan.

Ada yang membandingkan karya saya tersebut dengan karya Benny & Mice, tapi kalau menurut saya pribadi, yang saya buat melihat lebih mendalam dan dari sudut pandang antropologis. Karena Benny & Mice masih menggunakan pendekatan yang populer.

H

Ada rasa Jakarta yang kuat pada karya bikinan Acip, beberapa di antaranya merupakan potret kota Jakarta, apa sebenarnya arti Jakarta bagi Acip?

A

Bagi saya, selalu ada kesan benci tapi rindu terhadap Kota Jakarta. Kadang saat mengerjakan project di Yogya, terasa lebih enak, tenang, tapi tak jarang juga tiba-tiba kangen dengan suasana Jakarta. Karena Jakarta adalah arena bermain juga jadi inspirasi utama saat saya berkarya. Saya juga melihat bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu menjadi trigger dan pengaruh bagi kota lain. Tapi belakangan ada suasana aneh di Jakarta semenjak adanya Pilkada. Vibe-nya sangat berbeda dan mulai tak asik lagi. Jakarta adalah melting pot, di mana semua perbedaan berjalan bersama, hal seperti ini yang bikin jadi seru. Gara-gara Pilkada suasana ini jadi terasa pudar. Semoga semua cepat selesai dan kembali lagi seperti dulu.

H

Apakah karakter Jakarta yang demikian tercermin dari karya seni yang muncul di sini?

A

Ada. Mungkin salah satu contohnya yang paling terkini adalah Azer yang banyak bercerita mengenai kehidupan pekerja kantoran, ada juga Ardi Gunawan dan Cut and Rescue yang menangkap nuansa kota ini dalam karyanya. Itulah salah satu alasan utama saya untuk bergabung dengan Cut and Rescue, selain karena kami berasal dari tempat nongkrong yang sama, juga karena kami memiliki cara yang kurang lebih mirip dalam melihat Jakarta. Sekarang saya melihat ada juga pergerakan di luar lingkup ruangrupa yang memiliki concern terhadap kota ini, meski tentu area kerjanya berbeda.

H

Selain sebagai potret, beberapa karya Acip juga dimaknai sebagai kritik terhadap keadaan kota, apa posisi yang harusnya diambil oleh seniman di kota besar seperti Jakarta terhadap perbaikan kotanya?

A

Seni kadang bisa terasa cair, namun saat seniman terlalu ambisius, biasanya karyanya justru tidak sampai. Saya percaya bahwa seni dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan sebuah kota, meski mungkin jalannya pelan. Dulu pameran seni rupa bukan menjadi pilihan tujuan bagi publik, namun sekarang sudah ada antusiasme tersendiri dalam pameran karya. Mulai banyak juga karya dan project seni berbasis di lingkungan masyarakat yang kemudian menjadi tanda bagi lingkungan itu. Dengan pola yang seperti ini, masyarakat akan lebih berinteraksi dengan karya seni. Mungkin awalnya mereka tak peduli, tapi lama-lama mereka akan paham peran mereka untuk menjaga eksistensi karya yang ada di sana. Saya melihat masyarakat sudah “melek” seni.

Ada perkembangan yang pesat pada posisi seniman di Jakarta lima tahun belakangan. Warga tak lagi kaget saat ada seniman berkarya di tempat tinggalnya, dan bahkan mereka dengan senang hati melibatkan diri dalam proses berkarya. Dari situlah akan terjadi interaksi dan edukasi seni kepada publik. Mungkin dampaknya kecil dan tak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi pola pikir kita lantas sama-sama berkembang. Kita bisa lebih terbuka dalam berpikir.

Saya melihat seniman memiliki peran dalam mengajak publik untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka, namun mereka abaikan di antara keseharian. Tapi tentu cara seniman di sini berbeda dengan cara LSM, kalau seniman mungkin posisinya seperti menawarkan kue, dimakan bagus, tak dimakan pun tak apa, pasti akhrinya dimakan juga kok (tertawa).

H

Karya Acip banyak mengambil inspirasi dari hal-hal yang sebenarnya remeh dan diabaikan, cenderung kitsch, apa dasar pemilihan gaya yang demikian?

A

Dari awal kuliah sampai tahun ketiga, kemampuan gambar saya tak pernah benar-benar berkembang (tertawa). Dalam proyek “Pola Jakarta” ini misalnya, saya dulu berkeliling Jakarta untuk mengamati sekitar tanpa kamera, saya hanya mencatat, untung saya memiliki ingatan yang lumayan bisa diandalkan. Sesampainya di rumah saya lalu mencari objek, dikolase dan lalu digambar dengan tangan. Gaya tracing seperti ini sudah mulai saya tinggalkan, mungkin cuma saya lakukan pada beberapa commission work saja. Saya kini mulai beralih pada gaya yang lebih memperhatikan elemen desain. Pada proyek mural saya di Galeri Nasional yang bertema Visual Jalanan, saya menggambarkan suasana jalanan Jakarta dari top-view, gaya seperti inilah yang sedang saya berusaha kembangkan.

H

Tapi bagaimanapun, baik di karya lama ataupun baru, Acip memang identik dengan gaya kitsch. Padahal ini sebenarnya cukup dilematis, publik umum cenderung mengabaikan karena hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa mereka lihat sehari-hari, sedangkan kalangan seni, terutama yang pemikirannya gaya lama, tak akan melihat karya kitsch sebagai seni, bagaimana Acip melihat posisi yang demikian?

A

Memang ada anggapan yang seperti itu. Tapi beberapa kali saat saya menceritakan narasi dibalik karya saya, publik justru antusias. Jadi mungkin konsep yang seperti ini bisa hidup jika dilengkapi dengan narasi yang jelas. Di kalangan seni, juga ada pandangan seperti itu, tapi tentu tentu pandangan tersebut datang dari mereka yang hanya bermain di area high art.

Saya sendiri lebih suka bila karya saya bisa berdialog dengan masyarakat. Lebih baik lagi jika bisa menyentil nalar mereka. Setidaknya mengingatkan kembali mengenai nilai yang mungkin terlupakan.

Saat pameran di luar, tak pernah ada pertanyaan mengenai aspek teknis dari karya saya. Mereka justru bertanya apakah karya saya dibangun dari pengamatan mengenai realitas yang ada. Tapi saya melihat ke depan jika edukasi seni semakin dikembangkan, orang akan bisa melihat pada wacana yang ditawarkan, bukan lagi mengenai teknis. Tapi memang sulit, kadang di satu pameran gaya demikian ini bisa sangat berhasil, tapi di pameran lain bisa jadi tak menarik perhatian. Ya mungkin memang harus sesuai dengan konsep dan tempatnya.

H

Dalam beraktivitas sebagai seniman, Acip banyak beraktivitas dalam kolektif, ada Cut and Rescue, Serrum, Artlab ruangrupa juga Grafis Huru-Hara, apa yang dicari dari pergerakan yang seperti ini?

A

Kalau tentang ini, saya memang sejak awal suka bekerja bersama banyak kepala dalam bentuk kolektif. Saya melihat bahwa proses negosiasi di dalamnya itu kadang lebih menarik daripada hasil akhir karyanya. Di sana kita harus belajar menahan ego, mengisi ruang kosong, dan saling mendukung. Saya rasa itulah yang membuat kita hidup sebagai manusia.

Di Grafis Huru-Hara saya ikut membangun, ini muncul dari UNJ yang sempat membuat acara tentang seni grafis yang berjalan setiap tahun. Tapi saat itu hilang, saya dan teman-teman akhirnya memulai Grafis Huru-Hara (GHH) yang juga berfokus pada area seni grafis. Sempat vakum sebenarnya GHH ini, tapi kemudian ia aktif lagi belakangan. Serrum telah ada sebelum saya bergabung, ini pada dasarnya adalah tempat bagi mereka yang tak ingin menjadi guru di UNJ. Saya banyak belajar dan bermain di sini, sebelum akhirnya diajak bergabung, selain memang karena kami satu visi. Pada dasarnya jika saya memiliki satu visi dengan kolektif yang mengajak saya, maka saya akan dengan senang hati bergabung.

H

Dengan model karya yang begitu, dimana posisi idealisme pribadi Acip dalam berkesenian?

A

Saya melihatnya ini mirip dengan posisi di band dan solo karir. Sebagai individual artist, saya akan bermain di area yang sesuai dengan metode saya dalam berkarya. Saat berkarya di dalam kolektif, saya akan berbagi perspektif. Interaksi yang terjadi saat bekerja secara kolektif memperkaya apa yang akan saya buat dalam satu folder. Di Indonesia ada term “gotong royong”, ini merupakan hal yang seksi bagi kalangan seni di Eropa, mereka baru saja mengalami krisis, dan sejak itu mereka baru melihat pentingnya bekerja bersama-sama. Di sini, kita sudah memiliki DNA untuk ke sana. Ini mungkin juga alasan kenapa banyak kolektif yang muncul. Secara pribadi, mungkin ini karena saya memang suka bergaul dengan banyak orang.

H

Tapi sekarang sebenarnya sekarang mulai ada movement di mana seniman lebih nyaman dalam bekerja sendirian, dan tak bergabung dengan kolektif yang ada. Bagaimana Acip melihat ini?

A

Saya juga merasakan itu, dan itulah yang lalu saya jadikan bahan karya atas nama saya pribadi. Tapi kadang ada perspektif yang saya angkat di kolektif, dan ini menjadi diskusi yang menarik di sana. Yang seru dalam bekerja secara kolektif adalah di sana kita bersama-sama meramu masakan baru, kadang ada hal yang aneh di sana, dan karena banyak kepala yang terlibat, bisa lahir hal-hal baru. Tapi di manapun, saya rasa akan terasa warna setiap personel kolektif dalam karya yang dibuat. Misalnya saat di Cut and Rescue, saat saya dan Ipul yang dominan dalam berkarya, maka orang terdekat yang telah mengamati kami akan tahu bahwa ini warna dari Acip dan Ipul.

H

Sebagai bagian dari seniman generasi baru Jakarta, apakah Acip memiliki gagasan yang berbeda dari ide para senior?

A

Saya tak bisa melepaskan pengaruh generasi senior dalam pola berkarya saya. Tapi ke depan, jangan kaget bila ada besar potensi baru yang muncul. Karena saya melihat bahwa anak-anak zaman sekarang sudah sangat jauh berkembang secara pengetahuan. Potensi ini perlu dirangkul, untuk melahirkan project atau kolektif baru. Apa yang dilakukan Indra Ameng dan teman-teman di ruangrupa telah menjadi pembeda bagi Jakarta terhadap kota lain, tapi sepertinya akan ada arus baru lagi setelah ini. Tak harus muncul sebagai pesaing, justru sebagai warna baru yang saling beririsan.

Saya melihat bahwa ke depan, sepertinya akan semakin banyak seniman yang berkarya dalam galeri-galeri komersil. Ini medan artistik yang akan jadi lebih established di masa yang akan datang. Mungkin ini jadi lebih eksotis, dan bisa menjadi gerakan baru di luar ruangrupa. Mungkin secara visi dan gagasan ada yang mengambil inspirasi dari para seniorm tapi seniman-seniman generasi baru ini bisa memberikan penawaran baru. Banyak juga teman yang dulu kuliah di luar dan sekarang kembali ke Indonesia, mereka juga menambah kekayaan khasanah kesenian loka. Ini adalah hal yang menyegarkan, dan membuat iklim seni jadi semakin hidup. Lima tahun lagi, saya tak bisa membayangkan betapa ramai acara seni saling bergantian. Buat saya, Jakarta adalah ibu kota seni rupa kontemporer di Asia Tenggara, meski sebenarnya saya juga baru melihat dari dua negara (tertawa). Tapi memang tak ada antusiasme setinggi disini terhadap kesenian.

H

Apa proyek mendatang dari Acip?

A

Saya sedang mempersiapkan untuk merilis ulang “Pola Jakarta” dalam bentuk yang lebih baik, entah cetak atau digital. Juga ada beberapa project yang saya ingin selesaikan. Sebenarnya saya sedang dalam masa jengah dengan karya lama saya, dan sedang mencari bentuk baru. Juga sedang berusaha mencari beasiswa untuk melanjutkan studi. Cut and Rescue juga sedang mencari kolaborator baru untuk regenerasi gagasan, dan paling dekat mungkin akan menerbitkan buku.