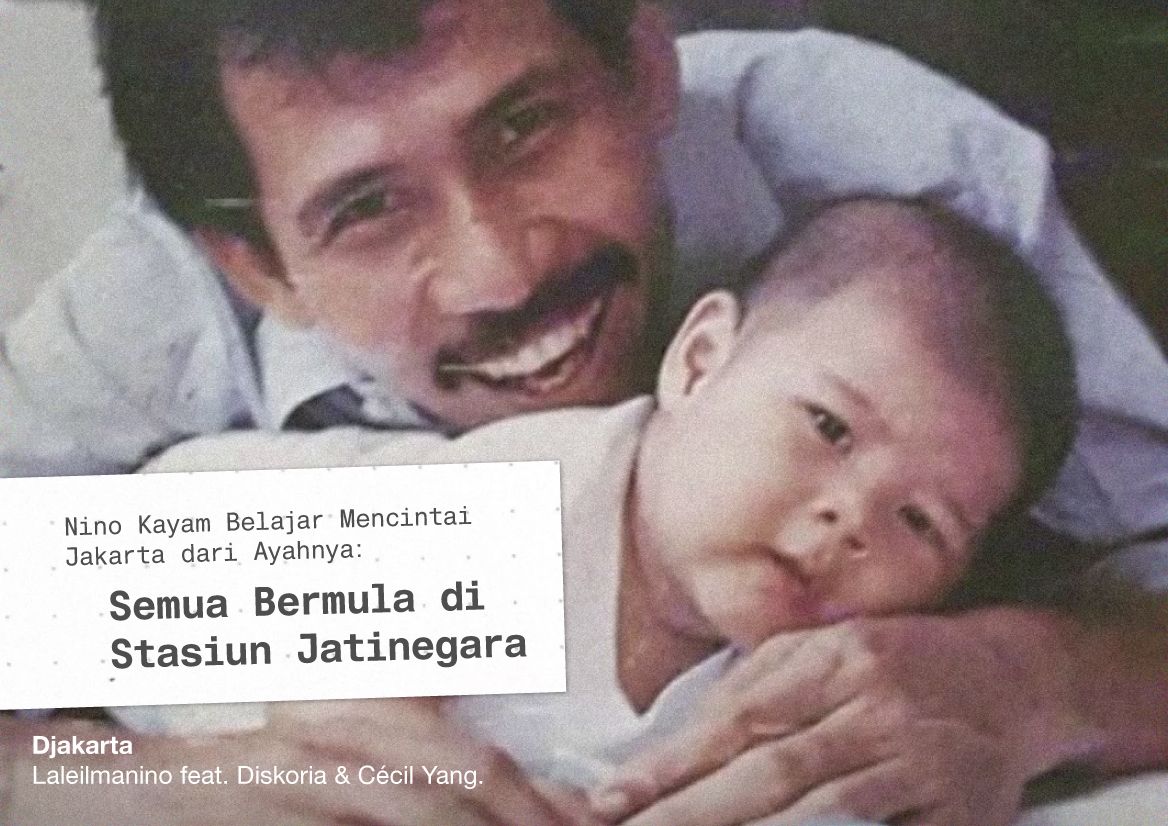

Nino Kayam Belajar Mencintai Jakarta dari Ayahnya: Semua Bermula di Stasiun Jatinegara

Mengintip memori-memori Nino Kayam dan inspirasi di balik lagu “Djakarta” oleh Laleilmanino bersama para kolaborator: Diskoria, Cecil Yang, dan Yusup “Oeblet.”

Words by Whiteboard Journal

Kasih Bapak Sepanjang Ibukota

“Nok, kamu siap-siap lompat dari kereta, nanti Pakde nangkep kamu di peron.”

Malam itu, Stasiun Wonosari sepi. Tak banyak orang lalu lalang di kawasan tepi Kebumen tersebut. Musababnya sederhana, kereta dari Jakarta memang tak semestinya berhenti di sana.

Seorang bapak bernama Agung punya siasat sederhana agar kereta berhenti di stasiun kampung halamannya. Tiap kali kereta mulai mendekat ke Stasiun Wonosari, ia mendekati masinis. Bak seorang penulis pariwara berpengalaman, ia merayu masinis. Tujuannya meminta pengemudi lokomotif memelankan kereta.

Agung mempersiapkan semuanya dengan sangat rapi. Strateginya merayu masinis, proyeksi waktunya melewati Stasiun Wonosari, hingga menyiapkan saudara kandungnya untuk bersiap di peron. Saudara sedarahnya itu bertugas menangkap buah hati Agung ketika lompat dari kereta.

Tiap kali melompat dari kereta, anak itu selalu tertawa. Tawa itu masih terus terpaku di memorinya. Ia mengingat setiap detail kejadian itu sampai berdekade kemudian.

Kini, ia bukan lagi seorang anak. Bukan lagi seorang tokoh anak-anak bernama Kenyung dalam esai karya Umar Kayam yang merupakan kakeknya. Si Kenyung itu kini menjelma jadi seorang laki-laki dewasa. Seorang pria bernama Nino.

Nama itu kini kerap teratribusi dengan kolektif musik yang ia inisiasi: Nino pada akhiran Laleilmanino, pun Nino yang disandingkan dengan RAN.

Agung tak bisa lagi menemani Nino melompat dari kereta. Lokomotif usianya telah berhenti. Ia berpulang pada 2020 lalu. Namun, arsip memori Nino bersama sang bapak terus abadi. Memori-memori itu menjadi motor yang menggerakkan Nino membuat lagu teranyarnya bersama Laleilmanino dengan titel “Djakarta”.

Tembang dengan judul “Djakarta” adalah surat personal Laleilmanino untuk kota tempat mereka bertumbuh. Kota yang menghidupi detak kreasi mereka, kota yang tak pernah bisa dijelaskan hanya dengan satu kata sifat.

Ini kisah tentang ibukota dari kasih seorang bapak. Kasih yang boleh jadi dianggap tak sepanjang masa, tapi setidaknya sepanjang kenangan seorang anak tentang ibukota.

Bermula dari Jatinegara

“Bapak itu kampungnya di Kebumen. Ada waktunya bapak selalu ngisi baterai kehidupannya dengan balik kampung ke Kebumen,” ujar Nino membuka obrolan.

Nino kemudian membuka berkas memori di kepalanya ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengenang bapaknya kerap mengajak Nino untuk pulang kampung.

“Kami selalu naik kereta saat pulang kampung.”

Nino masih ingat betul facade Stasiun Jatinegara. Genteng merahnya, bentuk lengkung pintu masuknya, juga aksen batu bata merahnya. Di stasiun lawas itu, Nino dan bapaknya pergi sejenak dari hiruk pikuk ibukota menuju Kebumen.

“Nulis lagu itu harus ada starting point-nya. Lagu Djakarta ini starting point-nya di Stasiun Jatinegara. Tempat aku sama bapak punya banyak memori,” terangnya.

Inilah alasan mengapa Nino memulai lagu ini dengan sebuah baris soal kawasan Timur Jakarta itu, “Berpisah dengan cinta di Jatinegara.”

Jatinegara bukan sekadar lokasi, Jatinegara adalah sebuah memori.

Nino ingat betul siasat bapaknya untuk ngirit dengan menjadi penumpang tanpa tiket. Mereka berdua lalu mengendap-ngendap dalam kereta mencari tempat memejamkan mata sambil meluruskan kaki. Beralas koran Poskota dengan berita kriminalnya, Nino dan bapaknya tidur di lorong kereta. Baginya, itu bukan cerita pilu, melainkan kenangan lucu.

Jika dipikir lagi, sebenarnya untuk apa semua usaha Agung bersama Nino mulai dari menyelinap menghindari loket tiket, tidur di lorong kereta, sampai membisiki masinis memelankan laju sepur?

Nino punya jawaban tegas soal itu, “Ini soal tidak kuat menahan rindu.”

Segala siasat bapaknya tersebut, Nino ejawantahkan melalui lirik “Tak kuasa tuk menahan rindu sementara.”

Semua perjuangan itu kadang demi hal yang sangat personal dan jauh dari hitung-hitungan materi. Nino bercerita bapaknya kadang pergi ke makam nenek Nino. Di sana orangtuanya berlama-lama. Menikmati kenangan.

Kejadian-kejadian semacam itu membuat Nino meyakini bahwa sebuah tempat, kota, bukan hanya soal urusan geografis. Sebuah kota adalah soal memori, kenangan-kenangan yang tak lazim jika dikuantifikasi.

Pada titik itu, Jakarta bukan sekadar tempat lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jakarta lebih dari itu.

Nino berkaca pada bapaknya, seorang rantau dari Kebumen dengan penghasilan rata-rata kelas menengah kala itu. Bisa jadi tak ada tulisan kota Jakarta dalam KTP bapaknya, tapi Jakarta mewarnai hidup keluarganya.

“Lagu Djakarta ini bukan hanya tentang orang-orang yang lahir dan besar di ibukota. Jakarta soal semangatnya, soal suasana yang melingkupi kota ini. Jakarta itu magis,” papar Nino.

Jika memori tentang Agung mewarnai Jakarta sebagai kota yang romantik antara yang urban vis a vis rural, perjalanan pendewasaan Nino membuat Jakarta penuh dengan pertanyaan pencarian makna bahagia di ibukota.

Satu Kota, Dua Dunia

“Pak, kenapa kita beli jam di tempat loak kayak gini?”

Akhir pekan itu tak akan pernah dilupakan Nino. Muaranya Nino yang masih berseragam putih merah meminta dibelikan jam tangan. Teman-teman Nino di sekolah banyak yang memakai aksesoris penunjuk waktu di pergelangan tangan. Wajar jika kemudian peer pressure membuat hasrat kepemilikan Nino tumbuh.

Alih-alih ke toko jam, bapaknya malah mengajak Nino ke pasar ular, sebutan untuk wilayah yang banyak menjual barang tak terpakai. Bapaknya membelikan Nino jam bajakan dengan jenama Swiss Army.

Berharap mendapat pujian dan setara dengan teman-temannya, ketika sampai sekolah Nino malah diejek karena bentuk jamnya yang aneh.

Momen itu membuat Nino sadar ia hidup dalam dua dunia yang berbeda. Ia bersekolah di tempat yang banyak diisi komunitas kelas atas, di sisi lain ia tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang dekat dengan budaya akar rumput.

“Bersyukur bisa punya privilege hidup di dua “alam”. Ketika liburan sekolah keluarga teman di sekolah ada yang liburan ke Amerika, sementara aku di rumah punya tetangga yang jualan cendol. Cendolnya enak banget pula,” kelakar Nino.

Keberadaan Nino di sekolah itu juga tak terlepas dari bapaknya. Ketika itu bapaknya berkeras agar Nino sekolah di sana. Bapaknya sama sekali tak tahu berapa biaya di sekolah itu. Yang bapaknya tahu adalah sekolah itu bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi anaknya.

Momen-momen semacam itu membuat Nino bisa melihat perbedaan perspektif dan ragam manusia dalam koridor yang jenaka. Ia membahasakan dengan istilah, “Bukan jadi sedih, tapi jadi lucu.”

Hidup dalam dua dunia itu juga membuat Nino kerap mempertanyakan tentang hal-hal esensial seputar kebahagiaan. Ia misalnya mencontohkan banyak teman sekolahnya yang secara materi sangat berlebih, tapi keluarganya punya banyak masalah. Bahkan, ada yang tersangkut masalah hukum.

“Kadang suka bingung, keluarganya berada tapi kok cemberut terus. Sementara bapakku yang beli apa-apa sukanya beli barang bekas, malah ketawa terus kalau kekurangan.”

Perenungan-perenungan semacam itu yang membuat Nino melontarkan banyak sketsa dengan nuansa ironis dalam lagu “Djakarta”. Kita bisa melihat frase semacam:

“Senang bukan cuma harta,

Mudah belum tentu indah,

Susah belum tentu tak bahagia, Hidup berdasi tak selalu bawa tawa.”

Anekdot-anekdot itu Nino dorong bukan sebagai sebuah kritik tajam. Ia seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, ia merangkumnya dengan celotehan yang sangat enteng di lirik lagu itu: “Lucunya kota Jakarta”.

Nino bukan sekadar menertawakan kondisi-kondisi ironi semacam itu. Ia membawanya sebagai pengingat mengenai dari mana ia berasal.

Pengingat soal akar ini yang membuat Nino juga mengajak guru musik di sekolahnya untuk berkolaborasi dalam “Djakarta”. Yusuf yang biasa disapa Oeblet adalah guru yang punya ruang tersendiri di hati Nino.

Oeblet tipikal guru yang bisa diceritakan layaknya Robin Williams dalam lakon Dead Poets Society. Ia guru yang akan dikenang ketika seorang anak didik ditanya siapa pengajar yang mempengaruhi jalan hidupnya.

Sebagai guru musik, ia tak hanya mengajarkan musik, ia menghidupi musik.

Oeblet hadir dengan latar belakang seni yang sangat berwarna. Ia pernah mengenyam pendidikan teater di Institut Kesenian Jakarta (IKJ), mengikuti kursus filsafat di Driyarkara, terlibat dalam pementasan-pementasan Teater Koma, dan menggeluti musik tradisi.

“Dulu, Nino itu sering manggil-manggil saya pas di lapangan. ‘Pak, Pak, Pak… saya abis buat lagu, coba dengerin deh, Pak.’ Dia itu perhatian banget sama lirik lagunya,” kenang Oeblet.

Nino mengakui hal itu. Dalam sebuah karya, ia memang banyak terobsesi pada bagaimana narasi karya tersebut menyentuh penikmatnya. Lirik adalah salah satu senjatanya. Oeblet banyak memberi masukan pada masa awal Nino berkarya.

Syahdan, ketika Laleilmanino terpikir untuk membuat sebuah lagu dengan sentuhan musik tradisional, satu nama yang langsung terbayang adalah Oeblet. Guru yang mengenalkan Nino dengan musik itu diamanahkan mengisi bebunyian tradisional Jakarta di beberapa bagian lagu.

Nino ingat betul momen eureka dengan Oeblet.

Lokasinya ribuan kilometer dari Jakarta. Tepatnya di Billingham, Britania Raya. Momennya sebuah misi kebudayaan. Nino dan Oeblet menjadi duta sekolah dalam misi kebudayaan tersebut.

“Malam itu hari terakhir. Aku peluk Pak Oeblet erat banget. Aku nangis. Ada suara di hatiku yang bilang bahwa musik adalah jalan hidupku. Malam itu salah satu malam yang akan selalu aku ingat sampai kapan pun. Dan di sana ada pak Oeblet,” kenang Nino dengan nada yang sentimentil.

Dilibatkannya Oeblet dalam lagu “Djakarta” menambah sisi personal bagi Nino. Naratif lagunya kaya kisah tentang bapaknya, warna musiknya tak bisa dilepaskan dari campur tangan gurunya.

Lagu “Djakarta” seperti sebuah folder bernama “Memori Nino” yang aksesnya dibuka untuk publik.

Tenang di Jakarta

“Kita mungkin kalah bertarung, tapi Bapak juara di hati aku selamanya. Terima kasih udah ngebolehin aku jadi apa aja ya pak.”

Takarir itu ditulis Nino pada 2020 silam. Sebuah tribute sederhana dari Nino untuk mendiang bapaknya.

Bapak yang mengantarkan Nino sampai titik ini. Seorang yang disebut Mister Kebumen oleh sastrawan besar Umar Kayam. Bapak yang mengantarkan demo lagu grup musik Nino ke label rekaman. Dan pasca demo itu dikirim, selanjutnya adalah sejarah.

Lagu “Djakarta” terasa seperti bingkisan manis Laleilmanino untuk manusia-manusia yang berpeluh di Jakarta. Pekerja yang berdesakan di Commuter Line, perantau yang membayangkan kampung halaman di dalam kubikal kantornya, orangtua yang melakukan segalanya untuk sebuah janji masa depan lebih cerah bagi anaknya.

“Djakarta” adalah lagu soal manusia Jakarta. Manusia yang menjadikan tawa sebagai pelipur lara ketika kelelahan menyelinap dalam keseharian.

Laleilmanino sejatinya manusia Jakarta itu sendiri. Sebagai kolektif, mereka meramu lagu ini bukan hanya prosa normatif puja-puji soal ibukota. Laleilmanino menjadikan single ini sebagai kancah lebur keresahan mereka soal sebuah kota yang begitu kompleks.

Seperti jalanan Jakarta di jam pulang kerja yang silang sengkarut, mereka bisa menata saling silang itu jadi paduan autentik dari beragam perspektif.

Lirik yang beranjak dari pengalaman personal Nino. Musik yang menggabungkan populer dengan tradisional. Kolaborator yang beranjak dari beragam latar belakang, seperti duo Diskoria yang kental dengan nuansa urban, rapper Cecil Yang memberi sentuhan ala jalanan, sampai Yusuf Oeblet dengan warna kampung kota yang terasa bersahaja.

Djakarta seperti pertemuan dari beragam persimpangan manusia Jakarta ala Laleilmanino.

Mendengarkan lagu “Djakarta” juga memunculkan persimpangan-persimpangan perasaan yang beraneka. Tentang suka, lara, tawa, dan beragam kata sifat lainnya.

Saya membayangkan bagaimana perasaan orang yang menjadi inspirasi lagu ini kala mendengarkan “Djakarta”. Bayangkan bagaimana persimpangan perasaan bapak Nino mendengarkan lagu ini lamat-lamat dalam peristirahatannya di Tanah Kusir.

Pak Agung, bukanlah seorang pesohor. Tak banyak yang tahu lagu ini bermula dari seorang perantau asal Kebumen. Ia manusia Jakarta biasa seperti jutaan warga lainnya.

Seorang manusia yang kisahnya mengubah jalan hidup seorang anak bernama Nino. Manusia yang disebut Nino sebagai, “Manusia paling baik yang pernah aku kenal.”

Manusia yang membuat Nino meneteskan air mata ketika melantunkan adzan di pusara terakhirnya.

“Djakarta” adalah cerita tentang Pak Agung, tentang Nino, tentang Laleilmanino, tentang kita, tentang jutaan orang lainnya yang berkarya bukan untuk diabadikan namanya. “Djakarta” adalah cerita untuk mereka yang berpeluh untuk kehidupan keluarga yang mereka cinta.

Ketika mendengarkan lagu ini, Pak Agung mungkin akan tersenyum di pusaranya sambil berkata, “Nok, kamu tidak perlu lagi melompat dari kereta, bapak sudah sampai stasiun terakhir.”