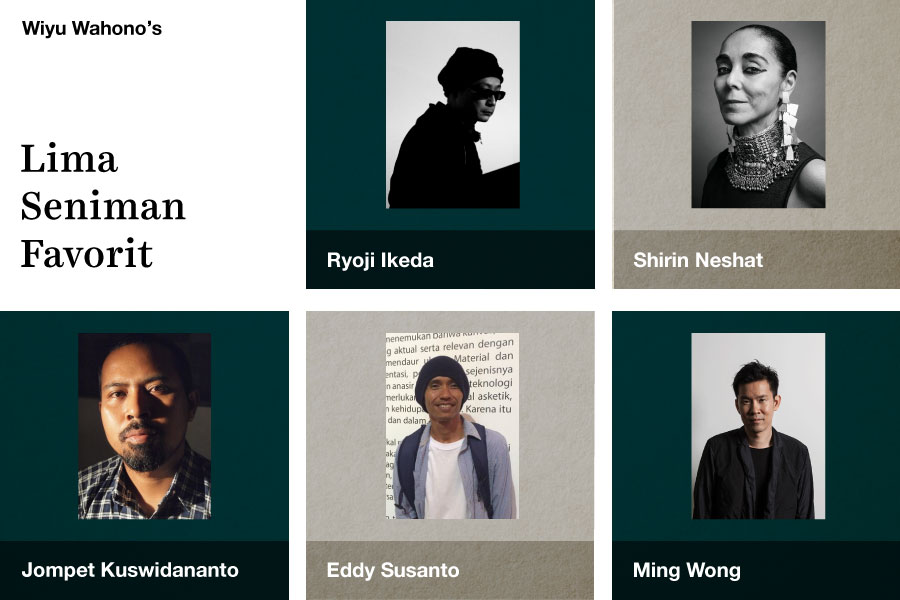

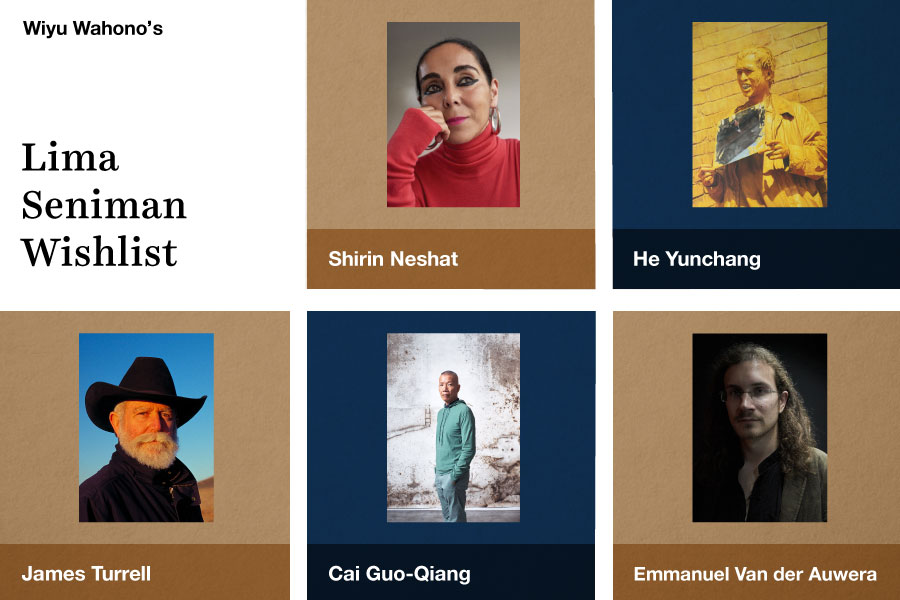

Baik-Buruk Seni Kontemporer Bersama Kolektor Seni, Wiyu Wahono

Mengupas pemahaman seni rupa kontemporer, perkembangan seni di Indonesia dan posisinya dalam art market Asia Tenggara.

Words by Febrina Anindita

Foto: Ardi Widja

Karya seni rupa kontemporer yang memanjakan mata atau menawarkan experience mampu menarik perhatian orang dari beragam kelas atau latar belakang. Tapi tidak bagi kolektor seni Wiyu Wahono. Baginya seni rupa kontemporer tak lagi hanya tentang visual, melainkan konteks yang diutamakan. Berangkat dari ketertarikannya terhadap seni rupa dan keinginan untuk memahami seni rupa kontemporer, beliau kini dikenal sebagai kolektor karya dengan beragam medium – mulai dari light art, bio art, stop motion animation, hingga sound art. Whiteboard Journal menemuinya, melihat beberapa koleksinya dan berbincang mengenai karya pertama yang dibeli, opininya tentang potensi Indonesia dalam art market global, medium specificity, serta korelasi seni rupa kontemporer dengan semangat zaman.

Karya Jackson Pollock di Guggenheim Museum menjadi titik awal Anda mencoba untuk mengerti karya seni lebih dalam. Bisa ceritakan bagaimana kemudian hari Anda memutuskan untuk membeli sebuah karya seni?

Akhir tahun 90-an, setelah tinggal 20 tahun di Jerman, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mulai menjalankan bisnis yang ternyata berjalan lumayan lancar. Lalu saya ingat, dulu ada satu seniman Indonesia di Jerman yang sukses, Teguh Ostenrik. Tapi sayangnya waktu itu saya belum pernah bertemu orangnya, padahal sama-sama di Berlin dan karyanya sudah banyak dikoleksi di museum-museum besar di Jerman. Lalu saya pikir “Orang itu ke mana ya?”, dan karena saya memang tertarik dengan seni rupa, saya pun mencarinya. Meskipun sulit, karena saat itu tidak ada Google Maps, akhirnya saya bertemu dengan Teguh Ostenrik. Orangnya intelektual dan menyenangkan, kemudian saya beli karyanya dan karya itu menjadi karya pertama yang saya perhitungkan sebagai seorang kolektor.

Sebelumnya, sekitar tahun 1985 saya sudah membeli karya seni di Bali untuk mendekorasi apartemen saya di Berlin, tapi waktu itu tidak dengan spirit sebagai kolektor, melainkan membelinya semata-mata hanya untuk dekorasi.

Anda mengoleksi karya berdasarkan riset seni kontemporer Asia Pasifik – terutama Indonesia. kenapa memilih fokus di situ?

Awalnya saya mengoleksi – mungkin sama seperti semua kolektor ya – lukisan dan patung. Lalu, sesuai perkembangannya, saya mulai banyak bertanya tentang apa itu kontemporer, dan jawabannya simpang siur. Lalu saya pikir, “Wah ini aneh sekali, galeri-galeri yang saya anggap sebagai tempat yang mengerti, jawabannya justru beda-beda”. Lalu jawaban semua orang tentang kontemporer juga tidak sama. Saya banyak bertemu dengan kurator-kurator, namun mereka tidak menganggap kolektor sebagai pihak yang serius, mereka menganggap kolektor itu hanya cari uang. Lalu saya bilang, “Wah kalau begitu harus cari buku”, tapi bahkan setelah mencari di berbagai macam buku saya tetap tidak menemukan jawabannya. Akhirnya saya dapat buku teori seni dan saya pikir buku seperti ini yang harus saya konsentrasikan. Baru saya mendapatkan basic knowledge secara sistematis tentang seni rupa kontemporer dan isu-isu pentingnya. Setelah baca buku, saya baru sadar bahwa saya harus berubah dalam mengoleksi karya seni, dari situlah akhirnya fokus ini ketemu.

Awalnya, saya hanya mengoleksi karya-karya seni dari seniman Indonesia, karena saya ingin mendukung seni rupa di Indonesia. Lalu setelah baca buku teori seni, bahwa dalam seni rupa kontemporer, kita ini sudah tidak lagi mengenal batas, saya berpikir kalau saya hanya mengoleksi seni Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang salah, karena bertentangan dengan semangat kontemporer yang tidak mengenal batas maupun definisi. Kalau begitu, kenapa saya mengumpulkan karya seni berdasarkan batas geografis, yakni hanya Indonesia? Saya kemudian mulai mengoleksi karya-karya internasional, tidak hanya yang berasal dari Asia-Pasifik.

Butuh pemahaman untuk bisa mengoleksi karya seni yang “tepat”, untuk nantinya juga bisa menjadi salah satu bentuk investasi. Bagaimana proses Anda menemukan karya yang disuka dan menentukan karya yang ingin dibeli?

Nomor satu, saya tidak termasuk kolektor yang harus bertemu dengan senimannya. Justru saya menghindar. Karena banyak kolektor-kolektor besar yang membahas tentang apabila kedekatan kolektor dengan seniman terlalu besar, bisa-bisa karya yang kurang bagus pun akan dibeli hanya karena faktor pertemanan, dan itu akan merusak kualitas dari koleksi kita sebagai kolektor. Kalau kita tahu dia lagi sedih atau patah hati, kemudian akan bertemu dengan percakapan seperti, “Nggak apa-apa deh beli aja”, karena dia lagi butuh uang, lalu kita beli, jadi ada agenda belas kasihan.

Setiap malam sebelum tidur saya pasti baca buku seni. Pada satu saat saya melihat satu karya yang bagus dan berpikir pasti seniman ini pakai teori-teori tertentu untuk berkarya. Lalu, ternyata saat bertemu dengan si seniman, dia tidak tahu menahu soal teori tersebut. Artinya, secara kebetulan karya yang dibuat bagus. Akibatnya, saya jadi kecewa karena sudah berpikir bahwa seniman tersebut smart, namun ternyata tidak.

Kriteria saya pada saat membeli karya yang paling penting adalah semangat zaman.

Sempat ada kejadian, beberapa seniman muda yang mana saya menjadi kolektor pertamanya di Indonesia, dan setelah karya mereka saya koleksi – mereka jadi sombong. Terkadang saya jadi kecewa karena faktor-faktor seperti itu. Akhirnya saya memilih untuk tidak bertemu dengan senimannya ketika ingin membeli karyanya. Kriteria saya pada saat membeli karya yang paling penting adalah semangat zaman. Buku yang saya baca mengatakan bahwa karya yang baik itu harus selalu merefleksikan semangat zaman. Misalnya, kalau kita tanya, di abad ke-15, seni rupa Barat itu seperti apa? Jawabannya hanya satu, Renaisans. Di mana lukisannya ada pilar-pilar, ruangan dan ada orang-orang biasa, bukan lagi bunda Maria ataupun Yesus. Pertanyaannya kenapa Renaisans? Waktu itu memang banyak seniman yang juga melukis, tapi yang hari ini dikenang hanya Renaisans, dan yang lain seakan tidak exist.

Zaman selalu berubah. Perubahan signifikan yang terjadi waktu itu adalah dimulainya era humanisme. Manusia sadar bahwa pusat kehidupan bukan lagi gereja dan Yesus, tapi adalah manusia – di situlah era humanisme dimulai. Semangat zamannya saat itu adalah humanisme. Lalu, di zaman yang sama ada seseorang asal Italia bernama Leon Battista Alberti yang menemukan teori linear perspektif yang kita pelajari di sekolah, yakni pada saat kita menggunakan garis-garis untuk membuat ruangan. Akibatnya, semua seniman Renaisans melukis berdasarkan linear perspektif tersebut. Jadi di atas kanvas, orang bisa membuat ruang, atau yang diberi nama visual space.

Koleksi atau karya yang dianggap hebat 100 tahun lagi, adalah yang sejalan dengan semangat zaman.

Kalau kita melihat karya-karya di Vatikan, salah satu karya Renaisans yang paling hebat di dunia itu selalu tentang visual space dan orang biasa, tidak ada lagi Yesus karena humanisme. Semangat seperti itulah yang ada di lukisan Renaisans. Jadi kita sekarang ini yang hidup di tahun 2019 harus bertanya, nanti 100 tahun lagi mereka akan melihat ke belakang ke zaman kita, lalu apa yang akan mereka angkat tentang kita. Nah, koleksi atau karya yang dianggap hebat 100 tahun lagi, adalah yang sejalan dengan semangat zaman. Bagi yang tidak sejalan dengan semangat zaman akan dilupakan. Jadi kalau ada seniman yang sedih dan melukis kucingnya mati karena digilas oleh mobil truk, lukisan itu tidak ada nilai artistiknya karena tidak signifikan untuk 100 tahun lagi.

Semangat zaman nomor satu – nomor dua koleksi. Di dunia ini ada banyak kolektor yang sudah mengeluarkan uang hingga ratusan miliar setiap tahun, tapi tidak pernah masuk buku, tidak dianggap sebagai great collectors. Jadi kalau saya beli buku tentang “Great Collectors in the 20th Century”, hanya akan ada nama-nama itu saja yang diulang di setiap buku. Pertanyaanya, seribu kolektor lainnya yang telah mengeluarkan uang banyak itu pada ke mana? Kenapa tidak dianggap sebagai kolektor hebat? Ternyata kolektor yang hebat adalah kolektor yang punya koleksi koheren (menyatu). Antara satu karya dengan karya yang lainnya ada hubungannya, ada benang merahnya. Tidak bisa koleksi menclok-menclok, beli ini beli itu, pokoknya yang saya suka.

Nah, mengoleksi dengan cara “beli yang saya suka” itu tidak menghasilkan koleksi yang kuat. Jadi pada saat saya melihat satu karya, dan karya tersebut mencerminkan semangat zaman, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah karya ini cocok dengan apa yang sudah saya bangun, supaya dia koheren? Kalau jawabannya “iya”, saya beli dan buat saya tidak penting apakah seniman ini akan menjadi lebih hebat atau tidak, harganya naik atau tidak. Buat saya itu tidak penting.

Makanya kalau bertemu dengan galeri dan diberi tahu latar belakang seniman dan potensinya – sudah tidak penting untuk saya. Yang penting adalah karya yang sekarang saya lihat ini sangat baik, dan cocok untuk koleksi saya. Kalau dia hanya membuat karya ini saja yang baik, dan keesokan harinya semua karyanya buruk pun, tidak masalah. Bahwa saya mau jual tidak ada nilainya, tidak ada yang mau beli, uang saya hilang, untuk saya, itupun juga tidak penting. Saya merasa sangat beruntung karena bisa melepaskan diri dari isu uang dalam mengoleksi.

Hari ini seniman punya kebebasan untuk menggunakan medium apa saja.

Apakah medium karya jadi pertimbangan Anda ketika membeli karya?

Oh, pasti. Ini tidak dibahas di Indonesia, karena kalau di abad ke-20 itu, seniman dipaksa hanya boleh membuat karya di atas kanvas atau patung. Paksaan itu juga disebut dengan medium specificity. Jadi orang di abad ke-20 itu yakin bahwa karya seni yang baik harus medium specific, karena mereka menilai bahwa makna dan nilai dari suatu karya itu menyatu dengan mediumnya. Jadi kalau seorang seniman bilang, “Saya ingin buat karya dua dimensi”, maka harus kanvas. Kalau dia mau buat karya tiga dimensi, maka harus patung, tidak ada lagi yang lain, jadi tidak ada pilihan. Si seniman juga tidak perlu menjustifikasi, kenapa kanvas, karena memang hanya ada kanvas.

Tahun 1955, mulai terjadi perubahan, dimulai oleh seniman Amerika Robert Rauschenberg dan kawan-kawan; mereka mulai berontak terhadap kekangan medium specificity ini dan mereka membuat karya medium aspecific. Robert Rauschenberg membuat karya kanvas dengan benda-benda yang seakan keluar dari kanvasnya. Dia menyebut seri itu dengan combines atau kombinasi. Lalu ada seniman lagi, Claes Oldenburg yang sempat membuat toko kelontong tiga dimensi, bukan patung.

Itu merupakan fase dimulainya issue medium aspecificity. Tahun 1968, ada satu direktur Kunsthalle Bern, namanya Harald Szeemann dia mulai keliling mengunjungi artist studio yang membuat karya yang medium aspecific. Setelah itu dia membuat pameran di museumnya di Bern, Switzerland, dan semua karyanya medium aspecific. Jadi ada tembok di dinding yang lapisannya dihilangkan, jadi seperti lukisan tapi sebenarnya hanya plaster dindingnya yang hilangkan kemudian di dalamnya terlihatlah batu batanya. Kalau melihat fotonya, pameran bernama “When Attitude Becomes Form”, rasanya seperti pameran kontemporer hari ini.

Ada seniman yang meradiasi atapnya Kunsthalle Bern, ada telepon, kalau berbunyi kemudian diangkat berarti senimannya lagi menelepon, dan sebagainya. Pada saat itu banyak rakyat marah karena hal tersebut dianggap sangat radikal, begitu pula seniman-seniman yang merasa dia tidak bisa memamerkan karya lukis dan patung lagi, lalu movement tersebut Harald Szeemann dicap destruktif untuk kemanusiaan, lalu dia dipaksa berhenti sebagai direktur. Tapi setelah itu, ia menjadi orang seni di abad ke-20 yang paling terkenal dan sukses di dunia. Karena dia mampu menjadi direktur Venice Biennale dan menjadi direktur documenta (pameran seni kontemporer 5 tahunan di Kassel, Jerman). Jadi di dunia ini hanya ada dua manusia, yang pernah menjadi artistic director dua pameran paling bergengsi di dunia – Venice Biennale dan documenta.

Saya merasa medium specificity itu sebagai jaket orang gila (straightjacket).

Lewat hal tersebut, kita bisa melihat bahwa urusan medium specificity ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahwa hari ini seniman punya kebebasan untuk menggunakan medium apa saja. Bisa lukisan, patung, scanography, fotografi, video, karya dari angin, dari air, dari temperatur, dari light, dari wangi. Menurut saya, kebebasan medium ini patut dirayakan. Saya merasa medium specificity itu sebagai jaket orang gila (straightjacket). Sekarang straightjacket-nya sudah tidak ada, tapi kita masih tetap merasa terkekang. Pertanyaannya, buat apa? Kita sudah tidak dipaksa lagi bahwa karya seni harus lukisan dan patung. Jadi seniman itu kalau mau buat satu karya, yang harus dipikirkan adalah medium apa yang paling cocok untuk pesan yang ingin disampaikan dan dia harus justifikasi. Dulu tidak usah, karena medium cuma satu. Sekarang kondisi sudah berubah. Jadi untuk saya, urusan medium itu adalah sesuatu hal yang penting.

Di seni rupa kontemporer ini, pesan lebih penting dari visual.

Saat ini Indonesia memiliki posisi cukup dikenal di dunia seni global, mulai dari karya yang menyinggung trauma Orde Baru, rakyat hingga eksplorasi isunya sekarang lebih relatable dengan medium dan bentuk beragam. Menurut observasi Anda, apakah seni Indonesia sudah progresif?

Pada abad ke-20, seni rupa memasuki era modernisme. Pertanyaanya, apa yang dimaksud dengan modern? Modern itu mengandung pengertian bahwa sesuatu yang baru selalu lebih baik dari sesuatu yang lama. Era modern ini lahir karena ditemukannya banyak penemuan-penemuan baru sewaktu itu. Akhir abad ke-19, awal abad ke-20 kita pun dipertemukan dengan mobil, telepon, televisi, dan sebagainya sehingga kehidupan manusia berubah total. Orang-orang pintar menyadari bahwa kita hidup dalam sebuah kondisi yang totally baru, karena adanya penemuan-penemuan baru itu. Maka dari itu, para modernis yakin bahwa sesuatu yang baru itu selalu lebih baik dari yang lama.

Begitupun dengan seniman modern yang dinilai hebat jika menemukan sesuatu yang baru. Orang modern tidak boleh membahas tentang budaya dan tradisi. Orang yang melihat ke masa lalu itu bukan orang modern. Jadi seniman-seniman modern harus selalu melihat ke masa yang akan datang. Yang berdiri paling depan (avant-garde), itu paling hebat. Jadi seniman-seniman modern itu harus menemukan sesuatu yang orisinil. Maka dari itu, di era modernisme abad ke-20 ditemukannya banyak ‘isme’ yang jumlahnya sampai 20. Di masa sebelumnya, era Renaisans berlangsung lebih dari 200 tahun. Sejak abad ke-20, banyak sekali ‘isme’ karena semua seniman berusaha menemukan yang baru, kalau sampai mengikuti arus berarti tidak hebat. Lalu, karena tidak boleh melihat budaya dan tradisi, maka dunia adalah satu kesatuan. Karena kita ini berbeda dengan Singapura, karena budaya yang berbeda. Kalau budaya dan tradisi bukan sesuatu yang kita perhatikan, maka dunia ini universal. Jadi spirit kedua dari modernisme adalah universality.

Makanya pada abad ke-20 itu, kita tidak diperbolehkan membuat karya seni yang berbau Indonesia, tidak boleh ada budaya Indonesia. Makanya ahli seni rupa Barat yang datang ke Indonesia dan melihat karya Hendra Gunawan yang ada batik, kebaya, dan urusan Indonesia-ness, mereka bilang, “Kamu tidak mengerti modernisme itu apa”. Maka dari itu, museum-museum Eropa dan Amerika tidak ada yang mau memamerkan karya-karya seni rupa modern Indonesia. Kalaupun ada seni rupa Indonesia dipamerkan di Belanda misalnya, tidak pernah dipamerkan di Fine Arts Museum – selalu hanya dipamerkan di Natural History Museum atau di Ethnology Museum. Dan yang menulis katalog pameran selalu antropolog; art historian tidak mau menulis katalog pameran, karena menilai seni rupa Indonesia mempunyai kualitas rendah.

Lalu lahir pada tahun 60-an, identity politics movement atau gerakan politik identitas, di mana orang-orang yang tertekan di masyarakat, berontak, they fought for they right. Yang tertekan apa? Urusan gay dan lesbian, kesetaraan gender, rasisme, feminisme, dsb. Lalu spirit ini masuk ke dalam dunia seni rupa dan orang-orang seni rupa mulai sadar bahwa kita tidak lagi ingin didikte oleh orang Barat. Kita melihat modernisme dengan pemahaman kita sendiri, maka muncul kata multi-modernisme. Modernisme ini dictatorship – dilihat hanya dari kacamata Barat, tidak bisa multi. Karena kata multi-modernisme susah dimengerti, maka buku teori seni akhir-akhir ini menyebutnya sebagai modernism in Western sense. Jadi originality dan universality ternyata hanya diikuti negara-negara Barat. Negara di benua Afrika, Asia dan Australia tidak mengikuti paham modernisme Barat. Jadi mulai muncul lah kepercayaan diri Indonesia bahwa kita tidak perlu mengikuti apa yang dianggap baik atau buruk oleh orang Barat. Jadi, di zaman sekarang kita boleh menggarap budaya dan tradisi kita.

Maka dari itu Heri Dono menjadi superstar karena dia pakai wayang kulit yang di saat era modernisme tidak diperbolehkan. Namun, selain itu secara artistik, Heri Dono pun hebat karena bisa menggunakan karyanya untuk mengkritik pemerintah pada masa Soeharto. F.X Harsono juga menggarap karya-karyanya tentang identitasnya sebagai keturunan Tionghoa yang ditekan pada zaman Soeharto. Kita juga bisa bilang bahwa Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia yang mengawali seni rupa kontemporer Indonesia terpengaruh dari identity politics movement.

Lalu reformasi harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting untuk seni rupa Indonesia karena mengubah tatanan seni secara total. Jadi kalau ada seniman-seniman muda yang mengeksplorasi tentang pesan-pesan dari reformasi, kita harus perhatikan bahwa karya ini kontemporer. Masalah kontemporernya baik atau buruk itu urusan lain lagi.

Ada dua definisi untuk menentukan nilai kontemporer sebuah karya, satu dari mediumnya dan dari cara dia membahasnya.

Ada dua definisi untuk menentukan nilai kontemporer sebuah karya, satu dari mediumnya dan dari cara dia membahasnya. Jadi di seni rupa kontemporer ini, pesan lebih penting dari visual. Jadi, kalau kita tanya tentang karya pada senimannya dan ia menjelaskan bahwa karyanya tentang warna dan ia suka kombinasi warnanya – berarti ia hanya menggunakan visual sebagai karyanya. Marcel Duchamp pernah mengkritik secara sinis, “Yang kalian buat adalah retinal art” – karya yang menyenangkan retina mata. Hari ini kita mementingkan pesan dan konteks karya, jadi kalau seniman itu membahas konteks dari karyanya, berarti karya ini ada unsur kontemporernya. Menyenangkan mata juga tidak apa, asal konteksnya yang utama.

Karya kontemporer belum tentu baik.

Lalu banyak batas-batas yang diberlakukan di era modernisme abad ke-20. Kalau batas ini diterobos oleh seniman, maka karya ini akan memberikan spirit kontemporer. Lalu kriteria kedua adalah apakah karya ini kontemporer yang baik, bahwa satu karya kontemporer belum tentu baik. Jadi ada definisi, “Is it contemporary?” dan ada juga definisi, “Is it a good contemporary art?”

Kontemporer yang baik itu seperti apa?

“Contemporary art speaks global language”

Kalau kita harus baca caption-nya, maka caption-nya adalah karya seninya.

Kontemporer yang baik buat saya adalah karya yang mempunyai pesan yang bersemangat zaman dan yang penting harus bisa bicara sendiri. Jadi ketika kita melihat satu karya, tanpa harus baca caption-nya kita tahu seniman ini mau menyampaikan pesan apa. Kalau kita harus baca caption-nya, maka caption-nya adalah karya seninya. Kita bisa lihat, banyak seniman berpengalaman yang mahir membuat satu karya yang jika kita lihat, kita tahu maksudnya apa – terlepas dari budaya kita apa. Makanya ada istilah “contemporary art speaks global language”. Seniman muda biasanya belum bisa sampai sana, karena itu memang tidak mudah.

Munculnya art fair di Indonesia turut menjadi tolak ukur perkembangan market seni di sini. Sebagai salah satu kolektor, apakah Indonesia memiliki market berkembang dan jadi pemain kompetitif dan promising dalam skala global?

Jumlah kolektor di Indonesia sangat banyak dan otomatis kolektor-kolektor inilah yang membentuk pasar.

Indonesia ini adalah satu negara yang sangat menarik, karena satu dari jumlah penduduknya yang 267 juta – di Asia Tenggara merupakan pelopor. Dan yang menarik lagi adalah dari jumlah penduduk ini, banyak yang menjadi kolektor, karena pasti dipengaruhi oleh Soekarno dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat jumlah kolektor di Indonesia sangat banyak dan otomatis kolektor-kolektor inilah yang membentuk pasar. Juga menarik buat saya, kolektor Indonesia itu banyak yang hanya mengoleksi karya seni Indonesia only. Kalau di Singapura, tidak ada kolektor Singapura yang hanya mengoleksi Singaporean art. Di negara lain pun demikian. Sedangkan di Indonesia ada banyak. Itu sesuatu yang sangat menarik untuk saya, dan hal tersebutlah yang membuat art market Indonesia sangat kuat.

Ada art market study dari Patricia Chen, asal Singapura yang mengatakan bahwa pangsa pasar seni rupa Indonesia di Asia Tenggara sebesar 70%. Nomor dua, Filipina dengan 7%. Bayangkan peringkat satu ke peringkat dua bedanya sangat jauh. Yang menarik di Art Jakarta ini sebenarnya adalah Tom Tandio. Dia ini orang hebat karena dia mengerti apa bedanya art fair dengan pasar malam. Jadi banyak orang yang berpikir, art fair itu mengumpulkan 70 galeri dan dagang bersama-sama. Itu pasar malam. Art fair itu ada bedanya dengan pasar malam. Makanya Tom buat program Art Jakarta berbeda dengan edisi sebelumnya maupun kompetitornya. Art Jakarta ini hadir dengan semangatnya seperti Art Basel, Art Basel Hong Kong, Art Basel Miami. Seperti Frieze dan art fair top di dunia, Tom membuat orang excited, makanya dia membuat acara kumpul-kumpul kolektor, hingga makan bersama, sehingga ada positive vibes yang dibuat oleh Art Jakarta.

Visi kolektor seni mampu membentuk dunia seni. Apa forecasting Anda tentang market seni lokal dan posisi Indonesia dalam dunia seni global ke depannya?

Setiap tahun ada sekitar 100 orang datang ke kantor saya dan banyak dari mereka yang merupakan direktur museum, art experts, kurator dari Eropa, Amerika, dan sebagainya. Dari pembicaraan dengan mereka, saya berkesimpulan bahwa mereka itu tidak tertarik dengan Indonesian contemporary art seperti dulu saat Chinese contemporary art lagi naik daun. Semua museum membuat pameran bertema itu.

Kita harus fokus dengan siapa seniman hebat Indonesia yang pantas dan akan terpilih untuk masuk di pameran internasional.

Hari ini, dengan dunia yang sudah penuh dengan semangat globalisasi, bagi mereka yang penting itu mencari karya yang baik. Tidak harus Indonesia. Jadi kalau kita masih punya persepsi bahwa nanti Indonesian contemporary art akan menjadi kuat seperti Chinese contemporary art, itu tidak akan terjadi. Kita harus fokus dengan siapa seniman hebat Indonesia yang pantas dan akan terpilih untuk masuk di pameran internasional. Itu yang sebenarnya akan terjadi. Zaman sudah berubah.

Jadi borderless dan individualistis ya?

Betul, saya percaya itu. Fokus pada seniman yang punya kualitas artistik yang bisa bertarung di arena global. Kalau kita pergi ke documenta, karya-karyanya menggarap pesan secara mendalam. Banyak seniman Indonesia kalau sudah berhasil membuat karya yang menarik dan harganya naik terus, maka banyak yang malas untuk menggarap lebih dalam – selalu di surface.