Menyambung Batas, Merayakan Keberagaman

Ubud Writers & Readers Festival 2016

Hanya puing yang tersisa dari peristiwa Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Hampir semua elemen kehidupan di Pulau Dewata tersebut turut luluh lantak diterjang serangan terorisme yang mengguncang hati penduduk dunia tersebut. Janet DeNeefe adalah salah satu di antaranya yang terguncang benaknya. Lahir di Australia, Janet DeNeefe menemukan jati diri sejatinya pada kehangatan suasana dataran tinggi Ubud. Dan ketika berita buruk itu menghampiri, Janet mengerahkan semua energinya untuk mengembalikan keindahan dan kearifan di tempat yang telah menjadi tanah air keduanya itu. Dua tahun berselang, nafas baru itu hadir dalam bentuk Ubud Writers & Readers Festival (UWRF). Dengan ide dan gagasan yang ditawarkan, UWRF berkembang sebagai sebuah acara yang mampu mengangkat sisi budaya dan seni Bali; melangkah jauh dari stigma eksotisme yang sering melekat di pulau ini. Tak lama kemudian, Janet tak hanya telah menciptakan penyembuh bagi luka yang tercipta pada Bom Bali; entah disengaja atau tidak, ia telah mengembalikan kekayaan dan bahkan membawa nama Indonesia untuk menyejajarkan diri di hadapan dunia.

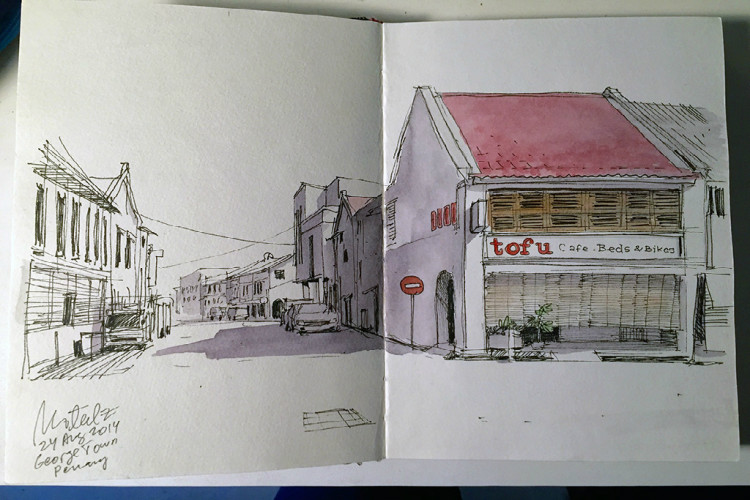

Mengambil inspirasi dari kunjungannya ke Melbourne Writers Festival, mimpi Janet pun menjadi nyata lewat UWRF. Digelar sebagai agenda tahunan, telah ada beberapa pencapaian yang diraih oleh UWRF, termasuk salah satunya “one of the top Festivals in the world” versi Harper’s Bazaar Inggris. Sebagai lokasi, Ubud sendiri muncul sebagai pilihan yang natural, Janet tinggal di sana dan ia akrab mengenali tempat dan jalanan di dalamnya. Ini juga merupakan diplomasi yang menyenangkan, bahwa Bali memiliki daerah yang tidak hanya diisi dataran hijau sejauh mata memandang, tapi juga keberagaman budaya yang menawarkan keintiman sekaligus kehangatan dari masyarakat setempat. Suasana kondusif untuk kontemplasi maupun diskusi adalah bonusnya.

Telah digelar selama belasan tahun, kesuksesan festival ini membuahkan kematangan program. Menjadikannya sebagai daya tarik baru bagi wisatawan yang datang secara khusus untuk menikmati Ubud dan panel diskusi di dalam festival. Namun efek yang paling terasa dalam dunia literatur adalah banyaknya submisi dari penulis muda melalui program-program lain yang bergerak di Denpasar juga program satelit festival yang tersebar di berbagai kota, mulai dari Medan hingga Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa Bali mampu bangun kembali setelah terpuruk dan bahkan mampu untuk membangun kebudayaan yang memanfaatkan potensi yang ada di penjuru bangsa.

Pada episodenya yang ke-13 di tahun 2016, UWRF mengangkat tema “Tat Tvam Asi”, sebuah filosofi Hindu berbahasa Sansekerta dari abad ke-6 yang berarti keberagaman. Sebuah hal yang terasa semakin penting esensinya kala dunia semakin terpolarisasi menjadi kubu kanan dan kiri seperti saat ini. Ini juga merupakan angle yang jeli dimana UWRF mengajak publik melirik kembali keberagaman sebagai landasan berdirinya Indonesia, tanah berjuta budaya.

Bertolak dari tema tersebut, festival ini mengajak pembaca dan beberapa penulis terbaik untuk duduk beriringan dan membahas sastra dengan sudut pandang masing-masing. Secara konten, UWRF tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun keseimbangan kuantitas antara penulis lokal dan internasional membuat panel diskusi yang ditampilkan menjadi lebih kaya. Dan, seperti yang terjadi pada setiap tahunnya, UWRF membuat diskusi berbau sastrawi menghiasi pusat budaya Ubud selama berlangsungnya acara.

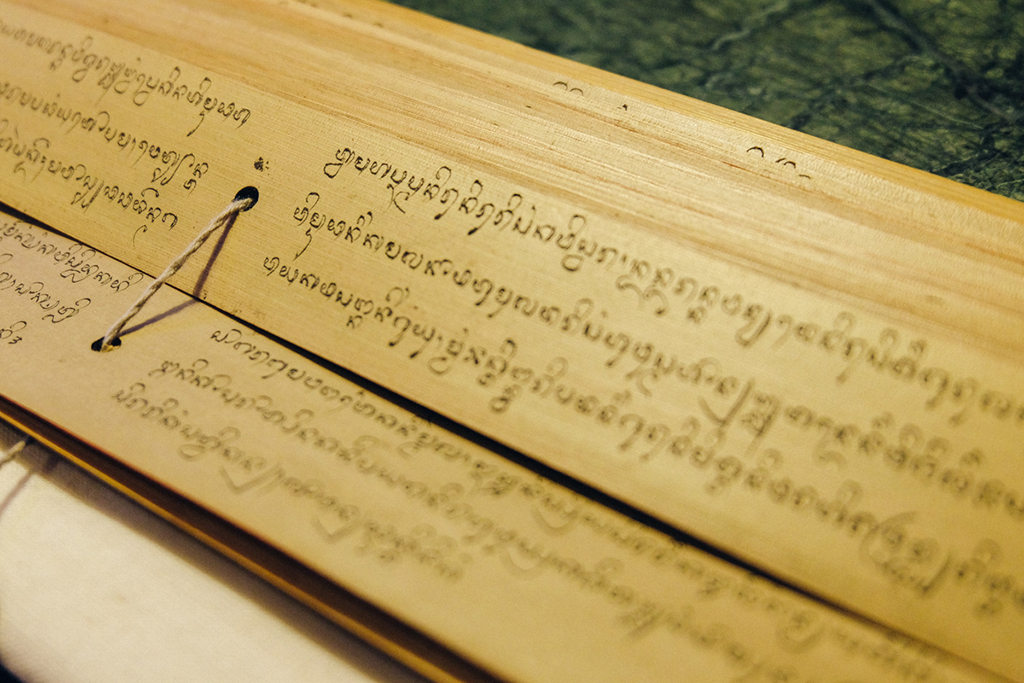

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah tajuk seksi dari tema utama gelaran kali ini, yakni pembatasan dalam suatu bangsa. Bertolak dari Tat Tvam Asi yang berarti “aku adalah engkau, engkau adalah aku,” festival ini ingin menekankan bahwa tiada batasan yang benar-benar dapat memisahkan seseorang – atau dalam konteks ini adalah bangsa – dari identitas yang terbentuk, terlepas dari peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dari situlah, beberapa pembicara dalam dan luar negeri yang akrab dengan tajuk tersebut pun diundang, antara lain adalah pelawak tunggal asal Pakistan-Australia, Sami Shah, pemenang World Poetry Slam 2015, Emi Mahmoud yang berasal dari wilayah konflik Darfur dan kini hidup di Amerika, Shandra Waworuntu, seorang WNI korban human trafficking di Amerika yang kini menjadi advokat sosial, juga Agustinus Wibowo, travel writer yang menaruh perhatian pada perjalanan identitas bangsa Indonesia. Seakan tidak cukup untuk menyentuh filosofi Tat Tvam Asi, program terkait teks kuno bersama beberapa panelis kompeten mengajak pengunjung untuk mencari korelasi pesan dalam teks dari kitab kuno dengan kehidupan modern sehari-hari.

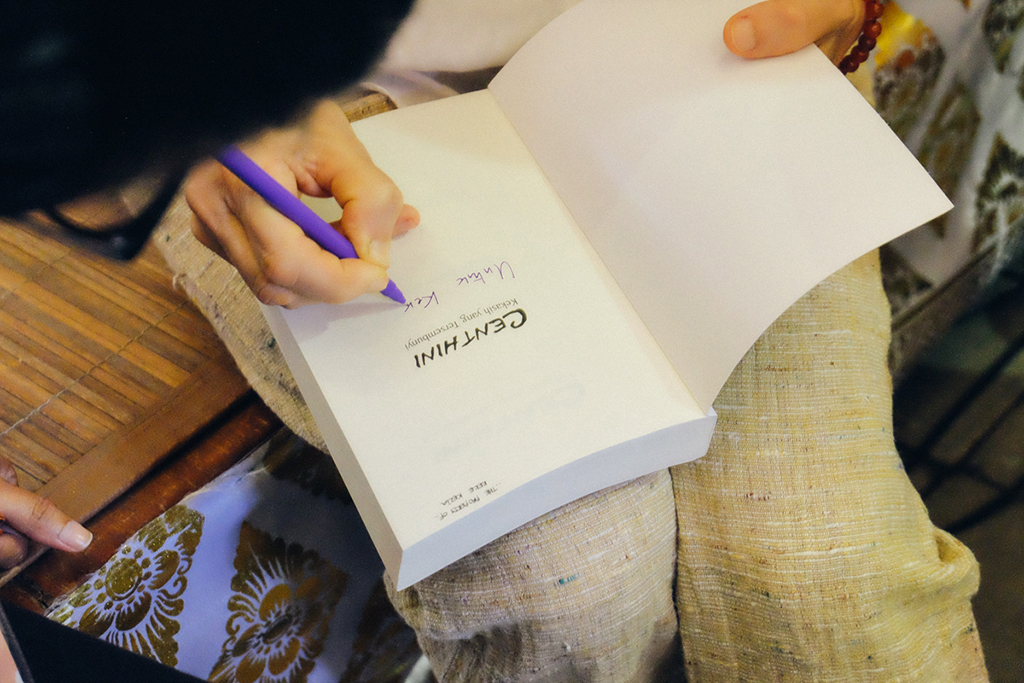

Ada pula bahasan mengenai cerita fiksi beserta posisinya sebagai medium untuk membeberkan fakta. Perspektif ini dikulik melalui “Shining a Light”, program yang mengajak beberapa penulis yang mengungkap berdampak novel fiksi terhadap budaya, lingkungan maupun politik suatu negara. Inti program ini menekankan kekuatan fiksi sebagai alat efektif untuk menyampaikan pesan kepada beragam pembaca, apapun ide atau isu yang diselipi di dalamnya. Paul Hardisty, salah satu penulis yang mengisi program ini menceritakan bagaimana dirinya membaca dan menganalisis laporan tertutup yang ia dapat ketika bekerja sebagai insinyur dan peneliti lingkungan sebelum menulis novel “The Abrupt Physics of Dying.”

Sebuah bukti baru mengenai fakta lama, bahwa fiksi memiliki kemampuan untuk memotret fakta lalu membawakannya kembali dalam bentuk narasi, dengan dampak yang sama dengan berita yang menampilkan fakta apa adanya. Layaknya praktik yang dulu dilakukan oleh penulis di era Soeharto yang penuh dengan pembatasan dalam bentuk sensor dan pembredelan. Lebih dari itu, di sini pembaca dan pengunjung diajak untuk menggunakan logika dan moral dalam menelaah tulisan dalam bentuk fiksi. Karena tak selamanya fungsi ini digunakan untuk menyampaikan kebenaran.

Selain mengenai fiksi, fenomena internet dan pelebaran dunia maya di antara millennials menjadi perhatian para penulis. Program “Screen Addicts” dihelat untuk menyela – atau menganalisa – ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap gadget dan aplikasi yang tersambung di dalamnya. Panelis yang berisi Dewi Lestari, Elizabeth Pisani dan Triyanto Triwikromo meresponnya dengan berbagai gagasan. Mulai dari fungsi dunia digital sebagai medium pemberdayaan produk fisik, hingga perspektif klasik mengenai bagaimana format non-digital menjadi yang sakral dan lebih mendalam dibandingkan informasi yang dikemas dalam 140 karakter melalui sebuah tweet. Program ini menjadi sebuah revelation akan kekuatan internet terhadap tingkat immediacy yang berbanding terbalik dengan kualitas informasi yang tersebar. Sayangnya, program ini kekurangan angle dari sisi avid user media sosial yang mungkin mampu memperkaya diskusi dengan sumbangan opini mengenai kekuatan atau peran media sosial hari ini.

Edukasi menjadi poin yang hadir secara eksplisit dibalik ajang penuh hiburan ini. Kerinduan akan ruang diskusi terjawab sepanjang berjalannya festival ini. Adanya peleburan batas antara penulis dan pembaca yang hadir pun menjadi buah tangan bagi mereka yang mencari referensi maupun pengalaman baru. Satu hal penting yang patut diangkat adalah, UWRF tidak hanya berfokus pada format sastra konvensional. Sesuai progresinya, festival ini membuat sebuah program yang menjadi highlight tahun ini, yakni “Poetry Gets Loud” yang membahas puisi kontemporer atau yang kini bisa disebut sebagai poetry slam – bagian dari ranah spoken words. Mengundang empat penyair, Philip Wilcox, Tanya Evanson Michael Pedersen dari Neu! Reekie! dan Kadek Sonia Piscayanti, program yang hadir pada hari terakhir festival ini mampu membuat puluhan orang yang hadir siang itu menemukan keindahan format literatur modern langsung dari sang ahli. Hampir seluruh pengunjung yang memadati Taman Baca bersorak atas performa mereka yang sangat beragam. Bahwasanya literatur yang dulunya dianggap terbatas nyatanya dapat terus berubah, dengan tanpa mengurangi esensi kualitas yang ada.

Film sebagai salah satu variasi bentuk sastra juga menjadi primadona pada episode tahun ini. UWRF memberi ruang selebrasi bagi dunia perfilman Indonesia yang telah menciptakan luapan karya-karya berkelas dunia. Hadir untuk ikut mengulas perfilman Indonesia adalah sutradara muda Wregas Bhanuteja yang film pendek karyanya, Prenjak, memenangkan Semaine de la Critique di Cannes Film Festival 2016. Dan bagi Wregas pribadi, kesempatan seperti ini sangatlah berarti, seperti yang dikutip dari wawancaranya bersama kami beberapa waktu yang lalu, “Mungkin, melalui Ubud Writers & Readers Festival akan membawa kita untuk menelisik roots dari film itu sendiri, yakni sastra. Menelusuri akar sebuah kebudayaan, adalah aktivitas yang penting. Apalagi ketika konteksnya sastra dan literatur. Kita semua tahu kalau tulang punggung sebuah film adalah cerita. Secanggih apapun sinematografi, jika roots cerita tak kuat, maka film tersebut akan terlewatkan begitu saja.”

Sayangnya, korelasi tema Tat Tvam Asi yang diangkat pada perhelatan ke-13 ini tidak melulu hadir pada semua program, sehingga jika dicari benang merah antara program yang ada, butuh analisa lebih mendalam agar bisa menemui keberagaman yang disimbolkan melalui filosofi Hindu itu. Sebuah hal yang juga disadari oleh salah seorang panelis yang mencoba untuk mencari ekstrak tema dalam program yang ia isi. Kurangnya kurasi dan penyandingan panelis lokal dan internasinal seringkali membuat program penting jadi kurang menarik untuk diikuti. Cukup kontras jika dibandingkan dengan penjelasan yang dipromosikan dalam buku program. Hal itu juga mempengaruhi pasifnya pengunjung yang hadir dalam program, sehingga diskusi yang terjadi cenderung alot, bahkan redundant karena pesan yang disampaikan seakan tidak utuh.

Apapun itu, UWRF tahun ini mampu bangkit dari episode tahun lalu yang sempat diwarnai masalah perizinan karena tema mengenai ‘65 yang diangkat. Alih-alih bermain aman, festival ini justru membuktikan semangat besar untuk mengajak semua orang; tak terbatas mereka yang melek sastra atau tidak, untuk menjadi kritis dalam membahas perpecahan, konflik, maupun keberagaman di dunia. Karena hanya dengan pemahaman mengenai esensi keberagaman, sebuah bangsa bisa bangkit dari sejarah kelamnya, baik itu berupa tragedi kemanusiaan, hingga kebencian terhadap perbedaan yang dulu mendasari kebencian yang menyulut tragedi Bom Bali. Dan, bila dulu UWRF mampu menjadi salah satu titik dimana Bali bangkit dari terorisme, dalam gelarannya tahun ini UWRF telah menawarkan pandangan sekaligus solusi untuk menghadapi kebencian terhadap perbedaan yang kini semakin menghantui.