Pemilu Langsung Memang Tak Sempurna, tapi Harus Terus Terlaksana supaya Tak Lagi Jadi Orba

Dalam submisi Open Column kali ini, Adinan Rizfauzi menantang ide ‘pemilihan umum’ yang semakin hari mulai kehilangan arti ‘umum’ di dalam pelaksanaannya, meski proses ini masih penting demi konsolidasi demokrasi.

Words by Whiteboard Journal

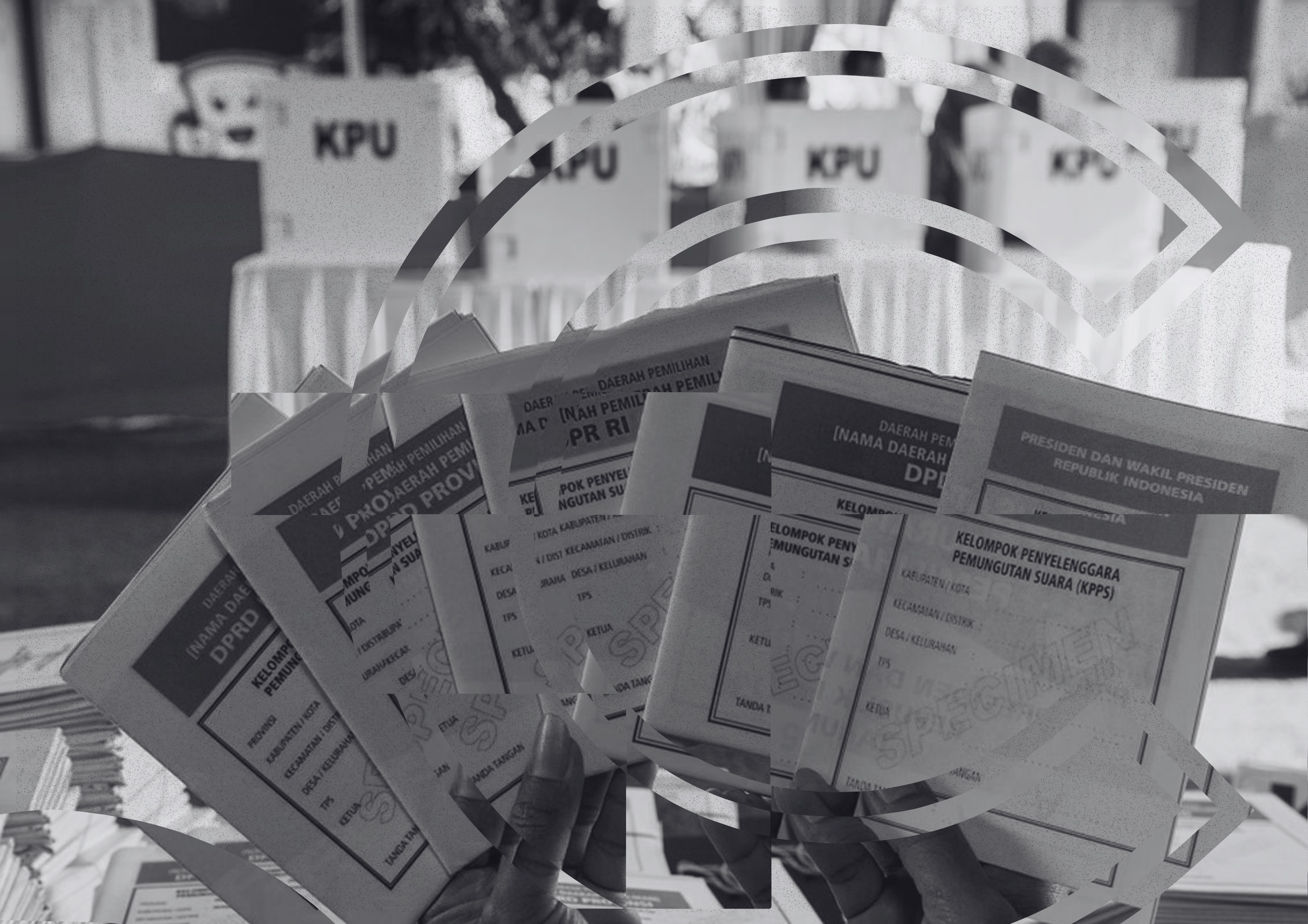

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) telah usai. Barangkali itu juga menutup hiruk-pikuk perbincangan politik mengenai Pemilihan Umum (pemilu) tahun ini. Layaknya kontestasi dalam hal apa pun, pemilu dan pilkada juga memunculkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Maka, tak heran jika ada yang kecewa dan ada yang puas diri. Ada yang marah dan ada yang terbahak. Ada yang masih optimis dan ada yang sudah pesimis.

Bermacam rupa emosi itu campur aduk menjadi satu, menyisakan satu pertanyaan yang belakangan makin nyaring: masih perlukah sistem pemilu oleh rakyat ini dilanjutkan?

Saya menduga pertanyaan tersebut muncul beriringan dengan rasa frustasi dan pesimis oleh mereka yang selama ini memiliki keistimewaan mengakses informasi, tapi tak cukup kritis mencerna makna pemilu dalam sistem demokrasi itu sendiri. Atau boleh jadi, yang mengkhawatirkan, pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari orkestrasi para elite politik dan oligarki yang mencoba menancapkan kuku lebih dalam ke pusaran kekuasaan. Apalagi wacana tersebut selalu muncul selama masa-masa pelaksanaan dua pemilu terakhir.

Kita tahu, sepanjang Pemilu 2024, mereka lah yang gemar mengobrak-abrik emosi publik. Pagar lembut penjaga demokrasi bernama etika politik ditrabas seolah itu adalah perbuatan yang kelewat sepele. Mengotak-atik aturan main, memobilisasi aparatur negara, penggelontoran bansos yang esensinya jauh dari tujuan awal dipertontonkan sedemikian rupa. Situasi tersebut, secara vulgar, juga berlanjut pada masa-masa Pilkada 2024, plus, di panggung ini, mereka juga melahirkan pasangan calon untuk mereka-mereka sendiri.

Hasilnya sudah bisa ditebak. Pengaruh para elite politik dalam mengorkestrasi proses pemilihan jauh melebihi dari apa yang dimiliki oleh publik. Kita dibuat jengah dengan situasi yang terjadi, apalagi ketika kita menyaksikan terpilihnya (beberapa) pasangan calon yang jelas-jelas dilahirkan oleh elite politik dan oligarki, bukan oleh rakyat kebanyakan.

Pada saat itulah rasa tak berdaya muncul, yang bermuara pada pendapat bahwa pemilu oleh rakyat sebagai hal yang sia-sia belaka, dan menyarankan agar pemilu dikembalikan ke sistem sebelumnya, yaitu pemilihan secara tidak langsung atau lewat perantara anggota legislatif. Pendapat tersebut ditopang oleh bermacam-macam alasan, tapi setidaknya dua alasan ini tampak mendominasi: pemilu oleh rakyat memboroskan anggaran dan perasaan sangsi bahwa warga kebanyakan belum cukup “pintar” dalam membuat pilihan.

Jika dua itu yang menjadi alasan, menghapus sistem ‘pemilu oleh rakyat’ dan mengembalikannya ke sistem ‘pemilihan tak langsung’ jelas tak menyelesaikan masalah. Lagipula, selama ini anggota legislatif juga tampak lebih dekat dengan oligarki ketimbang basis konstituennya. Konflik kepentingan anggota legislatif bila mereka diserahi hak suara mewakili publik dalam pemilihan tak langsung juga tak kira-kira, terutama karena kebanyakan dari mereka juga merupakan pebisnis.

Pada awal Oktober lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan sebanyak 61 persen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode ini berlatar belakang pebisnis atau terafiliasi dengan sektor bisnis. Itu baru di tingkat nasional. Jumlah politisi-pebisnis di tingkat daerah bisa jadi lebih banyak. Jika dilimpahi kewenangan penuh untuk memilih siapa yang bakal menjadi presiden atau kepala daerah, alih-alih memilih pasangan calon yang tepat bagi warga, yang ada mereka malah memilih pasangan calon bisa membuat bisnisnya berekspansi dengan mulus.

Dengan situasi tersebut, menyerahkan kembali hak suara kepada mereka sama saja mengembalikan demokrasi ke liang lahat. Tak ada yang bisa diperoleh dari publik selain menempatkan mereka ke bangku penonton paling belakang, yang ketika dipakai untuk bersorak pun, suaranya hanya terdengar sayup-sayup.

Alokasi anggaran untuk pemilu memang sudah selayaknya terjadi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang akuntabel sekaligus sarana pendidikan politik bagi warga. Tidak usah khawatir, uang pajak kita toh tidak sedikit. Lagipula, lebih baik anggaran dialokasikan ke pemilihan langsung ketimbang dipakai bancakan para elite (seperti halnya yang terjadi pada era orde baru).

Mengenai mereka yang sangsi terhadap kapasitas dan kecakapan warga dalam membuat pilihan, yang semestinya dituntut adalah perluasan akses pendidikan dan pemerataan ekonomi. Hanya dengan itulah warga dengan ekonomi pas-pasan dapat berdaya dalam membuat pilihan. Memangkas hak pilih warga justru malah merupakan langkah mundur dan malah memunculkan masalah bagi keberlangsungan sistem demokrasi.

Pilkada 2024 di Jakarta bisa menjadi salah satu bukti. Dengan kelas menengah yang relatif lebih banyak ketimbang daerah lain, warga paling tidak bisa mencegah calon yang paling dekat dengan elite politik dan oligarki untuk menang, atau paling tidak mudah menang.

Memang sulit untuk tidak merasa kecewa akan apa yang terjadi belakangan ini. Namun, sekali lagi, kekecewaan itu hendaknya tak serta merta membuat kita pesimis dan lantas menegasikan kepercayaan kita terhadap keberadaan sistem pemilu oleh rakyat, yang menjadi salah satu pencapaian reformasi. Boleh saja jika kita menuntut negara agar sistem pemilu dijalankan dengan lebih lebih benar dan bermutu, tapi menuntut agar “tak usah ada lagi” sistem pemilu secara langsung bisa berujung pada malapetaka.

Pemilu secara langsung juga merupakan salah satu jalan agar konsolidasi demokrasi—yang tak lain dari proses yang amat panjang—tetap berjalan, dan itu hanya bisa dilakukan lewat pemilu yang diselenggarakan lagi dan lagi.