Ciu Bekonang adalah Epitome dan Paradoks dari Bagaimana Kapitalisme Bekerja

Dalam submisi Open Column ini, Julia Prabarani menginvestigasi dan mengeksplor segala yang bersangkutan dengan ciu Bekonang—dari sejarah hingga pabrik dan relasi kuasa pemilik modal–tenaga kerja di dalamnya.

Words by Whiteboard Journal

Tulisan ini adalah sebuah representasi dari dikotomi moral. Ini adalah pengantar dari pola pikir yang sedemikian rupa kian kapitalis. Tanpa sadar, secara laun. Saya akan memandu Anda bagaimana saya ditampar sebuah perspektif lain yang seharusnya tidak jauh dari saya. Sudut pandang itu sejatinya dekat dan adalah saya.

Untuk memulai, kali ini saya mengajak Anda menengok sebuah industri beken di timur laut Kota Solo. Ini bukan industri besar seperti di kota metropolis yang berambisi membangun Eco City. Bukan pula industri(alisasi) yang gagal mengeja kearifan agraria dan keistimewaan adat. Ini adalah industri ciu Bekonang.

BABAK 1

Pabrik industri ciu bekonang. (Credits: Julia Prabarani)

Industri yang tumbuh dari sudut Kabupaten Sukoharjo ini sudah eksis semenjak 1950. Dulu, minuman beralkohol ini disebut dengan Batavia Arrack van Oosten. Produk dari industri yang sudah eksis semenjak masa kerajaan Mataram ini pernah populer di Eropa, terutama di Swedia. Abad ke-17 adalah abad di mana Mataram mulai mengembangkan budidaya seperti gula dan tebu sebagai bisnis waktu itu. Tetes tebu dari sisa pembuatan gula merupakan bahan baku dari ciu atau Arrack van Oosten.

BABAK 2

Petani di lahan sawah sekitar industri. (Credits: Julia Prabarani)

Industri tetaplah industri. Tidak berbeda dengan industri lain, industri ciu Bekonang juga dengan fasih menghasilkan polemik. Salah satu kelas yang berpolemik dengan industri ini adalah petani. Limbah bukanlah barang baru bagi petani sekitar Bekonang.

Berlindung di kata ‘tradisional’ dan ‘manual’ adalah alibi yang klise. Operasional yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak membuat industri ini berbenah diri. Secara berulang atau bahkan rutin, limbah ciu Bekonang dibuang ke saluran air. Coklat keruh berbau manis memuakkan barangkali adalah gambaran dari limbah ciu Bekonang. Keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tak lebih hanya sebuah kolam penampung badek (limbah ciu), tidak ada upaya pengolahan selayaknya IPAL harus beroperasi.

BABAK 3

Limbah ciu, masuk ke lahan persawahan. (Credits: Julia Prabarani)

Petani di sekitar industri ini nelangsa betul akan ladang mereka yang terinvasi. Perlawanan serta protes sudah mereka upayakan melalui berbagai saluran. Melalui Pemerintah Desa, langsung ke industri, hingga melapor ke pihak berwajib. Pada titik tersebut, petani masih bedaya.

Perlu dipahami, teman-teman, bahwa kita belum bisa bernafas lega usai mengetahui fakta bahwa petani sudah mampu untuk mengangkat suara. Hal tersebut lantaran industri tetap bebal dan membuang limbah ke saluran air. Merespons aduan dari petani, pihak yang sudah disebutkan hanya mampu memberikan sosialisasi kepada industri, tidak lebih dan tidak kurang. Sangat minimal.

BABAK 4

Supply bahan baku ciu Bekonang. (Credits: Julia Prabarani)

Dari limbah dan menghasilkan limbah, itulah ciu Bekonang. Bos-bos yang berorientasi kepada profit, abai terhadap lingkungan dan petani yang lemah melalui kerusakan sawah. Dengan sederhana saya mengartikulasikan bahwa industri dan produk ini sejatinya adalah sampah. Bagaimana ia diolah dari baku yang merupakan limbah, proses yang jauh dari kata higienis, standar yang saya pertanyakan untuk keamanan konsumsinya, hingga dampaknya terhadap lingkungan.

BABAK 5

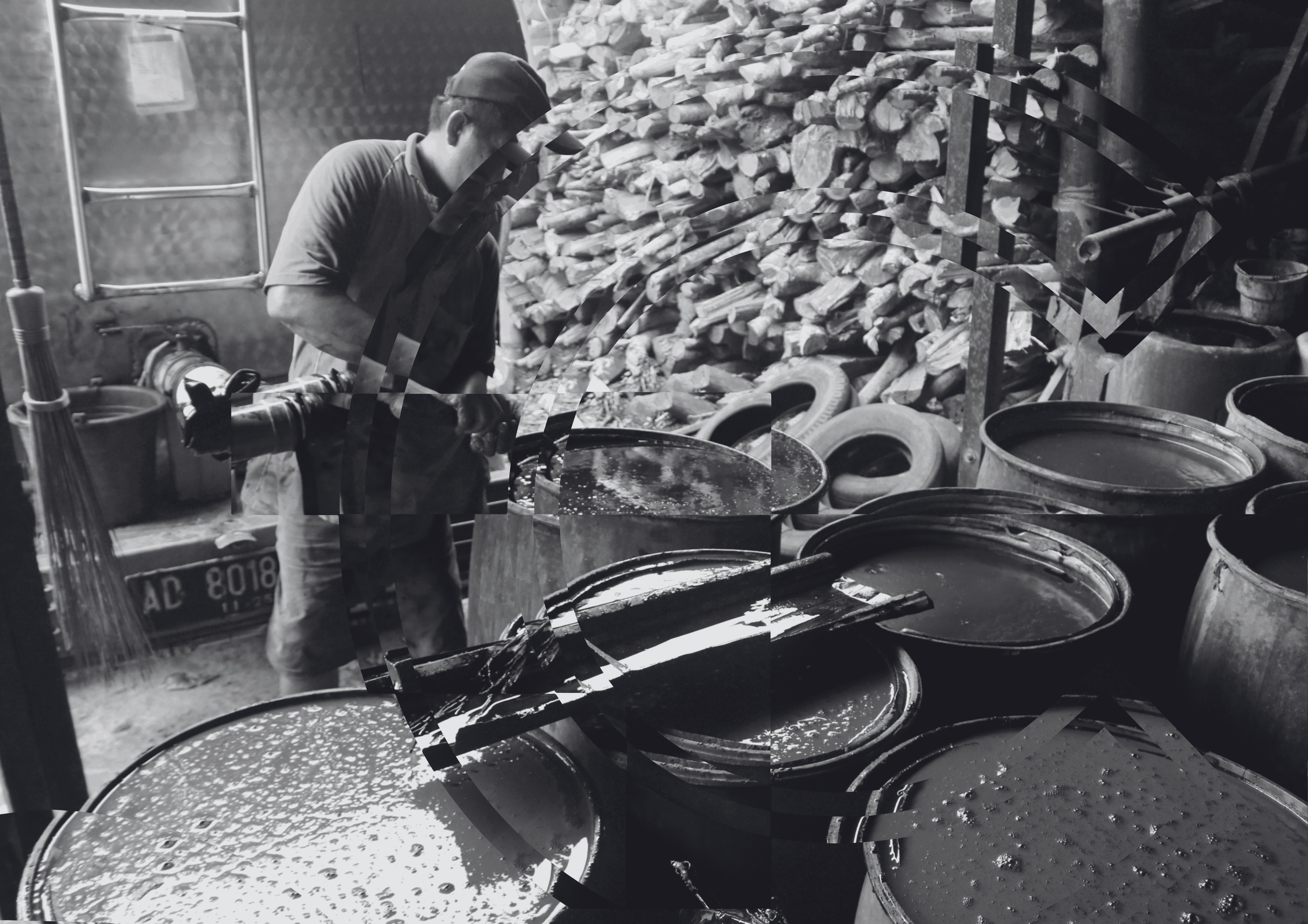

Seorang pekerja industri Ciu Bekonang. (Credits: Julia Prabarani)

Teman-teman, kalimat penutup babak sebelumnya cukup untuk membuat saya kembali meninjau ulang bagaimana industri ini bekerja, dan kesempitan pola pikir saya. Mari kita tarik ke belakang dan melihat bagaimana industri ciu Bekonang beroperasi. Dari Kerajaan Mataram yang mengelola Pabrik Gula Tasikmadu, Colomadu, hingga zaman Pendudukan Belanda, secara asumsional kita bisa melihat bagaimana pihak-pihak tersebut berelasi dengan warga Bekonang.

Barangkali, belasan dekade lalu, warga Bekonang adalah kelompok yang hanya bisa dan mampu menghasilkan sesuatu dari limbah. Pengolahan pertama tetes tebu dilakukan oleh orang yang memiliki kapital lebih mereka. Bisa juga kita asumsikan bahwa warga Bekonang bukanlah pihak yang memiliki kuasa atas produksi mereka, tetapi pihak di lain yang ada di atasnya. Antara pemilik usaha dan para tenaga kerja, selalu ada relasi yang termanifestasi dalam beberapa bentuk hubungan, patron–klien, pemilik modal dan tenaga kerja.

BABAK 6

Produk ciu yang sudah siap diedarkan. (Credits: Julia Prabarani)

“Drinking serves simultaneously to construct both a sense of communal identity for those drinking together or sharing tastes and a sense of difference and boundaries from others.” – Dietler (2008).

Masyarakat Surakarta membuat dan mempertahankan identitas serta relasi sosial dalam komunitas melalui praktik produksi alkohol (pengrajin) dan budaya minum alkohol (konsumen). Ada kesamaan antara pemuda desa di pematang Kabupaten Sukoharjo dengan pemuda suburban di Kota Solo. Keduanya sama-sama penegak ciu, apa pun alasannya.

Selalu ada kontinyuasi budaya minum yang sudah ada sejak dulu, dan itu bukanlah sebuah penyimpangan. Ciu adalah produk budaya dan identitas. Ciu adalah manifestasi unggah-ungguh bagi social drinkers.

BABAK 7

Babak 5 dan 6 adalah gambaran dari ketidakmampuan saya sebagai seorang penulis untuk menentukan keberpihakan saya. Pada babak 1 hingga 4 saya melepeh ciu, dan babak seterusnya saya berbalik mengejawantahkan validasi saya akan minuman itu. Kita menyebutnya sebagai hipokrit.

Dalam wawasan saya, kita harus selalu memilih. Selalu ada kotak-kotak kecil yang kita pakai untuk melihat sebuah fenomena dan menyajikan itu dalam tulisan. Barangkali, bagi kami ketidakberpihakan dan ketidakpastian itu lebih mengerikan daripada malapetaka tempe bongkrek. Aduhai sesaknya imaji penulis. Namun kali ini, atau setidaknya dalam tulisan ini, saya menumpang berteduh barang sejenak dalam ketidakberpihakan. Numpang mengangso dari segala kenisbian ciu yang ada.