Mengeksplorasi Bermacam Sisi Manusia dalam Sinema bersama Makbul Mubarak

Dari bahasan mengenai film award winning-nya, Autobiography, hingga perspektifnya dalam memberi nyawa ke dalam film, kami duduk bersama Makbul Mubarak untuk ngobrol mengenai apa yang ada di dalam dan luar layar sinema.

Words by Whiteboard Journal

Teks: Garrin Faturrahman

Foto: Whiteboard Journal/Garrin Faturrahman

Makbul Mubarak sudah membuktikan dirinya dengan karya-karya yang pernah dianugerahi penghargaan lokal dan internasional. Kendati begitu, ia selalu meninggikan pentingnya belajar dalam proses perfilman. Mungkin, hal ini bisa dihubungkan dengan latar belakangnya sebagai dosen studi film. Kausalitas kedua poin ini bisa ditemukan di sepanjang deret filmografinya.

Ruang tengah dan teras kantor Kawan Kawan Media menjadi tempat di mana perbincangan kami dengan Makbul berjalan luwes dan terus-menerus bergulir dari topik ke topik—seperti halnya skenario ngobrol dengan seorang kawan tanpa dikejar oleh waktu.

Dari kisah mengenai film-film beliau, konsep bahasa sehari-hari, hingga cancel culture, segalanya goes to show seberapa pentingnya aspek kehidupan dan manusia bagi Makbul dalam film-making.

Momen apa dalam hidup yang menjadi turning point bagi Anda untuk menekuni film?

Kalau dibilang turning point, sih, nggak ada ya. Sebenarnya nggak ada. Awalnya kan, pertama, suka nonton, dan sebenarnya kalau dirunut dari awal, suka cerita sebenarnya—suka pada cerita, bukan suka bercerita—dari kecil.

Gue tuh memang tinggal di desa yang kalau siang itu nggak ada listrik. Listrik itu adanya jam 18.00 sore, sampai jam 02.00 pagi. Jadi, listrik tuh sehari cuman 8 jam. Nah, kalau siang tuh, kita nggak tau mau ngapain. Kalau dipikir-pikir tuh, kayak, nggak bisa nonton TV (kalau anak 90-an kan nonton TV). Les juga nggak ada karena di kampung itu nggak ada les, listrik nggak ada. Jadi untuk hiburan, cuma ada dua model hiburan dulu: Kalau nggak main ke laut (karena desa gue dulu di pinggir laut), atau di pinggir pantai gitu. Yang kedua, perpus. Hiburan kita tuh perpus. Entah kenapa, buat anak-anak kampung kami tuh membaca [adalah hiburan] karena nggak ada hiburan lain. Baca majalah, dan dulu majalah keluarnya sebulan sekali kan, udah selesai [baca], nunggu lagi—kayak kita nunggu series sekarang.

Nah, di kampung gue tuh ada perpus. Perpus sekolah, perpus SD yang bukunya tuh, karena kami tinggal di daerah yang bisa dibilang tertinggal kali ya, jauh dari Jakarta, di Sulawesi Tengah, itu tuh bukunya nggak pernah di-update. Kalau kita lihat nama depannya tuh masih nama departemennya tuh P&K, singkatan dari Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, di tahun 70-an namanya bukan Dikbud, tapi Departemen P&K. Jadi, kalau kita lihat buku-bukunya tuh masih terbitan P&K, karena perpus itu tuh nggak pernah di-update.

Di situ gue baca novel-novel. Kegemaran gue terhadap cerita tuh kalau dilihat balik, itu mulainya justru dari itu, dari mengubek-ngubek buku di perpus itu. Dan perpus itu tuh nggak pernah dijagain sama guru, nggak pernah, dibuka aja terus, karena nggak ada yang nyolong buku juga, nggak ada. Maksudnya, orang juga nggak tertarik gitu.

Jadi, yaudah kita baca di situ. Nah di situ gue mulai mengenal, tanpa sadar ya, baru kemudian ketika udah gede baru sadar, oh ternyata buku yang gue baca waktu itu tuh matters gitu, kayak gitu. Misalnya buku-buku, novel-novel ya, seperti Salah Asuhan Abdul Muis, novel-novel Indonesia tahun 1920-an. Di Bawah Lindungan Ka’Bah-nya Hamka tuh gue baca di situ, terus ada…

Bagaimana dengan buku Pramoedya Ananta Toer?

Itu, waktu itu di-ban ya. Pramoedya waktu itu nggak ada di perpus. Gua ketemu itu masih nanti, waktu itu presiden-nya masih Soeharto. Novel-novel kayak gitu tuh, A.A Navis misalnya, Robohnya Surau Kami, itu gue baca di situ, dan itu hiburan aja buat kita gitu. “Oh, [ternyata] cerita-cerita ada yang kayak gini,” dan gue suka tuh cerita-cerita itu. Ya, mungkin waktu udah gede, kayak, merasa… gue pernah mencoba di Jogja dulu waktu kuliah, mencoba menulis novel, kayak Ali lah, mencoba menulis novel. Waktu SMP gue suka juga nulis gitu di buku tulis. Di buku tulis nulisnya, dipinjem temen, dipinjem temen, ilang. Setiap dipinjem temen, ilang, nggak balik lah. Dibaca, udah selesai, hilang. [Kawan penulis kami, Ali Ma’ruf – Ed.]

Nah, pas kuliah gue coba lagi nulis. Karena udah ada komputer, nulisnya di warnet.

Tulis, kirim ke penerbit, ditolak.

Pokoknya, kayaknya gue nggak bakat deh nulis, tapi gue menyenangi cerita, dan suka nonton film. Jadi, dari situ awalnya: Suka nonton film, datang ke acara-acara film, nonton gitu, kenal sama anak-anak film, jadi seneng.

Waktu itu kayak, “ternyata bikin film tuh ribet, orangnya banyak, butuh duit, kayaknya nggak feasible nih,” Akhirnya, mencoba me-review, dan bikin resensi aja nih—gratis kan. Kita nonton film, bikin resensi, kita terbitin di Blogspot, kayak gitu-gitu. Awalnya kesukaan film itu tuh dari situ, dari nonton dan ngulik. Kalau dibilang apakah ada turning point, “ah gua mau jadi sutradara”, itu tuh nggak ada. Awalnya semua tuh coba-coba. Kalau dipikir-pikir sebenarnya sekarang juga masih coba-coba. Kayak… coba ah bikin film kayak gini, coba kayak gini. Dari situ, mungkin, apa ya… gue nggak tau ya, tapi rata-rata cita-cita tuh, kayak gitu nggak sih? kayak, lo pasti bisa berada di sini, bekerja di sini pasti juga awalnya coba aja lah.

Nggak ada yang seperti di film-film, kayak: suatu malam ada montage dan musik lalu kemudian “aku ingin menjadi” gitu kan. Nggak ada sih. kalau ditanya gini, gue kayak “momen [turning point] mana yak?” kayaknya nggak ada sih. Semuanya tuh coba-coba bikin resensi, terus punya beberapa portfolio paper gitu, paper kajian film, coba ah.

Gue kan S1-nya HI ya, [tapi] pengen belajar film lebih serius, mau coba S2-nya bisa nggak ya gue menyeberang dari HI ke film, gitu. Yaudah, nyari beasiswa, coba-coba, submit tulisan-tulisan itu, portfolio itu, eh dapet, yaudah kuliah. Itu juga kuliah mau jadi apa nggak tahu! Belajar aja dulu, belajar, belajar. Yaudah, terus lulus, ngapain ya? Terus ngajar anak film. Terus, eh iseng yuk bikin film. Terus coba bikin, jadi. Iseng lagi bikin film panjang kayak gitu, terus berikutnya kita mau ngapain?

Sampai sekarang tuh kayaknya masih coba-coba deh, nggak ada turning point-nya itu. Selalu mencoba aja. Cuma, memang sekarang sudah bukan mencoba segalanya ya, tapi mencoba film aja gitu. Satu aja. Dulu gue emang suka pindah-pindah, memang menyenangi seni. Gue suka sastra, gue suka baca buku, pernah suka banget sama musik, pengen jadi musisi, nyoba, nyoba, nyoba. Pindah lagi ke film. Nah, mungkin dibilang kayak, “ah gue di film aja deh” itu juga mungkin karena, “kok kayaknya semua coba-coba gue tuh banyak yang berhasil di film,” jadi yaudah deh, gue tetep di sini aja. Sejak 2009, berarti ini tahun ke-14 gue menekuni film, dan kayaknya sejauh ini masih betah, gitu.

Dulu mah awalnya coba-coba, pindah-pindah: mau nulis novel, mau jadi musisi. Tapi, kalau mau jadi pelukis nggak pernah ya karena gue dari dulu nggak bisa gambar. Mungkin, film ini seni ketiga yang gue coba-coba, gitu, terus oh, udah 14 tahun ya ternyata.

Anda berprofesi sebagai dosen program studi film. Apa yang membawa Anda untuk mengajar dan menyiapkan generasi-generasi berikutnya dalam sinema Indonesia?

Nah, menyiapkan generasi-generasi berikutnya ini juga sebenernya nggak ada yang kayak, oh gue mau ngajar karena gue ingin… gitu. Sebenernya tuh, karena seneng belajar sih. Gue seneng belajar, ngulik lah—bukan belajar yang kayak di kelas gitu ya. Teoritis iya, tapi ngulik sendiri teorinya, baca buku, nonton YouTube, punya temen-temen ngobrol. Kalau di Sintesa (Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa FISIPOL UGM), kayak gitu-gitu kan isinya temen ngobrol semua, kan. Gua sadar dulu di kampus gue, gue nggak punya temen untuk itu, makanya gue dulu mainnya ke UGM seringnya. Karena di kampus gue kan anak HI, dan anak HI beda lah obrolannya. Gue tuh lebih menyenangi pop culture, film, musik, bareng temen-temen gue anak UGM, anak Komunikasi, anak HI juga, anak IP (Ilmu Politik). Nah, jadi seneng ngulik, tapi pas udah lulus kuliah kayak, gimana nih gue nguliknya? Gue belajarnya gimana? Sementara kalau lo udah lulus kuliah, lo butuh duit lah. Gue mikir kayak, “duh, gimana caranya gue belajar terus tapi gue dapet duit?” Waktu itu [pilihannya] ada dua nih: either gue lanjut S3, atau gue ngajar. Kalau gue ngambil S3, itu kayaknya cuma menunda empat tahun, nanti gue akan balik ke kegelisahan ini lagi, gitu. Kalau setelah S3 lu masih kayak gini juga, ya nggak ada ujungnya, gitu. Jadi, ngajar kali ya? Ngajar tuh enaknya: lo tetep belajar, lo bisa terus belajar. Apa lagi seni itu kan dua arah ya, lo belajar dari mahasiswa lo juga. Kadang kalau ngajar tuh menyenangkannya tuh adalah, ya lo harus belajar, lo besok ngajar mata kuliah ini, malemnya lo harus baca—minimal di-refresh lagi [mengenai] apa sih yang kita tahu.

Nah, itu sebenarnya yang gue senangi dari mengajar tuh itu. Apalagi kalau kayak, dapat sesuatu dari mahasiswa: mahasiswa ngomong ini nih, nah gue nggak tau tuh, ya pulang-pulang gue bakal pelajarin.

Bener-bener dua arah ya?

Dua arah, kalau seni sih, iya. Sebenernya pendidikan harusnya gitu ya, cuma ya kita kalau di Indonesia kan, dinamikanya nggak se-egaliter itu ya… Jadi, itu sebenernya yang gue senangi dari mengajar. Itu tuh begitu dinamik, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya, kita bisa ngulik terus. Gue bisa hidup dari situ.

Bisa dibilang ini hitting two birds with one stone ya?

Iya, bisa dibilang begitu. Dan gue sebenernya dari mengajar ini gue dapet banyak banget. Gue mendapatkan confidence pertama gue untuk membuat film tuh dari mahasiswa-mahasiswa gue. Mereka yang bilang, “bikin aja deh mas, coba satu, coba, coba. Daripada ngobrol-ngobrol gini aja, coba buktiin tuh, kalau dituangkan itu jadi [apa],” Mereka nemenin gue bikin film. Film pendek pertama gue tuh dibantuin sama mahasiswa-mahasiswa gue, gitu. Jadi gue sebenernya yang dilatih sama mereka.

Saling belajar ya?

Iya, begitu.

Oke, film pertama. Mungkin boleh cerita sedikit tentang film pertama itu?

Film pendek ya. Dulu itu 2015, ya itu, hasil-hasil nongkrong sore sama mahasiswa, ngobrol bikin film yuk!

Bikin film yang bercerita tentang sepasang suami istri yang sebentar lagi mau diusir dari kontrakannya karena nggak bisa bayar. Lalu kemudian, suatu malam, si istri ini menemukan suatu kejadian aneh gitu, bahwa ketika mereka saling menyakiti satu sama lain, literally, itu akan ada uang yang jatuh dari langit-langit, secara magis, gitu. Jadi premise-nya kayak gitu. Jadi yang main itu dua orang, suami istri—mahasiswa gue dua-duanya—di rumah, di kontrakan mereka yang adalah rumah kontrakan gue.

Jadi syutingnya setiap pulang kuliah. Selama tiga hari kita syuting. Malem, karena kita syutingnya tuh sempetnya malem doang. Jadi, yaudahlah, naskahnya kita bikin malem semua. Eksteriornya ada nggak? “Aduh, tapi kalau eksterior,” kata mahasiswa gue waktu itu, “lampunya butuhnya banyak!” Yaudah, satu aja eksteriornya, sisanya di dalam rumah, karena kita waktu itu cuma punya lampu dua biji.

Udah selesai gitu, terus mau diapain ya? Akhirnya kita kirim ke festival, coba aja. Dulu ada festival namanya XXI Short Film Festival, itu festival film pendek punyanya 21. Masuk tuh di situ, menang di situ.

“Anjir, ternyata orang tuh ada yang merespon film kayak begini?” Yang kita sadari di kemudian hari kalau secara teknis sebenernya banyak yang salah gitu, tapi namanya ya juga proses berkreasi lah, jadi gitu lah. Terus, yaudah, akhirnya itu film pertama, dan kenapa premise-nya seaneh itu tuh, karena gue waktu itu tinggal di Serpong ya. Serpong ini daerah yang setiap hari tuh dibangun (sampe sekarang sih). Tapi, zaman itu tuh AEON mall baru dibangun, ICE BSD baru dibangun. Jadi setiap hari kalau kita lagi nongkrong di samping kampus, ketemunya tuh sama buruh. Buruh-buruh, kuli-kuli tuh, ya gue ngobrol sama kuli-kuli itu, kita beli starling gitu, kopi-kopi keliling, ngobrol. Ngobrol, terus salah satu dari mereka cerita, kayak, kan gue nanya dong; “tapi keluarga hidup pak kalau kerja kayak begini? Kan harus ngirim ke kampung, apa segala macem,” ya nggak cukup katanya. Cuman, ibarat kata, katanya, kita kalau mau pesugihan kayak apa juga nggak bakal nutup lah. Gue lihat badan-badan kuli tuh banyak cedera-cederanya, dan gue merasa bahwa jangan-jangan sebenarnya mereka bekerja dalam sebuah lingkup yang sangat keras, ada kekerasan di situ, ada sebuah impossibility di situ. Mereka tahu bahwa mereka bekerja sekeras apapun yang mereka inginkan itu impossible untuk tercapai, tapi kalau mereka berhenti bekerja ya, mati gitu, nggak hidup. The impossibility of obtaining what you dream of ini sebenarnya, yang kaya… nah itu gue belajar lagi dari kuli itu. Ini menarik banget nih, karena bukankah kita semua ketika bekerja itu, bangun pagi, menembus macet, pergi ke kantor, isn’t that some kind of violence?

In a way.

In a way, kan? We go against our pleasure, gitu. Pleasure kita tuh kita masih mau tidur, bangunnya jam 12.00, tapi kemudian kita memaksa bangun dan commuting dan ya, in a way capitalism gitu, uang, dan violence itu sepaket: Capitalism and violence itu sepaket, nah film itu sebenarnya, dengan cara yang sangat absurd, gue mencari cara yang paling mudah aja untuk memvisualkan waktu itu bahwa uang, violence, survival, dan capitalism itu satu paket, lah. Is that a good thing atau a bad thing? kita nggak tahu, tapi tergantung, tapi ya pasti itu bad thing ya, kalau masih ada violence itu pasti bad thing—cuma mau gimana? Film itu waktu itu memotret ironi itu aja, gitu.

The impossibility of surviving?

The impossibility of a happy ending. Iya, maksudnya kayak, attending to your dreams itu a happy ending, dong? Seperti di film-film Disney kan, kalau lo mencapai apa yang lo inginkan, and then happily ever after, tapi [emangnya] ada ya manusia yang kayak gitu? Tapi kemudian ketika kita tahu bahwa itu tidak ada, kok lo masih kerja tiap hari? Jadi kerja itu untuk attending to your dreams, achieving your dreams, atau sebenarnya biar nggak mati aja? Nah, tegangan-tegangan itu.

Sedikit poetic justice juga ya, the irony itself?

Ya, agak absurdist ya sebenarnya. kayak, kalau… apa ya, kayak hamster aja, gitu. Terus muter di rodanya, dan kita nggak tau dia melakukan itu untuk apa, tapi kalau dia nggak melakukan itu, hamster sakit kan biasanya, kayak gitu. Jadi film pendek itu tuh cuma mau bicara soal itu, gitu.

Satu itu, dua juga dari mas Makbul yang menemukan confidence untuk melanjutkan film dari situ, ya?

Ah, itu ya, kan kita kan kalau bikin film kan enaknya selalu rame-rame kan. Film-film itu kan mungkin kerja komunitas, gitu. kalau penulis kan biasanya dia kerja sendiri, pelukis bekerja sendiri, musisi kadang-kadang dia di kamar dan kerja sendiri. Kalau film tuh tidak mungkin bekerja sendiri—dia kayak teater gitu, nggak mungkin bekerja sendiri. Confidence itu didapatkan karena kita rame-rame, gitu. Itu pentingnya komunitas kayaknya kalau di film, gitu, karena ada orang yang kayak ketika kita down tuh, kayak “coba lagi!”. Nah, waktu itu tuh itu muses untuk film kedua itu tuh ya mereka, “yuk kita coba lagi yuk, kan ada uang hadiah tuh dari film pertama, kita coba aja” gitu, kita coba bikin. Coba bikin lagi, film yang kedua itu, itu judulnya Wabah, nah itu nggak ke mana-mana.

Itu kayak, ah, kita maksudnya kan bereksperimen ya. Eksperimen yang ini nggak ini deh, nggak berhasil. Nggak berhasil in a way bahwa, karena kita sendiri nggak puas, gitu. Kita sendiri nggak puas, kok ada hal yang nggak utuh, gitu, di dalam karya yang ini. Yaudah, gitu. Dari situ, gue kayak, udah deh gue kayaknya nggak usah, gue balik ngajar aja. Kalian aja yang bikin film, gue nggak. Nah, tapi mereka kayak, “mas, tiga. ini angka tiga, angka ini nih.”

Third time’s the charm.

Iya, kayak “lu kan [sudah mencoba] dua nih, satu lagi, satu lagi. kalau yang ini nggak works, yaudah lo balik ngajar aja,”. Gua kayak, coba deh. Akhirnya bikin yang ketiga, judulnya Ruah, ini tahun 2017, nah Ruah ini dapat piala Citra waktu itu, buat film pendek. Jadi, dari situ gue kayak, wah kalau dapet piala Citra berarti ada tanggung jawab terhadap… piala Citra kan FFI ya, it’s an industry statement, berarti gue punya tanggung jawab kepada banyak orang. Gua waktu itu entah kenapa berpikir bertanggung jawab bahwa, hadiahnya uang pajak, yang kayak gitu. Orang tuh udah memikirkan film ini, menghabiskan banyak tenaga untuk menilai film ini dan segala macem. Entah kenapa waktu itu gue berpikir bahwa, “oke berarti kayaknya gue harus bikin lagi deh, satu lagi,” gitu. Jadi nagih.

Jadi nagihnya itu, karena kayak, “oh yang ini works,” terus… works itu, dalam artian, apa yang gue tonton lagi, kayaknya oke, maksudnya yang ini gue nggak merasa terlalu bermasalah. Maksudnya, tentu saja ada things to improve, ada, pasti. Cuma, oke nih, coba lagi ah, sekali lagi. Kayak, selalu penasaran, dan sampai sekarang ternyata kayak gitu terus.

Ada pursuit-nya, ya?

Iya. Coba lagi ah, coba lagi ah, coba lagi ah, kayak, ya kayak hamster, nggak tau juga to what end, gitu. Emang orang bikin film tuh apa sih yang ingin dicapai? Apa yak? kayak gitu, seneng aja.

Se-simple seneng aja?

Iya, seneng, terus kemudian, makanya gue kayak, bikin film tuh kuncinya harus senang. Kalau kita bikin film tuh nggak senang, sampe sakit dan segala macem, itu kayaknya terus what’s the point? Emang kita ngejar apa, sih? kayak gitu.

Applies untuk karya apa pun itu, ya. Bahwa semua harus dari kesenangan pribadi?

Kalau gue at least begitu, tentu saja orang berkarya motivasinya beda-beda ya. Ada orang berkarya untuk mencari uang, ada yang berkarya untuk hidup, ada yang berkarya untuk… macem-macem lah, dan semuanya sebenarnya sah-sah aja, cuma dalam kasus gue ini kayak, gue nggak dapet duit dari sini, maksudnya ini bukan mata pencaharian utama gue juga waktu itu. Yaudah, kalau kita nggak mengincar uang di situ, kita mengincar apa sih? Ya kita mengincar kesenangan aja gitu. Seneng, gembira, gitu. Itu aja sih, sebenernya.

Terus, setelah film yang ketiga itu, gue coba nulis lagi ah, bikin lagi ah. Bikin, nulis, nulis, coba nggak gue batasi dulu, mau bikin film pendek atau panjang, pokoknya tulis aja dulu. Tulis, tulis, tulis… nah jadi 70 halaman, gitu. “Wah, ini nggak bisa pendek nih,” yaudah lanjutin aja. Itulah naskah awal Autobiography tuh itu. Seperti itu sih sebenernya.

Percobaan keempat berarti?

Iya, percobaan keempat. Tapi, ada lah film-film pendek lain gitu di tengah-tengah buat latihan, kayak gitu, ada. Cuma, itu cikal bakal Autobiography di awal.

Mengenai film-film yang pernah dicoba, yang pertama gue tuh nangkepnya drama ya.

Iya, bisa dibilang drama, tapi ada bumbu fantasi lah ya, karena itu kan nggak real lah yang kayak begitu. Ada bumbu fantasi.

Jadi teringat sama manga yang seperti itu.

Oh, manga? Banyak lah cerita-cerita kayak gitu, maksudnya itu kan logika pesugihan ya, kayak lo melakukan sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan itu bentuknya biasanya tumbal, kalau dalam logika Jawa gitu, tumbal, terus nanti lo dapet apa: dapet kekayaan, dapet umur, dapet awet muda, gitu.

Benefits, dan itu violence lagi-lagi.

Dan itu, iya, maksudnya itu pertukaran kekerasan sebenarnya, kan. Tapi kan itu juga nggak… kalau kita bilang, apakah itu sesuatu yang sangat segar secara ide? Tentu saja tidak, ya.

Maksudnya, Goethe aja dulu menulis soal Faust, kan, seorang Faust yang melakukan perjanjian dengan setan, dan itu Jerman loh. Maksudnya, logikanya mirip, gitu. Makanya ada istilah Faustian Bargain, ya. Dia ngasih sesuatu ke setan untuk mendapatkan sesuatu in return—sama aja kayak pesugihan di Jawa. Waktu itu, gue pikir-pikir, sebenernya kapitalisme juga begitu. Sebenernya lu memberikan 9-to-5 lo, gitu, lo memberikan jiwa raga lo untuk tempat lu bekerja, in return UMR. Sama, gitu. Jadi kayak, who are we to judge orang-orang yang melakukan pesugihan?

Ini cuma pesugihan with extra steps.

Iya, ini hanya pesugihan yang diatur sama Dirjen Pajak, gitu. Jadi kayak, kita selalu ngeliat orang-orang, “ah terbelakang, ini, ini, ini,” come on man. Itu juga pengaruh ya mungkin.

Gue pernah baca di salah satu interview Anda, ada kutipan: “suka film-film yang menegangkan, sehingga saya coba untuk membuat juga.” Lantas, setelah ini, ada genre lain yang mau disentuh, atau mungkin ada genre yang nggak bakal disentuh?

Wah, kalau yang pengen sebenernya, yang pengen banyak, ya, cuma… kayaknya [dari] yang susah dulu kali ya:

Superhero tuh menurut gue genre yang mungkin sangat susah gue sentuh. Karena the notion of superhero itself gue agak susah untuk percaya, itu mitos kan sebenarnya kan. Kita bicara soal superhero itu kan sama kita bicara soal messiah yang akan menyelamatkan dunia, gitu, sama kayak kita bicara soal akhir zaman. Kenapa selalu superhero tuh selalu bicara soal kiamat? Kalau superhero-nya nggak bertindak, maka akan kiamat—film-film kiamat kan, sebenarnya. Lalu kemudian akan ada a binary good and evil, yang sebenarnya dalam film-film gue dan kepercayaan pribadi gue, gue nggak terlalu tertarik pada notion good and evil. “Masa sih ada pure good and pure evil?” kayak gitu, kecuali kemudian ternyata 20–30 tahun lagi konsepsi kita soal superhero itu berubah. Lalu kemudian, sejauh ini, superhero itu hanya berputar di persoalan kekuatan, yang disebut super itu tuh karena dia punya kekuatan dan kekuatannya itu fisik. Selalu kekuatannya itu berkelahi. Apakah kemudian dimensi power itu selalu adalah soal kekuatan berkelahi? Itu gue juga masih sulit untuk menerima, kecuali, lagi-lagi, 20–30 tahun lagi kita ada konsepsi baru soal apa itu “super” dalam superhero, gitu.

Tapi, gue seneng nontonnya. Bikinnya gue kayaknya nggak sanggup, gitu. Seneng gua sama superhero-superhero Indonesia, kayak Gundala, Virgo (ini gue belum tonton tapi kayaknya gue akan sangat tertarik nonton ini). Gue seneng nontonnya, gue nonton Marvel dan DC, bahkan superhero-superhero dari negara-negara yang bukan Amerika gitu, gue tontonin. Kayak, dulu ada film dari Turki judulnya “Thou Gild’st the Even”. Itu sebenernya adaptasi Shakespeare tapi dibikin jadi film superhero. Jadi, [di film itu] ada sebuah kampung di Turki di mana semua penduduknya memiliki super power. Nah, film itu mempertanyakan, ketika semua orang memiliki super power, what does superhero mean?

Dan kekuatan-kekuatan super mereka tidak digunakan untuk menyelesaikan persoalan dunia, melainkan persoalan rumah tangga, karena semua orang punya. Istrinya bisa menghentikan waktu, suaminya bisa apa, jadi kayak gitu gitu.

Ternyata, range-nya [film superhero] tuh luas banget, gitu, cuma memang sejauh ini yang di-approve oleh industri, bisa dibilang begitu ya, itu tuh genre yang gue belum tertarik untuk menyentuh, ya. Kalau yang membuat gue tertarik ya, karena gue suka nonton film-film yang punya tensi, punya tension, gitu, not necessarily thriller, action, karena, lagi-lagi, menurut gue dimensi kekuatan yang dibuat cuma soal dimensi fisik itu kurang menarik buat gue. Sekarang, lagi-lagi, sekarang, gue tertariknya justru sama dimensi-dimensi kekuatan yang lain, gitu, selain kekuatan-kekuatan fisik.

Bahkan implicit juga, ya?

Kekuatan implicit. Kekuatan kata, kekuatan tatapan, kekuatan gerak tubuh, kekuatan peristiwa, gue tertarik pada itu. This explains mungkin kenapa Autobiography juga begitu modelnya.

I’ll get to that in a bit.

Hm. Jadi, sejauh ini, next-nya yang gue kerjain itu rata-rata punya elemen-elemen ketegangan gitu.

Oke, next question. Mas Makbul juga adalah kritikus film?

Dulu.

Dulu?

Iya, orang yang menyebut ya, saya tidak pernah menyebut sendiri! Karena it’s not a job. Nggak ada yang pernah nanya, “kamu kerjanya sebagai apa?” “Kritikus film.” Itu terminology yang disematkan orang karena kita melakukan hal yang kritis terhadap film, gitu aja. It’s not a job. Gua nggak pernah dibayar dari situ, gue nggak pernah proclaim diri sebagai itu, Bahkan tempat gue berkontribusi pun kayak misalnya majalah atau koran waktu itu, yang published ya, itu tidak pernah menempelkan itu gitu.

Kalau dipikir-pikir, kritikus film itu bukan suatu profession, ya?

Kritikus musik juga bukan.

It’s just how you voice your critics?

Iya. Sebenarnya kita penonton aja, dan sekarang semua penonton adalah kritikus.

Yeah, everyone’s a critic now.

Iya, gitu.

Dengan Anda yang kini juga seorang sutradara, apakah latar belakang tersebut menjadi suatu penghalang, atau justru menambahkan pandangan-pandangan baru dalam filmmaking?

Kalau menambah pandangan baru, udah pasti ya. Karena ketika kita mengulas film, kita kan ngulik-ngulik elemen-elemen yang ada di dalamnya, elemen-elemen yang ada di luarnya, bersentuhan dengannya, gitu. Itu pasti menambah pandangan kita soal bukan hanya film itu, tetapi juga soal film secara umum, dan pada akhirnya, film yang mau kita bikin. Kalau itu sudah pasti, menambah pandangan. Tapi kalau dibilang menghalangi, saya rasa tidak, karena craftsmanship-nya beda banget.

Craftsmanship mengkritik film dan craftsmanship membuat film itu skill yang sama sekali tidak beririsan. Craftsmanship-nya beda. Itu sama kayak, apakah orang kalau mau jadi kritikus musik harus bisa main musik? Nggak, nggak harus. Tapi apakah dia harus paham musik? Iya. Teknisnya dia harus paham. Dia harus paham soal teknis itu tapi dia nggak harus bisa main, gitu.

The doer and the critic tuh a whole different thing ya?

Menurut gue iya. Jadi, itu kenapa dia nggak pernah saling berinteraksi sebenarnya. Craftsmanship kritik film dan craftsmanship produksi film itu nggak pernah, mereka kayak beda aja, jadi tidak pernah menghalangi. Kayak, orang kan mungkin akan mikir, “ah dulu kan lu ngata-ngatain film orang, sekarang kalau film lu dikata-katain gimana?” Yaudah, karena, itu dua hal yang berbeda. Apakah kita kalau datang ke restoran, makan, kita mau bilang bahwa, “ih makanannya enak, lu harus bisa masak nggak baru lu bisa bilang kalau makanan ini nih enak atau nggak?” Kan nggak, gitu. Jadi, kayak orang mau bilang apa soal film gue, ya itu udah, udah niscaya nggak sih? Orang ngeliat sesuatu terus dia berkomentar tuh udah niscaya, gitu. Dan apakah kemudian standar itu gue jadikan barometer keberhasilan gue berkarya? Nggak. Orang muji-muji film gue, nyela-nyela film gue, atau nyuekin film gue, gue nggak menjadikan itu sebagai barometer, “ah karya gue berhasil atau tidak,” nggak pernah. Karena barometer, at least buat gue ya, dalam berkarya barometer itu adalah kepuasaan diri sendiri. Cermin utamanya itu bukan respon penonton sebenarnya, tapi proses itu sendiri. “Kemaren gue bikin ini puas atau nggak? Temen-temen yang bikin film bareng gue, puas atau nggak?” Validasinya dari situ, bukan dari penonton eight out of ten stars, gitu. It means nothing, nggak ada artinya.

They’re just numbers?

Iya, itu satu, kayak, “uh film ini bagus banget,” “film ini gini-gini,” “film ini jelek banget apaan nih film kayak gini!” ya itu selera. Itu nggak ada hubungannya sama, kemudian gue udah berhasil bikin film ini atau nggak. Atau ngeliat award, misalnya. Dapet award ini, dapet award ini, itu juga bukan, kalau dalam bayangan gue berproses, itu tidak bisa gue jadikan sebagai barometer. Kan orang-orang yang ngasih award juga nggak tau prosesnya kayak gimana, gitu.

Mereka cuma menerima hasil masakannya aja, ya?

Iya, hasil masakannya, lalu membandingkannya dengan hasil masakan yang lain. Kebetulan aja yang mereka paling suka, not necessarily yang paling bagus loh. Yang paling mereka suka, oleh si juri, yang juga dipilih secara banyak faktor nih adalah yang ini, udah. Jadi dapet piala ya yaudah, dapet piala juga ya yaudah, begitu.

Iya. Seperti tadi kisah-kisah yang juga dari film kesatu, tetap berdasarkan temen-temen enjoy apa nggaknya tuh.

Itu menurut gue yang paling penting dalam proses gue sendiri ya, kita semua nggak bisa mengeneralisir ini atau, “harusnya kayak gini!”, nggak, tapi dalam proses gue kayaknya kenyamanan gue, temen-temen yang berkarya itu, kita berproses seperti apa. Menurut gue itu validasi keberhasilan gue sebagai filmmaker tuh itu, kayaknya. Dan kemudian, bagaimana gue bercermin pada proses gue sendiri, ya.

Gue nonton lagi Autobiography gitu sekarang, kok gue kayak gini ya kemaren? Nah, itu yang menjadi ininya, kayak oh berarti next-nya gue mau coba, atau ada hal yang menurut gue oke nih, puas nih, kalau sama yang ini gue suka. Nanti berikutnya gue akan explore ke tempat lain, gitu.

Mas Makbul sangat mengedepankan pembelajaran itu, ya?

Menurut gue, iya. Seniman itu belajar ya. kalau udah mentok, ya, kayaknya kalau kita merasa bahwa, I’ve said everything that I’ve wanted to say, yaudah berhenti aja, nggak usah berkarya lagi. kayaknya itu, ya. Dan gue dulu waktu menjadi kritikus film, gue juga tidak punya intention untuk mengevaluasi filmmaker-nya, karena who am I to teach you to do your craft? Kan gue nggak ngerti juga caranya.

Ketika kita ngomong masakan ini nggak enak, kita bukan berarti mau ngomong, eh chef-nya harusnya gini, kan kita nggak bisa masak. Jadi, intention-nya dalam kritik film, at least yang gue lakukan dulu adalah untuk mengevaluasi film ini dalam konteks gue. Misalnya kayak, oh film ini works buat gue karena apa, film ini works buat, mungkin like-minded audiences akan mau menonton film ini, karena begini, gitu. Jadi sebenarnya kita sedang membantu film itu menemukan audience yang tepat untuknya. Sebenarnya fungsi kritik tuh itu, bukan sekedar eight of ten stars, gitu. What does that even mean?

Itu kenapa gue sampai sejauh ini juga belum bisa menerima sistem rating. Dulu gue emang menulis kritik itu tidak pernah menggunakan berapa bintang, karena it doesn’t help anyone. Tidak membantu filmmaker-nya, tidak membantu filmnya, tidak membantu lu, dan itu [justru malah] mengajarkan lu, lama-lama lo akan terbiasa berpikir reduksionis, gitu. Lo tidak engaged sama apa yang ada di dalam film itu atau apa yang ingin coba diungkapkan oleh film itu, tapi lu terreduksi untuk, “gue kasih nilai berapa ya,” gitu. Itu juga gue terapkan dalam menjadi dosen. Kan maksudnya, [nilai] A, B, what does that even mean? Justru sebenernya kayak, anak ini improve apa nggak, gitu. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia mau tau apa nggak, gitu.

Profound. If, pribadi ya, if all dosen and/or critics could think that way, kayaknya the world would be a better place, deh.

Nggak tau juga, ya. Mungkin, ya. Tapi ya, maksudnya, kita selalu menekankan pada ujian dari kecil, dan itu tuh kebawa ke mana-mana: ketika kita menonton film, kita mau mengetes film itu, dan bukan menikmati, bukan untuk melihat sesuatu yang baru, atau merasakan emosi yang sebelumnya lu nggak pernah, kayak nggak pernah ya ngerasain emosi kayak gini ketika nonton film gitu. Fokusnya bukan ke situ, lalu kemudian to really bond with your own emotions gitu, tapi lebih ke kayak gue mau ngetes film ini nilainya berapa nih. Kalau orang bilang film ini bagus, gue kasih jelek, berarti taste gue bagus. What does that even mean? Taste bagus tuh apa? Hahaha.

Bikin film juga sama! Makanya kayak kalau kita selalu berkarya dan berharap divalidasi oleh orang lain lewat award, lewat pengakuan atau apa… menderita banget. Bikin film [seperti itu] menderita banget.

Kadang mengejar sesuatu…

Yang lo nggak bisa kontrol. Orang juga punya struggle dan hidupnya sendiri-sendiri, lu bikin film romance, orang punya love story-nya sendiri-sendiri. Dia nggak akan ngukur itu pake karya itu, dia ngukur film itu pake pengalaman dia, gitu.

Berarti ada sisi penting dari memanusiakan suatu karya, ya?

Kalau gue iya. Menganggapnya seperti anak yang punya opininya sendiri. Jadi, nggak perlu terus-menerus dibelain, dibiarin aja.

Jadi membiarkan the imperfections and the human side of it all.

Iya, dan gue juga tidak percaya bahwa art is all about perfection. Jangan-jangan art is always about imperfection. Justru itunya sebenernya, tapi imperfection yang authentic, imperfection yang tulus dari pembuatnya, mungkin itu yang membuat film itu tuh lasting, gitu.

Kita mulai bahas Autobiography. Gue mau ngomongin pak Purnawinata. Dari persona pak Purnawinata yang berbohong kepada anaknya sendiri via video call, Rakib yang berlagak petantang-petenteng ketika mengenakan seragam, mobil SUV ladder-frame yang dipercayai untuk keseharian mereka, hingga kehidupan serta dunia malam para rakyat, banyak atribut-atribut dalam karakter yang dirasa cukup realistik di Indonesia. Sebenarnya seperti apa creative process dan research yang Anda lewati hingga bisa mengeluarkan karakter dan cinematic space yang autentik?

Hmm, gimana ya. Risetnya lebih banyak memperhatikan sih, ya. Memperhatikan, mengobservasi, dan gue kan nggak lagi bikin film fantasi ya, dan juga sebenarnya dunia yang gue hidupi sama dunia yang hidupi sama penonton gue kan sama. Kita kan hidup di dunia yang sama, jadi sekarang tinggal tekanan ada pada, lu merhatiin apa nggak yang kita lewatin tiap hari? Setiap kita lewatin baliho kampanye, gitu, lo spend some time untuk memperhatikan itu, atau lo lewatin aja? Tingkah laku mobil SUV, itu juga hasil dari observasi, ya. Kenapa rata-rata pejabat tuh…

[SUV ladder-frame?]

Mobilnya, ya… aduh kalau kita sebut merek nggak boleh ya, tapi mobilnya biasanya adalah mobil yang terlalu besar untuk lewat di jalanan yang mereka bangun sebagai pejabat. Jadi dia bangun jalan sekecil ini, mobil dia tuh… ya kayak gitu. Mungkin orang relate karena ya, kita hidup, gue lihat itu, lu juga lihat itu, bedanya adalah karena kebetulan gue bikin film, gue masukin film, gitu.

Lagi-lagi itu untuk like-minded audiences, ya?

Iya, maksudnya kayak, baliho dirusak, terus kemudian bohong, kayak orang tuh, bukan bohongnya sih sebenernya point-nya kalau tadi dibilang kayak kenyataan, tapi orang tuh pasti seburuk apapun atau sebaik apapun dia di mata kita, orang tuh nggak pernah sama di setiap lingkungan. Misalnya, lo di rumah mungkin you’re playing the role of a bad son, kayak lo selalu ngomong nggak sama bapak lo, tapi di luar you’re a very good friend. Terus kemudian ketika dia ke kampus, dia jadi artsy student. Lalu kemudian nanti di tongkrongan dia menjadi the clown. Manusia gitu nggak sih? Selalu.

Jadi kayak, orang tuh selalu memilih sebuah tipologi agar dia bisa memainkan peran di dalam relasi sosial dia, gitu. Nggak ada orang yang sama mulu di mana-mana, gitu. Itu juga kenapa gue nggak percaya bahwa ada orang yang jahat doang dan baik doang. Itu kan tergantung, sangat tergantung.

The binary lagi, ya?

Iya, itu kan sangat tergantung pada banyak hal, gitu. Itu kenapa Purna [seperti] itu, ya dia juga pengen banget punya anak, anak cowo, ya. Dia juga sayang banget juga sama si Rakib, tapi dia juga di publik dia suka bohong, tapi dia punya power. Jadi kayak, ada banyak elemennya, dan menurut gue itu bukan hanya Purnawinata, ya, kita semua kayak begitu. Cuma kerelaan untuk tidak mereduksi manusia menjadi sekedar label-label, itu yang harus kita trabas dulu, gitu. Jangan langsung di-label-in, begitu lo nggak suka sama labelnya lu cancel.

Kita hidup di era itu kan, di era bahwa ada suatu aspek dari orang yang lu nggak suka, and then you cancel that person as a whole. Menurut gue, kalau kita mau jadi, dalam proses gue at least ya, dalam berkreasi, itu mencoba untuk tidak melabeli orang, apalagi dengan label-label yang politis, lah. Kayak, aduh dia mah, konservatif, dia mah ini, kayak, label-label yang justru akan mempersempit dunia lo. Lo hanya akan bergaul dengan orang yang lo setujui, dan itu adalah cikal-bakal fanatisme, gitu loh. Dan hal yang paling haram buat seniman adalah fanatisme. Lu nggak boleh fanatik, lu harus terbuka sama kehidupan, gitu. Dengerin orang yang nggak setuju sama lo, dan try to respect and try to see where they come from. Bukan berarti menyetujui, tapi mengerti bahwa orang tuh bisa ngomong kayak gitu tuh kenapa, gitu. Kalau kita selalu terburu-buru, kayak sekarang kan hubungan antara seni dan isu itu kayak, seolah-olah semua film atau semua karya tuh harus membawa isu tertentu, gitu. Ini juga menurut gue, ya boleh aja, film gue juga, Autobiography juga membawa isu militerisme gitu, tapi kan yang paling penting sebenarnya bukan isu apa yang diangkat, tapi perspektif dia soal isu itu, gitu. Mungkin yang menjadi PR itu, untuk tetap melihat manusia di dalam sinema ini sih. Kadang-kadang kalau kita nonton film kayak, kok ini kayak kartun-kartun gitu…

Two-dimensional?

Iya, kayak gitu. Itu sih.

Sekali lagi untuk memanusiakan, ya?

Iya. Menurut gue, film harusnya, harus selalu melulu bicara soal manusia. Meskipun dia Finding Nemo gitu, tokoh utamanya ikan, tapi kan psikologinya psikologi manusia. Mungkin Purnawinata juga banyak mengganggu ya buat orang, gitu kayak, wah tokoh ini disturbing banget ya, karena dia real—ada orang yang kayak begitu, dan dia nggak two-dimensional. Dia adalah kepala keluarga, dia bohong-bohong sama istrinya tapi dia juga takut sama istrinya, gitu. Dia tunduk juga pada otoritas istrinya di rumah, makanya dia ngomong sama Rakib, “jangan kasih tau ibu ya, ini antara kita aja,” tapi di luar dia bisa bertindak kayak gitu. Ya, mungkin itu kali yang membuat itu sangat disturbing.

Uncanny valley, ya?

Iya, the uncanniness, kayak orang selama ini merepresi atribut-atribut manusia yang kayak gitu, tapi kemudian lo nggak bisa pungkiri bahwa itu tuh ada, dan kalau lu nggak relate, lu nggak ada terganggu. Lu terganggu karena lu relate, kan? Dan lu relate karena dia ada, kan? Kayak gitu.

Film “Autobiography” bisa dirasa cukup focused dengan tidak banyak mengikutsertakan dan memberi highlight kepada supporting characters—hanya hubungan Pak Purna dan Rakib yang ditekankan. Adakah cerita yang akhirnya memutuskan untuk mengambil storytelling approach seperti ini?

Ya, mungkin itu cara pandang gue terhadap film, ya. Gue merasa bahwa kita hidup di zaman di mana melihat itu sangat gampang. Melihat itu artinya tuh gini, hasrat lu untuk melihat. Kita tuh pengen tahu banyak banget, soal siapapun, gitu. Itu kenapa acara gosip itu begitu terkenal, begitu populer, lalu kemudian satu gosip muncul, semua orang langsung, wah, muncullah ahli-ahli apa, kayak tiba-tiba kan suka ada ahli dadakan, misalnya di sosmed gitu yang menjelaskan soal ini, ini, ini, karena kayaknya melihat itu tuh sudah menjadi hasrat yang sangat… Sekarang semua orang tuh pengen melihat, pengen tahu, lalu kemudian pengen berkomentar, gitu kan. Kayak, gue aja kadang-kadang tidak bisa menahan diri gue untuk pengen tahu, kepo-kepo. Nah, dan itu juga yang pengen kita lihat ketika kita nonton film. Kita pengen lihat semuanya gitu, kayak oke tokoh yang ini gue pengen liat, dan kenapa kemudian peradaban kita tuh [bisa] sampai ke sekarang, kalau menurut gue, salah satunya adalah kontribusi kamera.

Suasana di ruang tamu kantor Kawan Kawan Media (Dok. Whiteboard Journal)

Kamera itu adalah mesin melihat yang paling reliable. Lo bisa melihat hal-hal yang lo nggak liat dengan mata kepala lo sendiri. Gue belum pernah ke Iceland misalnya, gue bisa liat Iceland di YouTube, gue bisa melihat, gitu. Gua bisa nge-judge, wah gila ada suku primitif di sana yang masih kanibal, ihh kanibal! Padahal gue nggak pernah tahu cara mereka hidup. Sehingga, kamera itu taken for granted sebagai alat yang memungkinkan kita melihat semuanya, seolah-olah sinema itu adalah alat mengintip, mengintip kehidupan orang.

Nah, gue percaya bahwa, gue pengen bahasa film yang gue usung tuh adalah justru bahasa film yang nggak kayak gitu, karena kita sudah hidup di era yang kayak gitu. Kita mengandaikan mata kita tuh udah kayak kamera, kan. Kita buka sosmed, “wah ada orang tabrakan di sini, anak yang ini,” “wah pengen lihat mana videonya, link dong gan,” kayak gitu. Kalau film juga melakukan hal yang sama, seperti karakter diliatin juga hidupnya, liatin, liatin, wide shot, perlihatkan semua, gue nggak punya sumbangsih apa-apa buat penonton gue. Gue hanya mengadaptasi cara mereka melihat, gua hanya perpetuating. Kalau di psikologi ada namanya skopofilia: desire yang sangat dalam untuk mengintip, dan kita hidup di, menurut gua, in a very scopophilic society, di mana kita semua tuh pengen ngintip gitu, ada apa sih, gue harus liat, kayak gitu. Nah, film itu dulu memang, ketika awal diciptakan, memang itu fungsinya. Nah, film itu dulu, ketika awal diciptakan, memang itu fungsinya. Karena sebelumnya kan fotografi, dan ketika akhirnya bisa melihat orang gerak, gila ya kita bisa melihat hal yang mata kita nggak lihat [langsung], gitu. Dia memungkinkan orang yang tadinya tidak melihat itu untuk bisa melihat itu, tanpa harus mengalami di kehidupan.

Kalau sekarang, menurut gua, karena kamera itu sudah tidak lagi dikuasai oleh sinema, tapi udah ada di HP setiap orang: setiap orang adalah cameraman. Sekarang, kira-kira dalam masyarakat seperti itu, sinema tuh bisa menyumbang yang lain nggak, cara pandang yang lain nggak? Kalau gue, pengen mencoba. Kamera itu ya memperlihatkan itu aja. Kita ketika menonton film sadar bahwa ada hal yang mata kita itu nggak perlu lihat, seperti misalnya Purna yang lagi jalan off-frame, si Rakib itu kita cuma lihat mukanya, tapi kemudian di sekitarnya tuh kita cuma denger, kita nggak liat, kayak gitu. gue tertarik sama justru bahasa film yang seperti itu. Fokus di situ, termasuk juga storytelling. Nggak perlu gue masuk ke hidup-hidup [side] characters, justru sebenarnya membuat penonton itu menyadari bahwa kamera itu tidak boleh taken for granted, perspektif itu tidak boleh taken for granted. Mungkin itu ya motivasinya, dan gue seneng sama film-film yang seperti itu, yang selalu mempertanyakan hubungan antara perspektif manusia dalam melihat dunia dan perspektif kamera dalam melihat dunia di dalam film.

Kita tuh, menurut gue yang paling toxic dalam budaya kita nih adalah desire yang tidak terbendung untuk mengintip apapun.

Apalagi dengan segala fasilitas yang ada.

Iya, karena kayak, lu buka HP lu—selama lu nggak habis baterai—lu bisa merekam apapun dan mempersilakan orang lain mengintip apa yang lu lihat. Sosmed itu kan.

Dan ada desire yang tidak terbendung to engage. Lo harus engaged, semua dinilai dari engagement, kayak, emang kita nggak bisa ya membiarkan itu berlalu, lalu kemudian kita yaudah, kita, can we mind our own business dan fokus sama hidup kita? Mengobservasi apa yang ada di dekat kita, ah baliho rusak, ah hujan, oh rintik, gitu, tanpa harus, weh gila di sana lagi ada apa nih?

Pagi ini langsung buka HP, set apa yang trending. Pertama kali, yang dilakukan oleh manusia ketika bangun pagi di tahun 2023 adalah mengintip. Kalau gue bikin film dan gue hanya mereplikasi cara pandang itu, ya nggak usah bikin film. Semua orang sudah melakukan itu.

Everyone’s a cameraman, yes?

Iya, everyone is a cameraman.

Still on Autobiography, character development Rakib yang secara tiba-tiba eksponensial buat gue terasa cukup realistik dan hidup—seperti momen-momen reality check. Sebagai sutradara, how much do you identify with Rakib?

Oh, banyak banget, ya. Rakib di dalam film ini, ya, adalah point of view gue dalam melihat bagaimana, misalnya, kuasa diwariskan di Indonesia, dan sejarah diwariskan di Indonesia. Sudut pandang gue bukan dari Purna, sudut pandang gue dari Rakib. Jadi, at least keberpihakan moral gue ada di Rakib, gitu. Tapi gue juga nggak mau kemudian nge-judge Purna. Maksudnya, gue tetap mau memberikan dia kesempatan untuk menjadi a human being, gitu, dan mempersilakan penonton melihat kemanusiaan-kemanusiaan dia juga. Tapi gue identify 100% sama Rakib. Dia itu gua.

Maksudnya, point of view naratif film itu yang dilihat dari sudut pandang Rakib. Ini cara gue memandang bagaimana kita nih, generasi gue lah, menerima warisan dari sebelumnya, gitu. Ini kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan sebenarnya kalau kita nggak sadar, kan sebenarnya yang paling berbahaya bagi Rakib dalam film itu tuh bukan karena dia bodoh, tapi karena dia ignorant di awal. Dia ignoring karena dia punya kepentingan lain. Dalam artian, dia ingin merasakan bagaimana rasanya berkuasa, lalu kemudian dia ignore yang tadi lu sebut sebagai reality check. Dia nggak ngecek itu, sampai kemudian semua itu sudah terlambat. Ketika dia sudah terlambat, tidak pernah ada reality check, langsung guilt.

Jangan sampai nanti di generasi gue, atau gue, kalau gua nggak terus menerus reality check, jangan sampe gua baru sadar ini semua ketika semuanya sudah terlambat. Dan kemudian gua passing lagi violence ini yang tadinya gua terima dari generasi sebelumnya ke generasi di bawah gua.

Jadi, bisa dibilang semacam cautionary tale juga ya dalam hal itu. Trigger warning. Itu kenapa film ini nggak gua liat dari sudut pandang Purna, gua liatnya dari sudut pandang Rakib, karena gua identify-nya sama dia. Gua biasanya kalau membuat film, kan banyak tokoh-tokoh ya di dalamnya, sebenarnya siapa pun di dalam film itu bisa jadi tokoh utama. Ini kan tergantung kemudian ceritanya berpikir dari mana, cuma karena keberpihakan personal itu lah yang kemudian membuat kita memilih gua mau melihat ini dari sudut pandang dia, gitu.

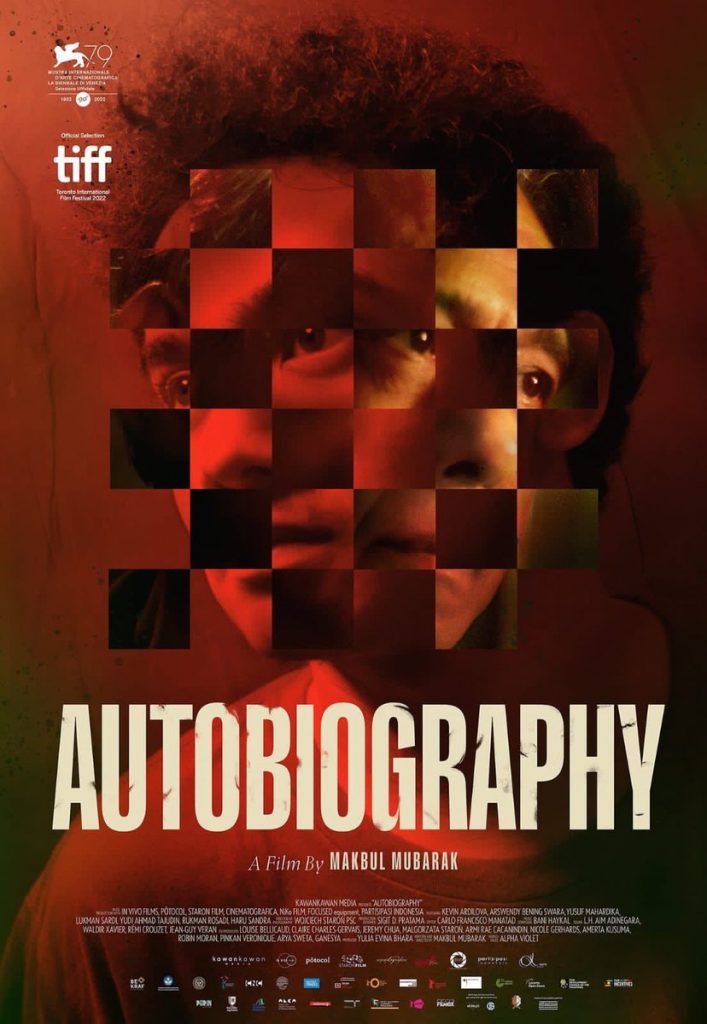

Penggunaan chessboard dan cross-dissolving antara pak Purnawinata dan Rakib di poster film banyak mencirikan kisah yang ditemukan dalam film. Namun, sebenarnya gue pribadi penasaran dengan pemilihan nama “Autobiography”, yang mana artinya adalah seseorang yang menulis dan menarasikan kisah hidupnya sendiri, ya? Apa yang membawa Anda untuk menggunakan kata itu untuk film tersebut?

Karena, sebenernya kan, the structure itself gitu, ini tuh ada dua orang yang sedang menulis cerita hidupnya sendiri ya, [gua] personal ngeliatnya gitu. Purna ini sedang mencoba menulis autobiography-nya sendiri. Dia tuh kan sebenarnya, desire dia yang paling dalem dalem film itu, yang mungkin tidak ada di dalam cerita ya tapi dia rasakan itu adalah memiliki legacy, membangun monumen bagi dirinya sendiri, gitu. Menulis kisahnya sendiri, agar nanti orang lain bisa membaca kisah itu. kalau kita liat penguasa-penguasa kan, raja-raja lah zaman dulu, yang dia lakukan apa sih untuk menulis, untuk meninggalkan legacy? Bikin monumen, menulis biografinya sendiri. Cuman, dalam hal ini, one step further dia menulis autobiography-nya sendiri dalam bentuk orang, yang adalah si Rakib. Dia kisahkan kisah hidupnya sendiri ke Rakib, “kamu mirip seperti saya dulu pas kecil”, diajarin nembak, diajarin tidak panik, diajarin catur, diajarin ini. Jadi sebenernya dia sedang mencoba membuat anak ini tuh sama seperti dirinya sendiri, gitu.

Poster untuk Autobiography (2022) (Sumber: Kawan Kawan Media)

Kalau kita lihat dari sudut pandang Rakib, juga sama sebenernya. Dia melihat Purna ini, wah ini lah dia nih, cerita yang gua mau mencoba tulis tentang diri gua sendiri nih, gua mau jadi dia. Itu kenapa judul Autobiography itu ditulis. Meskipun memang pendekatan title-nya itu tidak naratif, ya, dalam film itu tidak ada autobiography apa pun begitu.

Tapi justru sebenernya efek itu yang gua pengen penonton bawa pulang, lalu mereka bertanya, “kenapa judulnya Autobiography, ya?” Sehingga, ketika film itu selesai, ada hal yang baru mulai di dalam kepala penonton ketika film itu selesai. Dan itu dimulai dari pertanyaan soal judulnya dulu: “Oke ceritanya kayak gini, kenapa judulnya Autobiography?” “Kenapa, hayo? Ayo kita ngobrol aja!”

Maksudnya, film-nya kan cuma dua jam, ya, masa sih dalam dua jam penonton kemudian dengan sangat mudah pindah ke film lain? Gua pengen kayak, ada lah efeknya sedikit, karena gua juga seneng kalau nonton film tuh kayak, “anjir, kok punya aftertaste yang ketinggalan?”

Gua sangat seneng tuh kalau nonton film kayak [gitu], bukan film yang kayak, “oh ending-nya kayak gitu? Dah, byee.” Binge-watch gitu kan. Kayak, Autobiography itu pendekatan naratif, pendekatan judul itu sebenernya anti–binge-watch, jadi lu setelah nonton film ini, jangan langsung nge-binge ke yang lain. Lo ini aja dulu, lo nyetir pulang, naik busway pulang, lo ini aja dulu, kayak…

Diresapi lagi.

Ya, minimal ada rasanya lah, gitu. Dan ya, kayak, kayaknya beberapa temen yang nonton kayak, “iya ada rasanya kayak pahit”, gitu. Oh gapapa, oke, bagus, bagus, maksudnya at least dari film tuh ada yang ketinggalan, lah.

Gua pribadi sih, yang paling tertinggal di gue tuh impresi pas ngeliat SUV: What goes on behind closed doors?

Iya, what does it signify for us? Kayak, misalnya, kalau gua bahkan, ketika gua di-tiuw tiuw di jalan tol, kenapa gua kasih jalan? Gua tahu kok itu orang juga sebenernya jangan-jangan cuma, bukan orang yang berhak gitu untuk meminta itu, gitu, tapi kok gua kasih? Jangan-jangan gua juga succumbing to power, kayak, anjing, gua juga perpetuating ini, gitu. I’m part of the problem! Nah, kayak gitu loh. Hahaha. Tapi kalau gua nggak kasih jalan, pengang gua! Jadi, iya, gitu.

Film ini banyak menerima dukungan pendanaan dan produksi dari berbagai entitas mancanegara. Apa reaksi mereka ketika mengetahui lanskap politik Indonesia lewat Autobiography?

Sebenarnya mereka tidak begitu tertarik. Karena mereka juga punya problem politik mereka masing-masing. Kayak, justru sebenarnya film ini tuh banyak didukung gua rasa karena pendekatan estetika. Pendekatan estetikanya yang mungkin dirasa, oh ada orang ngomongin politik negaranya sendiri, whatever that is, gitu, dengan cara-cara yang sangat intim: dua orang, personal, dan grounded ke kehidupan sehari-hari, nggak melulu bahwa thriller soal politik gitu harus dilihat dari sudut pandang Gedung Putih, atau penguasa gitu, tapi bisa juga dilihat dari sudut pandang seorang tukang jaga rumah kosong. Dan persoalan-persoalan itu ternyata bisa juga dilihat dari sudut pandang baliho dirusak gitu, gitu aja, atau sebuah desa yang sering mati lampu. Gua sih merasanya dari situ justru, karena kalau misalnya mau bicara soal politik yang bobrok, bukannya semua politik semua negara juga bobrok? Mana ada sih negara di dunia ini yang puas seratus persen sama keberhasilan politiknya?

Utopian, ya?

Iya, maksudnya kayak, apa sih model kita, kita anak FISIPOL, apa sih model kita ketika kita bicara soal demokrasi mana yang paling berhasil? Skandinavia? Kemaren gua ke Oslo, [dan ternyata] ngeluh semua rakyatnya, gitu. Maksudnya, gua waktu itu tuh kayak, lu masih ngeluh sama negara lu? Terus mereka kayak, “iya.” Anjir, elu?

Di situ kan kemudian kita dengan gampang me-label orangnya, “woy check your privilege!” Tapi kemudian, tahan jangan berkomentar seperti itu, dengarkan, kenapa mereka ngeluh soal negaranya sendiri? Oh, bercerita, bercerita… terus, anjir iye, sama ya ternyata? Problematis.

Jadi, justru sebenarnya negara-negara lain gua rasa tertarik sama film ini bukan karena mereka tertarik sama politik Indonesia, gitu. Orde Baru apa mereka aja nggak tahu, dan mereka mungkin nggak tertarik. Maksudnya, emang yang punya dictatorship lu doang? Dan lu kan udah lewat dictatorship lu. Eropa sedang menderita dari the return of the new dictator nih, Orbán di Hungaria, Marine Le Pen hampir menang di Prancis, mereka ternyata juga punya Brexit, jadi, mereka punya problem-nya sendiri juga. Justru sebenernya, kalau yang gua rasa entitas-entitas internasional ini tertarik pada cara-cara tutur baru. Bukan baru juga, ya, gua nggak bisa mengklaim bahwa film gua baru, ya, atau fresh gitu, tapi mungkin cara-cara bertutur yang ini aja, yang kayak, oh menarik, oh bisa ya ngomongin sejarah suatu negara dengan cara dua orang ini main catur, gitu mungkin.

Nggak pernah gua ngerasa ada pertanyaan kayak, “siapa Soeharto? Apa yang dia lakukan? Apa itu reformasi?” Nggak ada. Mereka nggak tahu, dan kita juga nggak bisa kayak, oke untuk menjelaskan soal “bagusnya” film ini, saya harus menjelaskan dulu apa itu Orde Baru—ya nggak fair dong! Orang kan datang nonton film beda-beda. Kalau kemudian ketika penonton nggak paham, lu tuduh dia bodoh, ya nggak bisa dong.

Jangan-jangan sebenarnya memang yang dibutuhkan oleh dunia itu adalah cerita-cerita dari sudut pandang yang baru, bukan cerita soal hal-hal yang baru, karena semua hal kita sudah tahu—bukan sudah tahu, tapi hal-hal itu sudah tidak unik lah—ada di seluruh dunia. Bad government itu adalah isu semua negara di dunia. Bad ruler ya dari zaman Raja Namrud, di zaman Nabi Ibrahim juga udah ada bad ruler, gitu, cuma mungkin gimana sudut pandang, perspektif.

Rilisnya film ini di bioskop-bioskop untuk ditonton oleh publik yang lebih luas bisa dilihat seperti suatu poetic irony mengingat 2024 sudah mendekat.

Ya, tahun politik, ya?

Maaf itu hadiah ? pic.twitter.com/PdWTy8b9jv

— Bhagavad Sambadha (@fullmoonfolks) January 21, 2023

Iya. Apakah Anda ada kekhawatiran akan adanya intervensi dari kawula “pak Purna in-real-life”, atau justru penasaran with how things will play out nanti?

Satu, film ini tidak pernah disengaja untuk rilis di tahun 2023. Nggak pernah. Karena, ketika kita bikin, kita nggak tahu film ini kelarnya kapan. Kita nggak tahu, gua nggak ada timeline. Ketika bikin film ini, I will shoot it when I’m ready, I will shoot it when the script is ready, we will release it when the market is ready, gitu, when the film is finished. Maksudnya, kalau film-nya ternyata baru selesai di tahun 2026, gapapa.

Lagi-lagi yang gua balik [bilang] tadi, gua nggak nyari duit juga, gua nggak ngejar umur juga, nggak ngejar penonton sejuta juga, gitu, jadi ya kita jujur sama prosesnya aja. Ketika proses sudah memungkinkan itu selesai, ya dia selesai. Kebetulan aja nih dia rilis di tahun 2023 di Indonesia, kalau di luar kan sudah [rilis duluan di tahun] 2022, ya. Orang kan yang kayak, “ih lu sengaja ya ngerilis ini karena tahun depan tahun politik,” tidak! Nggak pernah ada kesengajaan seperti itu.

Yang kedua adalah, apakah ada kekhawatiran bahwa akan ada orang yang tersinggung dengan film seperti ini, dan karena mereka punya power, [mereka] akan mengintervensi film ini? Sejauh ini, tidak ada. Dalam kehidupan gua tidak ada. Kenapa? Karena kayaknya semua orang sadar deh bahwa sebenarnya film ini tidak dibuat untuk, dan tidak di-address kepada penguasa.

Film ini nggak di-address pada kayak, “eh lu tiran-tiran di atas sana, jangan kayak gitu!” Film ini tuh nggak kayak gitu suaranya. Film ini tuh sebenernya sedang bicara pada kawula jelata, bahwa apa sih yang membuat kita takut? Dia bukan film advokasi, dia sedang tidak mencoba meruntuhkan sebuah rezim, gitu. Politik akan berjalan sebagaimana biasanya, politics as usual, cuma film ini adalah tadi itu, yang lu sebut lagi, lagi-lagi reality check antar sesama kita yang tidak punya power itu, gitu. Film ini kan ditujukan kepada Rakib. Kalau film ini ditujukan pada Purna, emang ngaruh? Nggak ngaruh. Jadi, tidak pernah ada tujuan untuk mengubah masyarakat. Mengubah apa yang sudah terjadi, tidak pernah ada. Ini cuma reality check di antara para Rakib-Rakib.

The story of Rakib, ya?

Iya. Film ini juga sebenarnya tidak, “ayo kita lawan!” nggak, tapi lebih kepada, at least kita aware kalau kita takut. Let’s embrace the, bukannya menakuti kayak, “yaudah yuk biarin aja yuk kita dikuasai kayak gini terus,” gitu, nggak juga. Tapi, jangan sampai kita ignorant terhadap kondisi bahwa kita nih diatur sama sebuah power yang besar loh, dan ini dari dulu [tetap] sama sama aja. Jadi, kalau gua sih ngerasa para penguasa itu tuh di-exclude, mungkin ya bisa jadi, film ini tidak bicara soal mereka sebenarnya. Film ini bicara soal ketakutan. Yang takut tuh penguasa atau yang dikuasai? Yang dikuasaiin yang takut.

So far sih gua, living my life as usual ya. Kemaren juga ada yang kayak, “ih layarnya dikasihnya dikit kayaknya karena ada pihak-pihak yang mengintervensi,” [padahal] nggak ada. It’s purely how [the] industry works. Jadi film yang segmented, harus diakui ada segmen penontonnya yang jumlahnya nggak banyak tapi sangat committed, sangat committed. Ada penonton gua yang naik motor 100 km buat nonton film ini. Buat gua, daripada mendapatkan seratus ribu angka-angka, gua merasa terhormat banget, merasa sangat humbled, ada penonton yang making effort kayak begini.

Ini kenapa gua mau bikin film lagi—buat orang-orang kayak gini.

Iya, itu wholesome banget sih, sebenernya.

Iya, kayaknya itu jauh lebih membahagiakan, deh. Meskipun kalau penontonnya banyak, ya, seneng juga. Haha.

Nggak bisa dipungkiri, ya.

Iya, iya.

Lalu kemudian ada juga kayak, “lo bikin film ini tuh berani banget ya, bikin film yang kayak gini,” justru nggak. Gua bikin film ini karena gua takut! Kalau gua berani, gua nggak usah bikin, kayak udah biarin aja, kan gua berani. Justru karena gua takut, makanya gua bikin. Kayak, untuk mengecek “lu takut juga nggak?” “Oh, lu takut juga?” gitu!

Jadi ada suatu comraderie ya di dalam situ?

Iya. Kita jangan ignorant sama kondisi kita, nih, kayak gitu. Masalah tadi lu mau melawan, lu tidak mau melawan, itu kan balik lagi ke orangnya, lah. Gua nggak tahu nanti ketika film ini, kemaren kan penontonnya belum banyak, ya, maksudnya 30 ribuan orang, gitu, ya gua nggak tahu nantinya, gua juga nggak bisa bilang, ah nggak bakal ada kok orang yang mempermasalahkan gitu. Mungkin akan ada, tapi yaudah, ya, dihadapi aja. Dihadapi tuh maksudnya bukan diajak berantem ya, tapi ya memang konsekuensi dari sebuah karya adalah direspon. Responnya apapun, ya, yaudah.

Balik ke yang tadi, mengenai segmented audience. Bagi Anda, bagaimanakah tren penonton-penonton lokal belakangan ini yang menyambut film-film yang cenderung art house jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?

Penonton art house itu selalu kecil dari dulu, dan selalu committed. Selalu kecil dan selalu committed, gitu. Tidak pernah ada di dalam sejarah film mana pun di dunia, sepanjang sejarahnya yang lebih dari 100 tahun ini, di mana film art house itu dominan di sebuah market. Tidak pernah ada.

Jadi, ketika kita memilih untuk bikin film yang mengedepankan ekspresi personal ketimbang ekspresi massa, itu kita udah tahu lah, dia akan kayak gitu. Cuma yang gua lihat, yang menyenangkan dari Indonesia ini adalah penonton tuh terbuka terhadap beragam jenis film. Penonton kita tuh sekarang jauh lebih diverse gua rasa dari, katakanlah, dua puluh tahun yang lalu. Yang nonton art house juga makin banyak, karena pilihan tontonan makin banyak, penonton tuh bisa nonton di sini, di HP, di laptop, di iPad, di bioskop, di mana, jadi mereka bisa membandingkan tontonan. Accessibility itu yang gua rasa menguntungkan juga bagi film-film kayak kami ini. [Menguntungkan] both ways.

Gua nggak pernah merasa bahwa film mainstream, bisa dibilang, dan film art house itu saling berseberangan, nggak. Menurut gua mereka mutualisme. Penontonnya mutualisme. Orang yang mungkin bosen nonton film mainstream karena jumlahnya sangat banyak, akan mencoba mencari jenis pengalaman lain dari menonton film-film yang kayak gini.

Coba bayangin orang itu nggak nonton film mainstream, mana bisa dia bisa nemu film gua? Kayak gitu. Orang kan pasti selalu nonton film tuh nggak mungkin dong baru sekali doang misalnya ke bioskop langsung nyarinya Autobiography, pasti pertama dateng buat nonton Avatar dulu. Karena dia sering nonton itu terus kemudian, ih kok mirip-mirip ya? Gua bukan mengatakan bahwa film, eh film mainstream emang mirip-mirip sih, ya, ada konvensinya gitu, nah, baru kemudian dia kayak, emang ada jenis film yang beda, nggak sih? Nah, dia akan ke sini.

Jadi, gua merasa bahwa negara yang industri art house-nya besar, itu biasanya mainstream-nya besar. Mutualisme. Selalu kayak gitu, baik dalam jenis penonton maupun di produksi. Produksi pun begitu. Kru itu banyak karena film mainstream, bukan karena film art house. Film art house krunya sedikit, kenapa? Karena jumlah produksinya dikit. Yang sering syuting kan yang mainstream. Jadi ketika kita butuh kru yang punya jam terbang tinggi, ya kita manggil kru dari sana. Mutualisme. Di semua lini tuh mutualisme. Film mikronya juga bekerja bersama. Jadi, kayak, kalau penonton kan kadang kayak, “ah, mainstream nih, bego-begoin penonton,” terus yang penonton mainstream bilang, “ah, art house nggak peduli penonton,” maksudnya dia nggak peduli hiburan, pokoknya nontonnya bikin stress, membosankan, seolah itu berkubu, padahal sebenarnya kenyataannya tidak. Itu yang mungkin perlu disadari juga.

Seperti halnya musik juga, ya?

Musik itu gua rasa sama, nggak ada tuh industri di dunia ini di mana, musik independen yang thriving lebih besar daripada musik mainstream-nya, nggak ada. Namanya juga sidestream, ya dia pasti di side.

Ngomongin musik nih, misal Autobiography adalah lagu, kira-kira lagu apa yang satu nyawa sama Autobiography?

Sebenarnya justru ketika mengerjakan Autobiography, gua tuh menghindari musik. Karena gua tahu musik itu sangat powerful. Musik itu punya language yang, udah langsung nempel di kepala lo, tanpa lo ada liriknya, misalnya hanya lewat progressive chord aja tuh, lo bisa merasakan emosi tertentu. Royal Road progression.

Royal Road yang dimaksud apakah progresi musik Jepang?

Iya. Itu akan ngasih kita kayak, “oh, soundtrack anime ini,” gitu. Lalu kemudian, affection lu terhadap anime yang lu inget itu akan muncul kembali, dan itu ngebuat lo feeling nostalgic, dan itu membuat lu at peace, ngasih lu emosi yang tertentu, dalam waktu 10 detik. Powerful banget musik itu.

Film itu nggak begitu. Film itu butuh waktu dua jam untuk mengundang penontonnya masuk ke dalam sebuah emosi, loh. Musik itu tiga menit, loh, berarti kan powerful banget. Nah, ketika gue menulis naskah, menyutradarai, mengedit, gue emang, musik entar dulu deh, kita bangun dulu kenyataan dalam filmnya, lewat suara, tata suara itu sangat gua dahulukan daripada musik. Bisa dibilang, kalau dari segi audio, musik itu nomor dua buat gua, kalau dalam film, karena gua tahu ini medium yang sangat powerful. Gua nggak mau dia take over adegan gue, karena after all, cinema is a reality. Jadi misalnya orang sedih lu tembak minor aja tuh, ya, jalan pintas. Orang sedih bukan karena adegannya, tapi karena minor yang lu tembakin itu.

Cheat code tuh chord minor, ya?

Cheat code! Cheating! Menurut gue, kadang-kadang dipake buat nge-cheat. Gua berusaha untuk nggak mencurangi penonton gua, gitu. Gue mau kita fair-fair-an, gua bikinin lo adegan at least dalam suatu titik lo relate dengan adegannya. Musik itu selalu merupakan bagian dari adegan itu, yang ada di bawahnya—underlying the scene, bukan taking over the scene. Nah, itu yang gua sadari ketika gua bikin Autobiography. Itu kenapa musik-nya juga atonal, ambience, karena emang, oke kita bicara musik dalam bahasa-bahasa velocity, nggak bicara lewat bahasa-bahasa harmoni, gitu. Karena harmoni film itu ada, namanya dramaturgi, kan. Kayak konflik, karakter, turning point, naik–turun, apa lah segala macem. Sementara musik kan, do re mi fa so la si do, lo utik-utik, jadi apa, itu bahasa yang sama sekali berbeda. Dan do re mi fa so la si do ini kuat banget.

Ya iya lah, bahasa film baru seratus tahun, do re mi fa so la si do dari zaman… Pythagoras belum lahir juga udah ada! Pasti dia lebih powerful, lah.

Tapi ketika lu bilang tadi, anjir kalau ini adalah sebuah lagu… mungkin ini adalah lagu yang, dalam bayangan gua entah kenapa ini adalah lagu yang nggak terlalu harmonik, gitu, tapi lagu-lagu yang lebih mengandalkan pada pola, pada ambience.

Ada satu musisi elektronik, namanya Boy Harsher, judul lagunya “Keep Driving”. Gua selalu kayak, pas gua denger lagu itu tuh, oh ini bercerita dengan nggak ada liriknya. Kalau gua inget-inget lagu itu, gua membayangkan dia bercerita mirip dengan Autobiography—velocity ketegangan, tension diatur sedemikian rupa sehingga lo kayak, mengalami naik turun, gitu.

Nine Inch Nails, “Something I Can Never Have”. Kalau Nine Inch Nails mungkin lebih ke lirik kali ya. Lagunya pokoknya bicara soal sesuatu yang lo sayangin banget, yang lo kagumi banget, tapi kemudian karena dia hadir itu juga membuat lo hancur. Itu kayaknya yang lebih mirip ke apa yang dialami oleh karakter-karakter Autobiography deh, kayaknya, gitu.

Dia sangat mengagumi Purna tapi juga kalau dia terus di bawah bayang-bayang orang ini, dia hancur juga. Purna juga sama, dia mengalami itu, ngeliat itu juga ke Rakib, gitu. Kalau lo memaksakan diri lo terus sama anak ini, anak ini akan menghancurkan lo, and that happens in the film. Mungkin itu kayak, destructive power of love kali, ya. Ya, itu Trent Reznor di Nine Inch Nails, kayaknya di lagu itu tuh, menurut gua.

Kalau secara pola, mungkin ada lagunya Laurie Anderson, judulnya “O Superman”, karena sangat repetitif, kayak kita tuh kebawa karena dia sangat repetitif, dan Autobiography kan, it’s about the repetition of history. Dia berulang-ulang, the vicious cycle. Lalu kemudian soundtrack di akhir tuh Franky and Jane nyanyi “tanya, tanya, tanya,” berapa kali itu, nah itu polanya agak mirip. Laurie Anderson tidak seeksplisit itu, tapi lewat sinkopasi gitu.

Repetition is key.

Iya, di lagu itu. Banyak lah, tapi rata-rata musik-musik yang tidak mengandalkan harmoni, lah, bisa gua bilang gitu. Karena memang Autobiography mencoba memasukkan perasaan tapi nggak lewat “itu”, gitu.

The obvious?

Iya, dia ada sesuatu yang kayak, bergetar gitu. Itu yang gua rasain sih, kayak, handheld itu ngasih lo getaran, dialog itu ngasih lo getaran, “siapa bilang saya minum kopi?” Orangnya mah nggak getar, tapi ada sesuatu yang kayak, anjing, ada [power] dan ada efeknya ke badan lo kayak, was-was.

Ketika gua mendengarkan Boy Harsher tuh kayak gitu, tuh. Dengerin itu tuh kayak, anjir elektronik kok gue nggak pengen joget ya, pengennya diem aja. Diem doang begini, tapi nggak membuat lo trance—trance itu kan menghilangkan lu ke alam yang tidak sadar. Dia tense, bukan trance. Lu diem aja. Gua membayangkan nonton Autobiography kayak gitu, kayak, anjing, apaan nih? Ada beberapa penonton yang bilang, “bang gua lupa makan popcorn gua,” kayak gitu, “gua taruh terus gua nonton,” akhirnya dia diem doang. Mungkin itu, kali. Tapi gua sangat mencari analogi di musik… itu menarik juga.

Dan gua kalau bekerja menulis naskah atau itu tidak pernah pakai musik. Ada kan orang yang kayak, “gua kalau nggak ada musik gua nggak bisa kerja.” Gua nggak bisa kalau ada musik, karena musik itu akan membawa gua ke dunia yang lain, yang bisa jadi bukan film gue. Film gue akan menjadi video klip dari lagu itu, bisa jadi, karena itu powerful banget.

Musik tuh gila, sih. Maksudnya kayak, kalau kita nggak hati-hati bisa sangat manipulatif. Itu kenapa semua negara ada march, ada lagu kebangsaannya. Nggak ada film nasionalnya loh: tidak ada film kebangsaan Ethiopia, nggak ada, adanya lagu! Karena lagu itu tiga menit lu langsung nasionalis, gitu. Di gereja lu nyanyi, lu langsung beriman, gitu. Karena memang power-nya se-massive ini. Gua merasa bahwa kalau gua sebagai filmmaker tidak berhati-hati dalam menggunakan musik, gua bisa kebawa ke dalam powerness itu dan sinema menjadi nomor dua, dan gua ngerasa nge-cheat penonton aja, gua nggak fair lah, dan nggak jujur sama penonton gua. Penonton kan datang mau nonton film. Kita butuh waktu 2 jam, series butuh waktu 6 season. Musik butuh waktu 3 menit.

Powerful.

Iya. Kayak, lu denger intro aja gitu, dia masang, langsung [chord] ini ke [chord] sini nih. Lalu kemudian juga kayak, ya itu kan menjadi cliche juga ya, ketika sedih kasih dia minor, padahal kan belum tentu juga ya, nggak harus. Ya, macem-macem itu lah, kayak kembali ke [nada] do. Kembali ke do akan membuat lo kelempar balik, ngulang atau happy ending, kayak gitu. Kalau gua pakai di film, dramaturgi gua langsung nggak kelihatan, karena musik itu akan take over, gitu, karena dia dekat banget, dia lebih dekat dengan penonton daripada film. Film itu lo harus duduk dua jam, musik itu lo bisa sambil nyetir, sambil apa, jadi dia lebih nempel.

To the point di mana musik tuh bisa manipulatif ya, saking nempelnya.

Iya, lu nggak sadar lagi. Lu merasa otak lo udah nggak bekerja, itu udah otomatis, saking dia menempelnya, gitu—makanya ada earworm, kan? Lo nggak mau denger itu dalam kepala lu, tapi dia kedengeran terus. Film kan jarang, TikTok aja lo ulang-ulang. 15 detik itu…

Nyangkut, bahaya sih.

Bahaya. Ya, well, itu power-nya, itu juga bahaya-nya. Makanya menurut gua, musisi diidolakan sedemikian rupa wajar sih, wajar. Gua pendengar musik, tapi ketika gua dengerin lagu, gua harus nutupin yang lain. Misalnya mau nyetir, itu bisa gua, karena gua bisa dengerin, gua nggak harus ngapa-ngapain.

Tapi ketika lo harus put your mind into something, musik nggak boleh ya?

Nggak, musik nggak, karena pasti akan kebawa. Lu pasti akan, “oh dia ke situ ya, dia ke situ ya,” gitu.

Dia ngomong apa sih? Malah buka lirik, nggak kerja.

Last question. What’s next for you?

Gua lagi ngerjain satu series (belum bisa gua reveal karena kontraknya), sama film kedua gua lagi gua tulis juga. Kalau Autobiography banyak terinspirasi dari hubungan gua sama bokap, ya—karena bokap dulu PNS, abdi negara lah di zaman itu—kalau film kedua gua ini soal nyokap.

Bukan dia as a person, tapi soal kami dulu pernah mengalami, sebuah momen di mana kami tuh… karena gua dulu tuh tumbuh di daerah konflik, ya, gua gede di Sulawesi Tengah. Tahun 1999 ada namanya Kerusuhan Poso, orang Islam sama orang Kristen bunuh-bunuhan. Film ini nggak bicara soal itu, tapi film ini bicara soal efek yang kami rasakan karena ada konflik itu, yang adalah kecurigaan sama orang.

Dan kemudian gua sekarang berefleksi kayak, ketika gua curiga berlebihan sama orang yang gua padahal belum kenal, gua nggak tahu dia siapa, bisa jadi dia orang baik, tapi entah kenapa defense mechanism gua tuh curiga dulu. Karena dulu pas kecil kayak, jangan ngobrol sama orang yang nggak kenal, jangan nerima ini, karena kondisinya waktu itu kayak begitu. Perasaan itu yang pengen gua ceritain lagi, gitu. Sama lagi lah, nyari penonton yang kayak, eh lu juga sama ya, kayak gitu.

Kayaknya gua salah satunya, sih.

Kayaknya kita semua nggak sih?

Menjadi dewasa kan menyadari bahwa kita punya kotak-kotak. Anak kecil tuh nggak punya kotak-kotak itu. Nah, gua sadar kotak-kotak pertama gua adalah itu, kayak lo jangan ngobrol sama orang yang lo nggak kenal. Terbangun tuh kotak. Gua nggak kenal dia, dia orang lain, gua harus curiga dulu nih, hati-hati. Dia ngomongnya jangan curigain tapi hati-hati, ya. Nah itu kenapa kita setiap mau pergi, orang tua selalu, “hati-hati, ya”, gitu. Nggak pernah dia ngomong, “enjoy ya”, “good luck”. kalau orang luar negeri kan kayak “Have a nice day”. Kita di sini nggak ada yang kayak, “eh, semoga harimu menyenangkan”, “anjing apaan cringe banget.”

Ngomongnya “hati-hati”, kenapa? Jadi, defense mechanism lo tuh entah kenapa untuk curiga dulu. Kenapa human social fabric itu? Nah, gua cuma pengen bertanya di dalam film ini (gua belum ada naskahnya ya) tapi gua pengen bicara bahwa, yang lahir dari social fabric yang diciptakan atas-atas kecurigaan ini, kita jadi manusia kayak apa?

Bahkan kalau di Jepang ngomongnya 行ってらっしゃい (re: itterasshai), ya?

Semacam itu, artinya apa gitu, bukan hati-hati.

Iya. Selamat jalan.

Iya, kayak gitu, Korea juga gitu. Gua pernah tinggal di sana dan kayak, “pergi yang baik ya”, kayak have a nice trip. “Have a nice day”, “have a good day”, “enjoy the rest of your day”. Nggak pernah dia ngomong “be careful”. Kalau ngomong “be careful” kita langsung curiga. Kalau di Indonesia kan kita nggak pernah ngomong gitu. Hati-hati. Hati-hati apa?

Meskipun menurut gua hati-hati itu mungkin orang tidak mengucapkannya di luar sana, tapi it’s becoming a global phenomenon karena migrasi, kan. Di Eropa tuh makin banyak orang-orang asing yang jadi migran, jadi Inggris tuh isinya bukan cuma orang kulit putih yang Anglo-Saxon, ada orang Pakistan, ada orang apa, dan ketika lo ketemu sama orang yang berbeda sama lu, beda budaya, beda agama, beda bahasa, lo pasti pertama kali defense mechanism lo adalah hati-hati. Langsung bikin jarak. Nanti ketika, oh dia orangnya gapapa, itu kayak, [tersadar bahwa] kok manusia hospitality-nya tuh ternyata dibangun atas dasar kecurigaan? Lu mau nginep di hotel aja yang pertama kali dimintai KTP lu, sejak kapan? Gua yakin di abad pertengahan nggak kayak gitu, nggak ada KTP. Lu dateng, bayar, tidur.

Menerima sebagaimana mereka sebagai manusia, ya?

Iya, sampai kemudian kenyataan berkata lain. Jadi kan hukum selalu praduga tak bersalah: ketika lo ketemu orang, lu harus anggap dia tidak bersalah, sampai kemudian dia melakukan sebuah tindakan yang mengubah statusnya menjadi bersalah lewat pengadilannya, tapi kenapa hubungan sosial tuh nggak kayak gitu?

Hubungan sosial tuh praduga bersalah. Maksudnya, itu menurut gua problem. Karena praduga bersalah. Ketika ada orang yang kita nggak kenal, kita curiga dulu, karena dalam pikiran kita, until proven otherwise, oh iya dia nggak bersalah, yaudah jadiin temen, gitu loh. Bahaya banget kita, ya.

Dan akhirnya kita nggak bisa menerima orang.

Nggak bisa dengan lapang dada, dengan terbuka, gitu, pasti ada reservation, apalagi kita sekarang hidup di masyarakat yang begitu beragam, ya, maksudnya nyampur. Kalau zaman dulu kan, mungkin ya, orang Batak tinggalnya di Sumatera Utara, orang Jawa tinggalnya di Jogja, orang Bugis tinggalnya di Sulawesi, kalau sekarang kan udah nggak—melting pot. Semua part di dunia ini adalah melting pot, dan ketika melting pot itu terbangun, kecurigaan itu terbangun. Itu kenapa orang-orang di kota itu lebih tidak ramah daripada orang-orang di desa, karena itu. kalau orang di desa kan, orangnya sama semua satu kampung, orang Jawa semua, gitu.

Udah reserved ya, ada reservation.

Reservation, dan kadang kita nggak sadar kalau kita sedang mencurigakan orang, karena we take it for granted. Itu, “kan gua hati-hati aja, better safe than sorry,” tapi itu tuh pelan-pelan membangun dinding, dan dinding ini yang dimainin sama politisi. Jadinya, ya, memang [digunakan] politisi untuk merekrut voters. Kebijakan anti-imigran lah, di Indonesia misalnya ada Red Scare, PKI Scare tiap pemilu. Dinding itu dibangun dulu. Nah itu gua alamin tuh waktu kecil. Pengalaman itu aja sih yang pengen gua share di film yang kedua.

Untuk all aspiring filmmakers, anything you’d like to say?

Jangan terjebak pada label-label. Kita hidup, menurut gua nih, kita hidup di zaman di mana semua hal itu harus ada kategorinya. Kita mengkategorikan orang, dan bukan hanya orang, tapi pengalaman. Kita mengkategorikan itu, kayak misalnya, “ih lu nggak boleh kayak gitu, itu namanya…” banyak lah istilah-istilah kayak, “eh itu namanya offensive.” Nggak boleh lo ngomong tunanetra, lo harus ngomongnya buta, karena itu akan… jadi kayak label-label gitu loh kayak, itu namanya mansplaining, itu namanya tidak sensitif, itu namanya ini, itu namanya ini, banyak banget lah label-label. Kita hidup di dunia yang penuh label, menurut gua. Kita melabeli orang biar gampang. Label itu kan ada biar gampang, tapi label itu juga menghalangi kita untuk mengenali kompleksitas manusia, karena kita udah mengenali dia sebagai label. Dan ketika kita melabeli orang, kita nggak akan bisa bikin seni yang—karya seni apapun—yang autentik.

Yang manusia?

Yang manusia, karena manusia tuh sebenernya nggak ada labelnya, atau banyak labelnya. Banyak banget. kayak, saya mau membuat film soal KDRT, nah itu udah label. Entar dulu, apa sih yang membuat kita tuh kemudian menyebut bahwa itu KDRT? Jangan sampe ternyata istilah-istilah ini justru menghalangi kita dari melihat kompleksitas dan kenyataan persoalan, gitu.

Karena semuanya compartmentalized, ya?

Compartmentalized. Kita hidup in a very hyper-compartmentalized society, bahkan dalam bahasa. Jangan sebut dia tua, sebut dia lansia, like what? Kayak, Kenapa sih harus [begitu]? Itu jangan-jangan mulainya dari bahasa, tuh. Labelisasi-labelisasi itu lalu kemudian berkembang ke cara-cara kita melihat manusia.

Terutama bahasa sih, karena label kan juga kata-kata.

Pasti, pasti. Asal muasalnya dari bahasa udah pasti itu, tapi kemudian efeknya di cara berpikir. kayak, kalau lu udah label-labelin orang, itu udah susah. Udah susah nulis skenario, udah susah nge-direct, karena otak lu menolak untuk melihat manusia sebagai sesuatu yang kompleks, gitu.

Itu yang kesatu, yang kedua efeknya adalah lu hanya bisa bikin film soal isu-isu. Dan isu itu, kita nggak bisa berhenti di isu. Isu itu penting, tapi kita nggak boleh berhenti di situ, gitu. Mungkin itu. kalau misalnya kayak, ah belajar lah ini, ini, ini, teknis, semua orang jago lah, gitu. Semua orang adalah cameraman, kok. Orang tuh sekarang tahu kok, apa itu backlight, teknisnya kalau foto, eh fotonya jangan ngarah ke situ, nanti backlight. Itu nenek gua aja juga tau. Kalau itu mah nggak perlu diajarin.

Yang justru kita harus belajar lagi nih gimana kita melihat manusia tanpa label, sih. Itu tuh susah banget, cuy. Susah. Tiap hari, bangun, di sosmed itu isinya label semua. Hashtag. Hashtag itu label. kayak, apa, wah lu ngomong kayak gitu karena lo kaum privileged. Lo nge-judge orang privileged lo nggak tahu backgroundnya, struggle-nya, dan itu sering gua temui pada filmmaker-filmmaker pemula, maksudnya ketika ngobrolin skenario, kayak, dia tuh nggak kayak gitu mas, dia kan orangnya privileged. Kok lu ngejudge karakter lu sendiri? Itu aneh. Syarat pertama bikin film adalah you can never judge your characters, karena mereka manusia, lo harus respect karakter lo, sevillain apapun itu. MCU aja nggak ngejudge Thanos. Thanos itu maksudnya baik, loh, dia ingin membuat dunia ini lebih liveable. Caranya aja yang bisa lo judge, caranya lu setuju apa nggak? Caranya adalah hilangin setengahnya. Dia nggak ngejudge, kayak gitu.

Iya, sih. Never judge a person by their…

Label. By their apa pun.

Apa pun? But by their actions, mungkin?

Iya. Lalu kemudian juga, menurut gua, jangan terlalu cepat nge-cancel sesuatu. Nah, itu yang kedua mungkin. kayak, seni itu adalah tempatnya kita tidak setuju. It’s art, jadi jangan cepat kayak, gua nggak setuju sama dia, gua nggak mau temenan sama dia, karena seni itu selalu merupakan exercise of free speech, gitu. Jadi, lo harus selalu menganut prinsip agree to disagree. Lo nggak harus setuju tapi lo harus dengerin, dan lu nggak boleh nge-cancel orang just because lo nggak sepaham. Kan kalau kita sekarang kayak, wah ini nih influencer ini apa, gitu, gua nggak setuju sama dia, gua hanya temenan sama orang yang sepaham sama gua. Ya, cikal bakal fanatisme. Tapi terus, di sisi lain, orang-orang yang sama ini juga selalu ngata-ngatain fanatisme, orang-orang fanatik, lah lu juga, sama aja.

Ironic, ya?

Iya, kayak gitu. Hahaha.

Balik ke hyper-compartmentalized society itu, ya.

Iya, menurut gua kita hidup di situ tuh, dan kenapa sih sebenernya itu? Karena itu nyaman. Hidup dengan orang yang sepaham dengan lo, dan hanya dengan yang sepaham dengan lo, itu nyaman.

Tapi you won’t go anywhere?

You won’t go anywhere, karena esensi dari seni adalah keluar dari ruang nyaman lu.

True. Sama hal-nya dengan seni sebagai outlet cathartic, ya?