Bertaruh pada Apa Lagi Kalau Akhirnya Terbakar Janji Sendiri?

Dalam submisi column ini, Adam Sudewo menulis reaksi atas esainya pekan lalu tentang progresivitas musik Dongker yang kini berkontradiksi dengan tindak-tanduk personelnya.

Words by Whiteboard Journal

Manusia takkan pernah tahu bagaimana waktu bekerja. Belum genap satu minggu sejak tulisan saya tentang Dongker yang berhasil membangkitkan kesadaran dan urgensi berserikat bagi para musisi, pekerja kreatif, atau komunitas rentan lainnya diterbitkan, kini ia kembali kepada saya sebagai mimpi buruk (atau kutukan?) karena kontradiksi yang terjadi.

Saya seperti didorong ke kawah api sehabis diajak melihat pemandangan indah di puncak gunung idealisme oleh Delpi, personel Dongker yang ketahuan nyaleg. Tentu banyak juga orang yang terkejut dengan tingkah Delpi. Beberapa menyayangkan, dan beberapa lagi membuang topinya ke tempat sampah. Bisa dipahami mengapa hal tersebut melahirkan respons yang berbeda. Tapi, saya yakin banyak yang merasakan hal serupa: kecewa dan patah hati.

Informasi tersebut menjadi semacam kabar buruk yang menghujani reruntuhan skena. Fenomena musisi-masuk-politik-praktis bukanlah hal baru. Tapi, saya percaya, sampai kapanpun hal itu mesti terus dipertentangkan, apalagi jika menyangkut hal-hal prinsipil seperti Do It Yourself (DIY)—yang merupakan motor gerakan band atau komunitas punk untuk melawan dominasi kultur dominan.

Dalam Punk, DIY, and Anarchy in Archaelogical Thought and Practice, Colleen Morgan menyebut bahwa prinsip DIY merupakan sebuah ajakan untuk ambil bagian, memperbaiki, dan mendekonstruksi sesuatu yang mapan dan dominan. Lebih jauh, sebagai sebuah produk kontra budaya, prinsip DIY merupakan respons terhadap fenomena sosial yang timpang imbas dari narasi-narasi besar yang kerap merepresi gerak individu maupun komunitas rentan, baik dalam praktik ekonomi, sosial/politik, budaya, bahkan produksi pengetahuan.

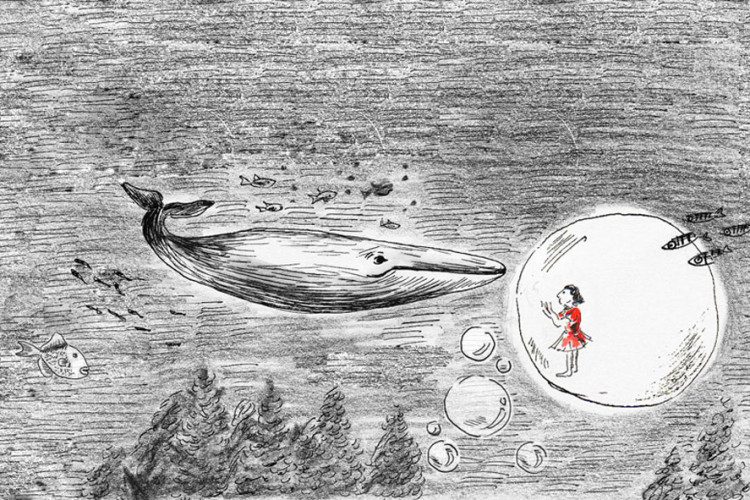

Jika membaca substansi lirik-lirik yang ditulis Dongker tentang ketertindasan, bahkan dalam ranah imaji, boleh dibilang Dongker memenuhi kriteria sebagai band punk yang menjalankan prinsip DIY. Kita boleh akui bahwa Dongker, dengan lirik gamblang “tanpa negara, tanpa agama” dalam “Bertaruh Pada Api” berhasil memercikkan api semangat untuk memperbaiki dan mendekonstruksi sesuatu yang mapan dan dominan dengan delivery yang segar. Mereka mengajak bahkan merangkul para pendengarnya untuk mencurigai, mempertanyakan, dan mempertentangkan narasi-narasi besar yang marak diamini manusia modern. Persis seperti prinsip DIY yang dimaksud Morgan. Walaupun pada akhirnya, sebagai sebuah syair perlawanan, pertaruhan itu justru memberi luka bakar pada orang-orang yang ikut menyanyikannya.

Api menyambar para pendengar dengan beredarnya foto Delpi yang dihimpit potret Heru Sunaryanto dan narapidana korupsi Anas Urbaningrum dalam sebuah baliho raksasa. Di bawahnya tertulis dengan jelas, “KETUA PKN KOTA BLITAR (CALON DPRD JAWA TIMUR)”.

Foto yang beredar tersebut bukan hanya menandakan Delpi terjun bebas tanpa parasut dalam lubang politik praktis, tetapi juga menjadi inkonsistensi gerakan yang menganut prinsip DIY—yang ia gaungkan sendiri bersama Dongker. Mengingat prinsip adalah motor gerakan band dan komunitas punk, hal-hal prinsipil dapat diartikan sebagai keberpihakan. Dan keberpihakanlah yang menavigasi dan menentukan ke mana gerakan tersebut akan berlabuh.

Saya tidak tahu pasti alasan mengapa Delpi menjerumuskan dirinya dalam lubang politik praktis. Tapi, jika alasan beliau sama dengan beberapa musisi-masuk-politik-praktis lainnya, yakni mengubah sistem dari dalam, saya pikir, hal tersebut lebih utopis daripada mendirikan serikat-serikat dan ruang alternatif-otonom yang berbasis prinsip DIY. Terlebih, kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia, negeri yang ruang-ruangnya (baik fisik maupun nonfisik) telah dikuasai oleh oligarki.

Temuan Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? mengungkapkan bahwa sistem politik Indonesia yang feodal mencegat praktik-praktik demokrasi secara substansial dalam satu dekade terakhir. Hal tersebut ditandai dengan adanya executive aggrandisement atau sistem kepartaian yang tidak representatif, di mana sektor-sektor vital dikuasai kepentingan elit, adanya politik kartel, syarat pencalonan presiden semakin sempit dan eksklusif, dan politisasi aparat penegak hukum semakin terlihat selama kurang lebih 5 tahun terakhir—terutama di kepolisian dan kejaksaan. Hal ini juga dapat dilihat melalui banyaknya serangan fisik dan kriminalisasi terhadap demonstran, konglomerasi media yang didominasi segelintir elit dalam pemerintahan, hingga menciptakan hantu musuh negara seperti isu “radikalisme”.

Di tengah kusutnya sistem politik macam ini, kredo mengubah sistem dari dalam tidak lagi relevan. Kasarnya, bisa disebut sebagai hal mustahil dan merupakan ide sinting yang hanya bisa dijalankan seorang nabi. Lebih sialnya lagi, Partai Kebangkitan Nasional (partai yang memayungi Delpi) belum lama menyita perhatian publik. Pasalnya, I Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum PKN, menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa pencabulan santriwati di Jombang Mas Bechi sebagai “tuntutan yang sadis”, di mana pelaku dituntut dengan Pasal 285 Jo 65 Ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 16 tahun penjara.

“Percuma kami membuka fakta persidangan, menggali keterangan saksi, menguji alat bukti di sidang kalau kemudian desainnya kembali ke awal bahwa harus dihukum seberat-beratnya,” kata Gede.

Hal tersebut menjadi semacam ironi mengingat kampanye yang terus digaungkan Delpi terkait ruang aman bagi perempuan di gigs atau komunitas hardcore/punk. Sayangnya, alih-alih memperluas wacana ruang aman bagi perempuan di gigs atau komunitas hardcore/punk, Delpi malah terperosok di jurang yang sama.

Di titik ini, politik praktis jelas bertentangan dengan orientasi gerakan yang Delpi bangun sebelumnya. Mungkin, bagi beliau dan segelintir orang, terjun ke politik praktis adalah perkara pilihan pribadi. Tapi, hal ini jelas-jelas mematahkan hati (bahkan semangat) orang-orang yang percaya pada harapan akan dunia baru yang dipercikkan lirik-lirik Dongker.

Pada akhirnya, kasus Delpi mengingatkan kita akan pentingnya meletakkan musisi atau seniman dalam etalase pengkarya. Bukan sebagai idol—yang berarti berhala atau tuhan-tuhan kecil yang suci dan tak terjamah. Dengan menciptakan relasi macam ini, saya kira, pada akhirnya dapat memberi ruang dialog bagi pendengar atau penikmat dengan musisi dan seniman tersebut. Juga memulai dialog yang melengking panjang terkait pengkaryaan, distribusi, bahkan hal-hal yang menyangkut prinsip dalam berkarya.

Tulisan ini bukanlah pesan kebencian untuk orang-orang seperti Delpi, melainkan sebuah tuas pengingat akan bahaya berkecimpung dalam sistem yang korup.

Tulisan ini, mungkin, tidak akan merubah apa-apa. Sebab, kekecewaan adalah makanan sehari-hari. Tapi, kami akan tetap di sini: berserikat dan menciptakan ruang-ruang kecil alternatif sebagai respons atas narasi-narasi mapan dan dominan; memproduksi wacana-wacana baru tentang kreativitas dan kebebasan dalam berkarya; menjalankan kebudayaan kami sendiri dari sudut-sudut ruang yang sunyi, karena kami lebih percaya prinsip Do It Yourself ketimbang otoritas negara.